Historikerin stellt bedeutende Münchnerinnen vor: "Können heute noch von ihnen lernen"

AZ: Frau Schmidt-Thomé, bei Ihrem Projekt "Schau mal Frau" stellen Sie denkmalwürdige Frauen aus der Münchner Geschichte mit Plakaten vor. Wie kam die Idee dazu?

ADELHEID SCHMIDT-THOMÉ: Das haben wir uns während Corona ausgedacht, als die Leute viel Zeit zum Spazieren hatten. Die Idee war, Schaufensterdenkmäler zu machen. Denn Denkmäler kriegen Frauen in München kaum. Wir haben jetzt 40 Plakate. Für das aktuelle Projekt "Stunde Null" vom Kulturreferat hatten wir in unserem Fundus nicht genug Frauen aus der Nachkriegszeit, also haben wir gesucht.

Wie lief die Recherche ab?

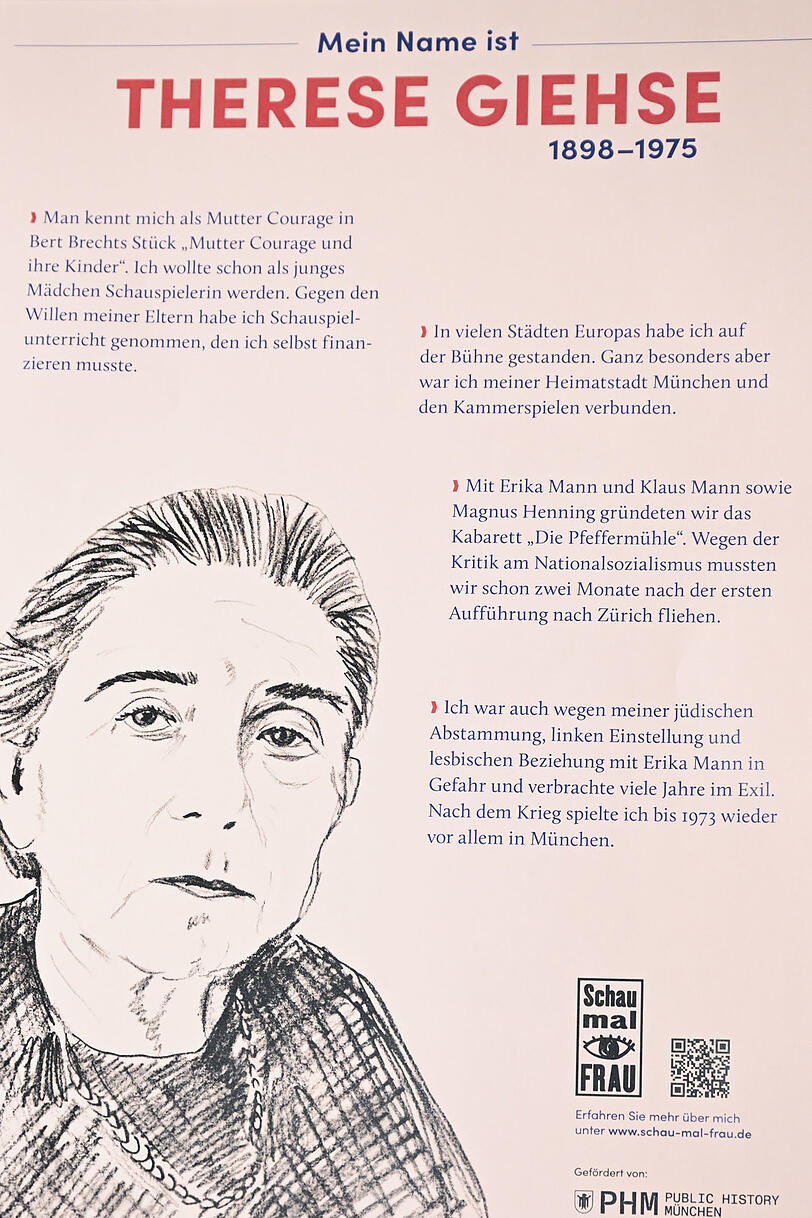

Ich wollte gerne für jede Frau einen Gesichtspunkt haben, dem sie sich nach 1945 gewidmet hat. Zum Beispiel Hildegard Hamm-Brücher, die sich die Bildungspolitik vorgenommen hat. Oder Therese Giehse, die politisches Theater gemacht hat. Ich wollte ein breites Spektrum abbilden. Das war bei manchen nicht so einfach.

Warum?

Ich wollte zum Beispiel unbedingt eine vertriebene Frau dabei haben, aber da gab es wenige in München. Andere waren ganz einfach. Ich habe jetzt noch so viele tolle Frauen gefunden, dass ich schon überlegt habe, ob ich daraus ein Buch mache.

Gibt es eine Frau, die Sie besonders beeindruckt hat?

Meine Lieblingsfrau ist Jella Lepmann. Sie ist die Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek. Sie war Jüdin, musste 1935 Deutschland verlassen und hat dann den Krieg in England erlebt. Dort hat sie auch für die Amerikaner gearbeitet, die sie als Beraterin für Frauen und Kinder nach Deutschland geschickt haben, nach dem Krieg.

Was bewegt Sie an ihrer Geschichte?

Das Bewegende war, dass sie schwer mit sich gerungen hat, ob sie wieder nach Deutschland gehen soll. Sie hat es dann gemacht und ist durch die amerikanische Besatzungszone gereist. Sie hat sich vor allem den Kindern gewidmet und wollte, dass sie Bücher frei von Nazi-Ideologie bekommen. Sie hat in der ganzen Welt um Bücher gebettelt und hat sie zu Tausenden nach München geschickt bekommen. Daraus ist diese Bibliothek entstanden, die es heute noch gibt. Das ist die größte Jugendbibliothek weltweit, das ist ein fantastisches Erbe.

Was nehmen Sie für sich aus diesem Projekt mit?

Was mich sehr bewegt, sind die aktuellen Bezüge nicht zum Nachkrieg, sondern zum Vorkrieg, weil wir uns wieder auf derselben Schiene befinden. Und auch was für tolle Frauen es nach dem Krieg gab. Es fasziniert mich immer wieder, was wir auch heute immer noch von ihnen lernen können.

Männer haben Angst ihre Macht zu verlieren

Was haben diese zehn Frauen gemeinsam?

Sie haben sich dafür eingesetzt, dass die Kriegsschäden und die Folgen des Naziregimes überwunden werden und Deutschland ein demokratischer Staat werden kann.

Und doch kennen wir sie meistens nicht. Warum sind Frauen im kollektiven Gedächtnis nicht so präsent?

Das liegt natürlich zum einen daran, dass Geschichtsschreibung immer noch hauptsächlich von Männern gemacht wird. Es liegt auch daran, dass die Nationalsozialisten gezielt Frauen-Archive zerstört haben. Zum Beispiel das von Anita Augspurg, die vor 130 Jahren die Frauenbewegung nach München gebracht hat. Die hat dann 30 Jahre gebraucht, bis sie sich so langsam mal wieder darappelt hat und in den Siebzigern dann die sogenannte zweite Frauenbewegung aufgekommen ist.

Warum ist es wichtig, an diese Frauen zu erinnern?

Weil sie gegen so viele Widerstände so viel getan haben. Gerade gegen Widerstände von Männern, Vätern und Brüdern. Von Konkurrenten, die verhindern wollten, dass die Frauen studieren können und Berufe ergreifen. Weil man uns einfach hören muss, immer noch. Jetzt ist im Bundestag schon wieder die Frauenrate gesunken. Es ist immer noch wichtig, dass man uns hört.

Welche Errungenschaften verdanken wir den Münchner Frauen in der Nachkriegszeit?

Hildegard Hamm-Brücher hat sich der Schulpolitik zugewandt. Gleich nach dem Krieg sind die Konfessionsschulen wieder eingeführt worden, die in der Weimarer Republik abgeschafft wurden. Hamm-Brücher hat sich als junge Frau stark für Gemeinschaftsschulen eingesetzt. Oder die Gewerkschafterinnen, die alles erst wieder aufbauen mussten, was durch die Nationalsozialisten zerstört worden war.

Sehen Sie Parallelen zwischen den Herausforderungen, die Frauen damals bewältigen mussten, und denen von heute?

Ein Thema ist natürlich immer noch der Paragraph 218, den wir wohl nicht loswerden, so wie es jetzt wieder aussieht. Auch die Beteiligung an politischer Arbeit lässt zu wünschen übrig. Überhaupt dass Frauen eigentlich immer noch gezwungen sind, Familie und Arbeit irgendwie unter einen Hut zu bringen. Der "Gender Pay Gap" ist auch so ein Thema. Also es gibt Vieles, an dem man weiter arbeiten und kämpfen kann. Für seine Werte einstehen und sich wehren

Was müssen Frauen, was muss die Politik tun, damit sich solche Dinge ändern?

Wir müssen wirklich gleichberechtigt werden. Ich sehe schon ganz viel an der Misere daran, dass die Männer Angst haben, ihre Macht zu verlieren. Und solange sie diese Angst haben, wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern.

Also sind es vielleicht nicht nur die Frauen, die was tun müssen, sondern auch Männer.

Wir müssen es weiter einfordern, aber wir brauchen die Männer dafür. Wir brauchen sie sowieso (lacht). Aber wir brauchen sie auch dafür, dass sich was ändert, auch in der Politik. Natürlich können Männer auch für Frauen und Familien Politik machen, das ist klar. Aber sie haben einen anderen Fokus als die Frau, die Familie und Kinder und die ganzen Probleme erlebt. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass die Frauen genauso gehört werden, genauso Beachtung finden.

Für seine Werte einstehen und sich wehren

Der Frauenanteil im Bundestag ist nach der Wahl gesunken, auf etwa 30 Prozent. Warum sind wieder weniger Frauen in der Politik?

Das ist ganz eindeutig. Das sind die konservativen bis rechten Parteien, die einfach viel weniger Frauen aufstellen. Schauen Sie sich die Linke und die SPD an. Die haben fast gleich viele. Die Grünen haben sogar mehr Frauen als Männer.

Kann da eine Frauenquote helfen?

Ich denke, dass das die einzige Lösung sein kann, weil die Herren freiwillig nichts hergeben. Klar gibt es Stimmen, die sagen, dass sie keine Quotenfrau sein wollen. Aber wenn ich andererseits zu gar nichts komme, dann braucht's die Quote. Und wenn die Union sagt, dass sie nicht genug Frauen in der Partei haben, dann stimmt das nicht.

Inwiefern?

Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann hätten sie genug Frauen. Es liegt natürlich auch an den Bedingungen. Frauen sind doppelt belastet als Mütter und können dann nicht abends am Stammtisch sitzen und Politik machen.

Welche Impulse kann die Geschichte der Münchner Frauenbewegung der heutigen Generation geben?

Mutig sein. Für seine Werte einstehen. Und sich wehren.

Also nicht alles einfach hinnehmen, was einem vorgesetzt wird?

Ja, genau. Man kann Briefe oder Mails an die Abgeordneten schreiben und die nicht loslassen in ihrer Verantwortung. Man kann sich irgendwas suchen, wo man wenigstens im kleinen Umkreis aktiv werden kann.

Wer sind die wichtigsten Frauen der Gegenwart?

Frau Merkel natürlich als erste Bundeskanzlerin. Auch die ersten Frauen in der sogenannten Bonner Republik. Da sind einfach so tolle Frauen dabei. Petra Kelly und Renate Schmidt, zum Beispiel.

Gibt es denn einen Bereich, wo noch "die erste Frau" fehlt?

Ja, natürlich. In der katholischen Kirche fehlt eine Priesterin. Eine bayerische Ministerpräsidentin fehlt. Frauen in Führungspositionen allgemein fehlen immer noch. Es geben auch viele wieder auf, weil sie vielleicht den Zirkus nicht mitmachen wollen. Es gibt schon noch einiges, aber es tut sich auch gerade viel.

Wenn Sie so über die Zukunft nachdenken, was haben Sie da für ein Gefühl?

Im Moment bin ich generell etwas pessimistisch. Ich versuche, das zu überwinden. Und für die Frauen: Weiter so, es kann nur besser werden.