12. Mai 1995: München dreht durch – wegen der "Biergartensperrstunde"

München - Der Volkszorn bebt, der Marienplatz kocht an jenem Freitagnachmittag im Mai 1995. Rund 25.000 Aufständische belagern die Mariensäule vor dem Münchner Rathaus. Dutzende Revoluzzer haben ein Baugerüst erklommen. Man ist bewaffnet mit Blechblasinstrumenten und weiß-blau-gerauteten Großplakaten. Auf denen steht: "Ja, spinnt's ihr denn?" und: "Mia woin an langa Biergartenabend!"

Schankschluss 21.30 Uhr! Ein Anschlag auf ein fast heiliges Kulturgut

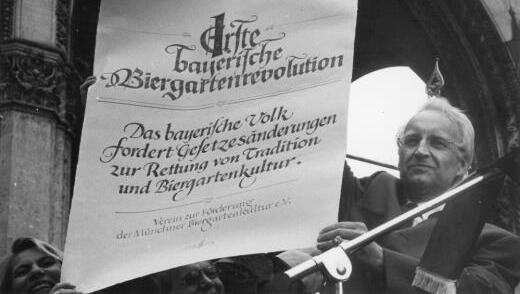

Es geht um nicht weniger, als einen Anschlag auf ein fast heiliges Kulturgut in Bayern: den Biergarten. Ein Gerichtsurteil hat 1995 die Sperrstunde für Biergärten vorverlegt. Plötzlich gilt: Schankschluss um 21.30 Uhr, zusperren um 22 Uhr. Wegen lärmwehklagender Anwohner. "Wenn mia es jetzt ned schaffa, unser jahrhundertealtes Kulturgut Biergarten vor einer lächerlichen Schließzeit zu bewahren, is des der Anfang von einer ganz traurigen Zeit", poltert der Mann auf dem Podium, der mit dem "Verein zur Erhaltung der Biergartentradition" die "1. Bayerische Biergartenrevolution" ausgerufen hat: Manfred Schauer, der Schichtl von der Wiesn. Der Ober-Revoluzzer und begnadete Sprücheklopfer sagt dann den Satz, der Legende wird: "Bloß weil fuchzig Leute nachmittags um neun miad san, sollen Hunderttausend schlafen gehen!" Genau 30 Jahre ist das jetzt her.

Die kürzeste Revolution der Weltgeschichte

Am Ende ist das, was sich am 12. Mai 1995 im Herzen Münchens zuträgt, die kürzeste Revolution der Weltgeschichte. Schon nach 90 Minuten singen die Revoluzzer glückselig die Bayern-Hymne. Und ziehen friedlich und siegreich von dannen. Warum? Weil Politiker fast aller Parteien spüren, dass mit Angriffen auf die Liberalitas Bavariae und die späte Maß unter Kastanien absolut nicht zu spaßen ist.

Edmund Stoiber an der Spitze der Bewegung

Edmund Stoiber, damals Ministerpräsident (CSU), setzt sich deshalb selber an die Spitze der Bewegung. Und landet einen Überraschungscoup: "Liebe Revolutionäre", hebt er vor der Feldherrnhalle an, als die noch zorndampfenden Demonstranten wenig später vor den Odeonsplatz gezogen sind.

Dann zaubert er eine eiligst gestrickte Lärmverordnung aus dem Ärmel, die Biergärten vor ruhefordernden Nachbarn schützt. "Sie wird nächste Woche, spätestens am Dienstag in acht Tagen erlassen", ruft Stoiber mit erhobener Faust in die Menge. Tosender Applaus! Denn damit gilt: Schankschluss wieder nach hinten gerückt: auf 22.30 Uhr, zusperren um 23 Uhr (und mit Rücksicht auf die Anwohner um 22 Uhr Musik aus).

Im Biergarten beginnt die Nacht jetzt später als anderswo

Der Kunstkniff von Stoibers Regierungsjuristen (später wurde noch nachgebessert): Weil traditionelle bayerische Biergärten (Bier vom Wirt, Brotzeit mitbringen erlaubt, Kastanien im Garten) ein Kulturgut sind, bekommen sie lärmtechnisch gesehen eine Stunde Kulturzuschlag. Damit beginnt die Nacht (also der Zwang zur Ruhe) erst eine Stunde später als anderswo. Womit wieder mal bewiesen ist: A bisserl was geht immer in München. Wenn man will.

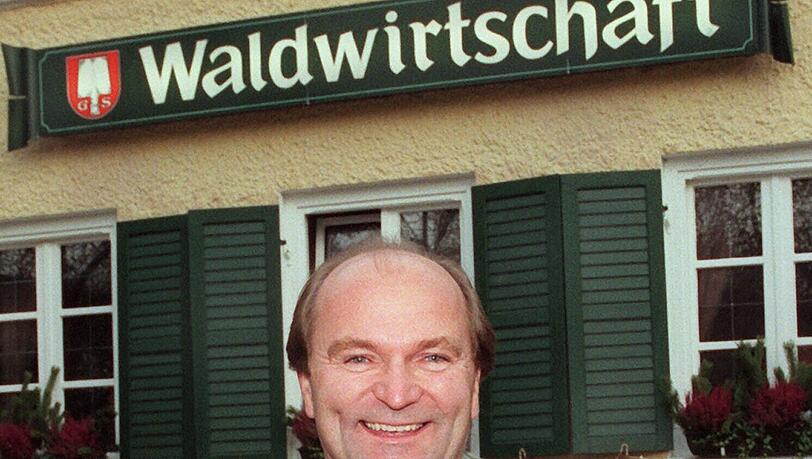

Die WaWi ist den betuchten Nachbarn zu laut

Dass alles so gekommen ist, hat seinen Ursprung im Biergarten der Waldwirtschaft (genannt WaWi) von Wirt Sepp Krätz in Großhesselohe, knapp hinter der südlichen Stadtgrenze im schönen Isartal. Den betuchten Nachbarn waren Anfang der 1990er die Grillevents und Jazzbands zu laut. Sie beschwerten sich auch über den An- und Abfahrtsverkehr der Ausflügler, vor allem am Abend, und zogen vor Gericht.

Waldwirtschaft: Sie sollte jeden zweiten Sonntag geschlossen bleiben

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof verdonnerte 1995 zu früher Ruhe. Und schlimmer noch: Jedes zweite Wochenende sollte die Waldwirtschaft gleich komplett geschlossen bleiben. Als auch noch auf der anderen Isarseite in Harlaching Anwohner über scheppernde Maßkrüge in der Menterschwaige klagten (und in weiteren Biergärten Klagen drohten), riss Mitgliedern des "Vereins zur Erhaltung der Biergartentradition" um Vereinspräsidentin Uschi Seeböck-Forster und Manfred Schauer der Geduldsfaden.

Schichtl: "Es ging ja gegen die Obrigkeit"

Für den 12. Mai 1995 organisierten sie und ihre Mitstreiter einen Volkszornaufmarsch. "Mir ist das Wort Biergartenrevolution eingefallen", sagt Schauer zur AZ, "weil eine normale Demonstration viel zu langweilig gewesen wär. Es ging ja gegen die Obrigkeit." Er wollte mehr Durchschlagskraft als bei seinem vorherigen "Trauermarsch" – da hatte er mit einigen Tausend Demonstranten die Biergartentradition mit einem Sarg "zu Grabe" getragen.

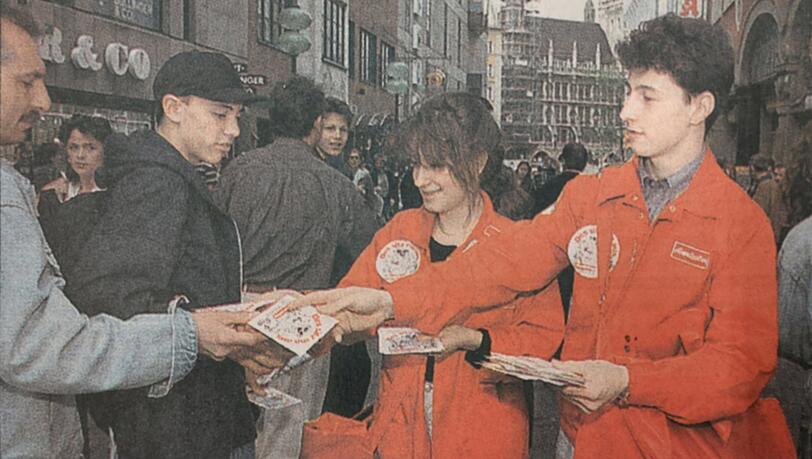

200.000 Menschen unterschreiben eine Petition

Also sammelte man Unterschriften für eine Petition. Über 200.000 Menschen unterschrieben, auch Promis wie Schauspieler Wolfgang Fierek, der mal Biergartenkellner gewesen war. "So viele zu mobilisieren war gar nicht leicht", sagt Uschi Seeböck-Forster zur AZ, "es gab ja noch kein Social Media, wir hatten gerade mal ein Fax."

"Heute 16.30 Revolution", titelt die Abendzeitung

Der Protesttermin verbreitete sich dennoch in Windeseile, auch über Brauereien und Wirte. Und die Münchner Zeitungen machten mit: "Heute 16.30 Uhr Revolution! Auf geht's zur Biergarten-Demo", titelte die Abendzeitung. Herr Hirnbeiß schloss sich an: "Des sitz ma aus".

Seit der Biergartenrevolution: Keine Probleme mehr

In dunkler Ahnung, was da auf sie zurollt, erklärten sich viele Politiker solidarisch. Der damalige OB Christian Ude (SPD) reihte sich ein, Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) und Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU). Und statt der erwarteten 10.000 strömten mehr als doppelt so viele Revoluzzer auf den Marienplatz. Die "Biergartenrevolution" wurde eine der größten Demos der Nachkriegsgeschichte bis dahin. "Bis heute haben echte Biergärten durch diese Verordnung Rechtssicherheit", sagt Vereinspräsidentin Uschi Seeböck-Forster. Probleme habe es nie wieder gegeben.

„Als Ministerpräsident musste ich da eingreifen“

Liebe Revolutionäre“ – so begrüßte der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) am 12. Mai 1995 die 25.000 Aufständischen, die vom Marienplatz weiter zum Odeonsplatz gezogen waren. 30 Jahre später erinnert er sich mit Vergnügen daran.

"Die Klage der Nachbarn damals war ein Eingriff in eine kulturelle bayerische Sonderangelegenheit“, sagt er zur AZ. „Der Biergarten ist ja ein Ort, wo Menschen sich begegnen, über alle Schichten hinweg. Wo jeder mit jedem spricht, wo man ins Reden kommt, übers Wetter, Fußball, Politik, über alles. Ein Biergartenschluss um 23 Uhr ist für Anwohner zumutbar. Das alles war für uns im Kabinett von großer Tragweite. Da musste der Ministerpräsident eingreifen.“

Lieblingsbiergarten daheim in Wolfratshausen

Ein früher Schankschluss hätte ihn übrigens auch persönlich wenig erfreut. Bis heute sitzt Stoiber, der jetzt 83 ist, mit Freude in seinem Lieblingsbiergarten daheim in Wolfratshausen, in der Flößerei. Was auf den Tisch kommt? „Schaun Sie“, sagt er, „meine Frau kocht meistens sehr gesund. Aber im Biergarten bin ich autark! Da kann ich essen, was ich will. Am liebsten Schweinsbraten. Bei meinen Eltern war das der Sonntagsbraten, das war für uns als Kinder etwas Großes. Dafür trinke ich das Augustiner alkoholfrei. Das ist dann ja auch gesund.“

„Die Reichen gegen die Lustigen – das war die Wende“

Anfang der 90er, das seien schlimme Zeiten gewesen, erzählt WaWi-Wirt Sepp Krätz der AZ. Wer Anwohner hatte - auwei! „Den Leuten waren Kirchenglocken zu laut, Kuhglocken am Land auch. Und dann das Maßkrugscheppern! Da haben Biergärten ein ganz schlechtes Image gehabt.“

Als seine eigene feine Nachbarschaft dann gegen die Lärmbelästigung aus seiner Waldwirtschaft geklagt hat, hat Krätz etwas Schlaues gemacht. „Ich habe den damaligen Springer-Chef Günter Wille angerufen, der war Stammgast bei uns. Der hat uns einen Hubschrauber geschickt, der Luftaufnahmen von der WaWi gemacht hat. Da konnte man sehen, wie ewig weit weg die nächsten Nachbarn sind.“

Die Seite 3 der „Bild“-Zeitung am nächsten Tag habe alles geändert: „Da stand dann die Schlagzeile: ,Die Reichen gegen die Lustigen’ – die ganze Republik hat plötzlich auf uns geschaut, und auf einmal waren alle für uns. Das hat alles geändert. Das war die Wende.“

Gerade, erzählt er, sei er dabei, seine Waldwirtschaft ganz an Tochter Stefanie und Schwiegersohn Luciano La Rocca zu übergeben. „Ich bin leidenschaftlicher Gastronom. Und ich bin froh, dass es die Biergartenrevolution gegeben hat. Weil ich die WaWi jetzt ohne Sorgen vor irgendwelchen Anwohnerklagen übergeben kann.“

Zum Jahrestag, am Montag, 12. Mai (ab 14 Uhr), feiert der Verein zur Erhaltung der Biergartentradition in der Waldwirtschaft in Großhesselohe (Georg-Kalb-Straße 3, Pullach) das 30. Jubiläum der Biergartenrevolution. Die Maß gibt's von Wirt Sepp Krätz zum Sonderpreis von 10 Euro, WaWi-Spareribs für 12,50 Euro. Zum Feiern darf jeder kommen, "vor allem die Revolutionäre von damals".