Eilantrag für mehr Besucher abgelehnt: Kultur und Gesundheit

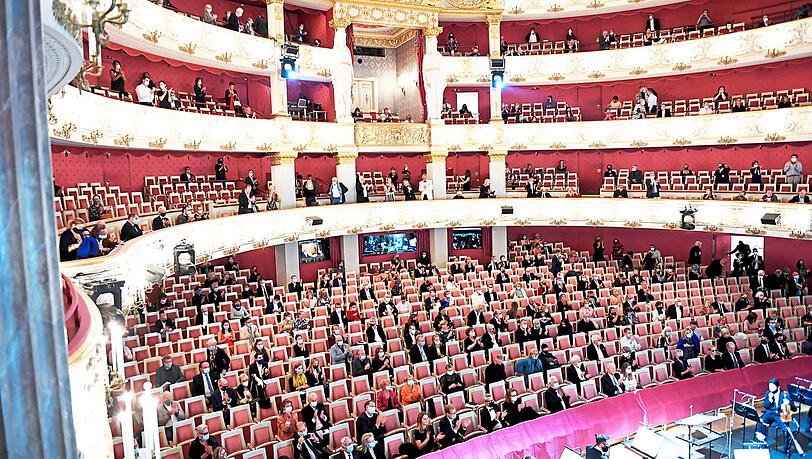

München - Maximal 200 Besucher sind derzeit in bayerischen Theatern und Konzertsälen zugelassen. Weil das auch für große Räume gilt, in denen auch mehr Besucher sich mühelos der Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten ließe, regt sich Unmut. Für die Staatsoper und den Gasteig gibt es eine als "Pilotversuch" bezeichnete staatliche Extrawurst mit 500 Besuchern. Sie ist zwar erfreulich, für private Veranstalter aber wenig hilfreich, weil Konzerte mit so wenigen Besuchern immer noch unwirtschaftlich sind.

Verwaltungsgerichtshof lehnt Eilantrag ab

Gegen diese Ungleichbehandlung hat der größte Münchner Veranstalter Andreas Schessl (Münchenmusik) den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und den Verfassungsgerichtshof angerufen. Der Eilantrag gegen die sogenannte 200er-Regelung wurde zwar vom Verwaltungsgerichtshof am Dienstag abgewiesen.

In der Begründung problematisiert das Gericht allerdings die erheblichen Grundrechtseingriffe der auslaufenden 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Staatsregierung, weil sie parlamentarisch nicht debattiert und nur über dem Verordnungsweg durchgesetzt wurden. Außerdem ist eine sanfte juristische Skepsis gegenüber dem "Sonderbetrieb" in der Staatsoper aus der Entscheidung herauszulesen, der sich vom Regelbetrieb kaum unterscheide.

Schessl wünscht sich Gleichbehandlung

Andreas Schessl geht es auch nicht darum, den Vorstellungsbetrieb in der Staatsoper und die Konzerte der Philharmoniker im Gasteig zu behindern. Er wünscht sich lediglich eine Gleichbehandlung aller Säle und eine Wiederaufnahme seiner wirtschaftlichen Tätigkeit. Insofern ist die Klage von Münchenmusik auch wichtig für die anderen, die von den Anti-Corona-Maßnahmen der Staatsregierung wirtschaftlich betroffen sind.

Das Gericht hat nur Erlass einer einstweiligen Anordnung abgewiesen. Die Erfolgsaussichten des Normenkontrollantrags beurteilt das aber Gericht als offen. In diesem Hauptsacheverfahren wäre zu klären, ob - und wenn ja, in welchem Umfang - der Staatsregierung ein Beurteilungsspielraum bei der Entscheidung zusteht, in welchen Schritten sie die aus Gründen der Unterbrechung von Infektionsketten geschlossenen Wirtschaftsbereiche wiedereröffnet und inwieweit ein solcher Beurteilungsspielraum gegebenenfalls gerichtlich überprüfbar ist.

Diese Entscheidung hält das Gericht in der Begründung für zu komplex, um sie in einem Eilverfahren zu klären. Die Corona-Krise sei ein seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland erstmalig auftretendes Ereignis, das mit "rechtlichen Rahmenbedingungen gehandhabt" werde, die auf eine Pandemie dieser Größenordnung nicht zugeschnitten sei.

Gericht: Vollständige Öffnung des Veranstaltungsbetriebs ist zu riskant

Eine vollständige Öffnung des Veranstaltungsbetriebs hält das Gericht unter Berufung auf die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts und wegen des fehlenden Impfstoffs für zu riskant. Die vom Antragsteller dargelegten wirtschaftlichen Einbußen müssten hinter dem Schutz von "Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen zurücktreten".

Nach Ansicht des Kunstministeriums diene der "probeweise Betrieb" im Nationaltheater mit bis zu 500 Besuchern dient "der Klärung der fachlichen Fragen". Die Bayerische Staatsoper geht zwar im Prinzip davon aus, dass der Pilotversuch erfolgreich enden werde, der Vorverkauf für Oktober hat allerdings vorsichtshalber mit nur 200 Karten pro Vorstellung begonnen.

Auch außerhalb Bayern geht die Debatte weiter. Die Deutsche Orchestervereinigung hat die Ministerpräsidenten aufgefordert, "durch die Anpassung der Infektionsschutzverordnungen das Verantwortbare zu ermöglichen und angemessenere Publikumszahlen für Konzerte, Theater und Veranstaltungen zuzulassen". DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens sprach sich für das Schachbrettmuster aus: Ein Platz wird besetzt, der nächste bleibt frei. In der Reihe dahinter werden die Plätze hinter den leeren Plätzen besetzt. "Wir sind der Auffassung, dass mindestens 50 Prozent Auslastung möglich sein muss", so Mertens.

Bisher haben die Betroffenen in Bayern gezögert, die Maßnahmen der Staatsregierung juristisch prüfen zu lassen – unter anderem auch deshalb, weil der öffentlich subventionierte und der privatwirtschaftliche Kulturbereich eng verflochten ist und eine Furcht vor Sanktionen besteht, die einem Rechtsstaat eigentlich unangemessen ist. Die Entscheidung des Gerichts zeigt, dass ein Spielraum besteht und die verfassungsrechtliche Basis der Anti-Corona-Maßnahmen zumindest anfechtbar scheint.

Außerdem ist die kühle juristische Prüfung der staatlichen Maßnahmen durch einen privaten Veranstalter letztlich zielführender als jede verschwörungstheoretisch grundierte Fundamentalkritik an den geltenden Einschränkungen, wie sie sich auf den Demos artikuliert. Sie ist mühsamer, aber am Ende nachhaltiger.