Bayerns grüner Schein: Die Wahrheit hinter Markus Söders Umwelt-Offensive

München – Temperaturrekorde, gewaltige Unwetter, gefährliche Dürren oder unerwartetes Hochwasser: Der Klimawandel macht sich auch im südlichsten Bundesland Deutschlands zunehmend bemerkbar. Deshalb mahnen Wissenschaftler und Umweltverbände, drastische Maßnahmen schnell zu ergreifen.

Folgt man allerdings Bayerns Staatsregierung, ist der Freistaat beim Klimaschutz längst ein "Vorzeigeland". Das sagt zumindest Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Noch größere Worte findet Regierungschef Markus Söder (CSU). Laut ihm ist Bayern "Zubau-Meister" und gerade dabei, einen großen "Wind-Turbo" zu zünden.

Nicht nur über ihr Vokabular feiern die beiden Parteivorsitzenden ihre vermeintlichen Erfolge – auch vor den Kameras setzen sie ihr Engagement gegen den Klimawandel gekonnt in Szene: Söder umarmt einen Baum und posiert in heimischer Landschaft vor Blumen. Sein Kollege Aiwanger lässt sich wiederum vor neuen Wasserstoff-Autos ablichten. Doch ist Bayern tatsächlich Spitzenreiter im Umweltschutz und ist das Bundesland auf Zielkurs, um bis 2040 klimaneutral zu werden?

Klimaschutzpolitik unter der Lupe: Wie grün ist Bayern wirklich?

Um das herauszufinden, hat die AZ die Aussagen der zwei Spitzenpolitiker anhand der sogenannten EE-Statistik der Bundesnetzagentur überprüft. Das Zahlenwerk fasst zusammen, wie der Zubau von Erneuerbaren Energien in Deutschland vorankommt und aus welchen Quellen die 16 Bundesländer ihre Energie beziehen.

Tatsächlich landet Bayern darin in einer Statistik auf dem ersten Platz: Denn in absoluten Zahlen gingen im Freistaat 2023 mehr regenerative Energieträger in den Betrieb als in allen anderen Bundesländern. Auf diese Grafik ist wohl auch Ministerpräsident Söder gestoßen und hat sie im Nachhinein auf dem Kurzbotschaftendienst X geteilt. "Versprechen gehalten", steht in seinem Beitrag.

Was der Regierungschef allerdings verschweigt: Die Zahlen stehen nicht im Verhältnis zur Fläche seines Bundeslandes. Ohne Kennziffer lassen sich aber kleine und große Länder nur schwer miteinander vergleichen. Denn verhältnismäßig hat dem Saarland (Fläche von 2.570 Quadratkilometern) kaum eine realistische Chance, den Ausbau genauso stark voranzutreiben, wie es vermeintlich Bayern macht – mit einer Fläche von 70.500 Quadratkilometern.

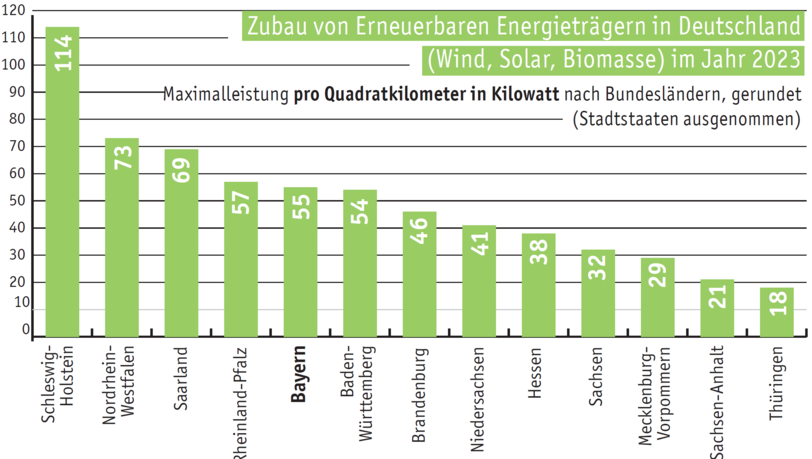

Deshalb hat die AZ die Statistik der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023 ins Verhältnis zur Bundeslandgröße gerückt und auf die verfügbare maximale nutzbare, grüne Energie pro Quadratmeter heruntergerechnet.

Ergebnis der AZ-Analyse: Bayern landet bundesweit nur auf Platz neun

Das ernüchternde Ergebnis der Berechnungen: Bayern ist von der Tabellenspitze meilenweit entfernt, wenn es um die Gesamtleistung der grünen Energieträger geht. Mit einer Leistung von 387 Kilowatt pro Quadratmeter reiht sich der Freistaat – wenn man die Stadtstaaten in der Kalkulation vernachlässigt – vor Baden-Württemberg auf Platz acht ein. Wenn man sie mit einbezieht, ist Bayern Neunter. An der Spitze stehen Schleswig-Holstein (769 Kilowatt) und das Schlusslicht ist Thüringen (281 Kilowatt).

Auch beim Ausbau der Energieträger im vergangenen Jahr ist das Resultat ähnlich. Nach den AZ-Berechnungen landet Bayern auf Platz acht – ohne Stadtstaaten ist der Freistaat immerhin auf dem fünften Rang. Schleswig-Holstein steht erneut ganz oben, Thüringen wieder unten am Tabellenende.

Auf dem letzten Platz beim Windkraft-Ausbau – auch kein Spitzenergebnis bei Photovoltaik

Eine eindeutige Sprache sprechen die Zahlen vor allem beim Windkraft-Ausbau: Bayern liegt hier sogar hinter Sachsen-Anhalt auf dem untersten Abstiegsplatz. Während hierzulande insgesamt nur 17 neue Windkraftanlagen 2023 ans Netz gingen, sind es in Niedersachsen 202 und in Nordrhein-Westfalen sogar 365 gewesen.

Selbst beim Photovoltaik-Ausbau kann Bayern kein Spitzenergebnis einfahren – und das, obwohl die Staatsregierung besonders auf diesen Energieträger setzt. Bayern muss sich knapp gegen Nordrhein-Westfalen und das Saarland geschlagen geben.

Energieexperte: Ohne Kennziffer sind Vergleiche der Staatsregierung nicht zielführend

Auch dem Geschäftsführer Serafin von Roon von der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) ist aufgefallen, dass Söder bei diesem Abschneiden lieber auf die absoluten Zahlen verweist. "Das ist nicht sonderlich hilfreich. Sonst könnte man genauso die Zahlen des absoluten Photovoltaik-Ausbaus von China dagegenstellen", sagt der stellvertretende wissenschaftliche Leiter zur AZ. Das Land habe im letzten Jahr mehr Leistung hinzugebaut als in Deutschland installiert ist. China ist aber eben auch fast 27-mal größer.

Ähnlicher Meinung ist der Politikwissenschaftler Christoph Knill vom Geschwister-Scholl-Institut an der LMU. Sein Fokus liegt auf der Umweltpolitik. "Für den Klimaschutz ist die Kommunikationsstrategie der Bayerischen Staatsregierung schlecht", sagt der Fachmann zur AZ. "Ich sehe nichts, was jenseits der politischen Rhetorik von Bayerns Staatsregierung aktiv angetrieben wird." Deshalb ist der Freistaat seiner Analyse zufolge ein "zentraler Bremser" bei Klimafragen.

Atomkraft als vermeintliche Lösung? Wie die Bayernkoalition mit Nebelkerzen um sich wirft

Knill hat eine Begründung für Söders Rosinenpickerei bei den Umwelt-Statistiken: "Die Regierungsparteien bedienen eine Klientel, der man Verhaltensänderungen nur schwer beibringen kann. Diese Leute wollen bewusst ihr Leben so weiterführen, wie sie es bisher gemacht haben", so der Politikwissenschaftler. Ihm zufolge sei die CSU darüber hinaus "eingequetscht" – zwischen den Grünen sowie einem sich rechts der CSU positionierenden Hubert Aiwanger und der AfD.

Auch Söders "Lösungen", wie die Atomkraftwerke wieder hochzufahren, greifen laut Knill deutlich zu kurz. Das zeige sich unter anderem in Frankreich. "Die Regierung muss den Strompreis dort stark subventionieren, weil Kernenergie nicht so billig ist, wie es Söder glaubhaft machen möchte", so der Wissenschaftler.

Was seiner Meinung nach in der Debatte dringend notwendig wäre: "Ein lösungsorientierter Diskurs, der nicht durch populistische Gefechte dominiert wird."

"Alarmierende Ergebnisse": Bayerns Wirtschaftsvertreter fordern mehr Tempo

Diesen wünscht sich auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Die Interessenvertretung hat im März eine im Auftrag des Münchner Forschungsinstituts Prognos durchgeführte Studie veröffentlicht. "Die vorliegenden Ergebnisse sind alarmierend. Wir können keinerlei Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr erkennen", hieß es damals in einer Mitteilung.

Insgesamt verlaufe die Transformation auf grüne Energien zu träge, zu kraftlos und zu umständlich. Laut der Untersuchung müsste Bayern den Ausbau der Windkraft sogar um den Faktor 40 beschleunigen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 noch zu erreichen.

Die 10H-Regelung bremste den Bau neuer Anlagen lange Zeit aus. Diese besagt, dass ein Windrad – bis auf wenige Ausnahmen – zehn Mal so weit von der nächsten Wohngegend entfernt sein muss, wie es hoch ist. Mittlerweile wurde die Bestimmung allerdings gelockert und gibt den Verantwortlichen mehr Handlungsspielraum.

Außerdem wird durch die Studie offensichtlich: Während Deutschland bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen einigermaßen den Zielkurs ansteuert, ist in Bayern noch kein klarer Abwärtstrend erkennbar.

Das müsste passieren: So könnte Bayern bis 2040 wirklich klimaneutral werden

Für den Forscher Roon gibt es jede Menge Arbeit in zwei unterschiedlichen Bereichen – im Verbrauchssektor und dem Energiebereitstellungssektor. Bei der Aufholjagd berät der Experte auch das Wirtschaftsministerium unter Aiwanger.

Einer Studie seines Instituts zufolge dürfen auf Verbraucherseite keine neuen Verbrenner-Autos mehr zugelassen werden. Pro Woche müssten außerdem 1100 Wohngebäude energetisch saniert und 3250 Solar-Anlagen auf Dächern installiert werden.

Auf der Seite der Netzbetreiber bräuchte es wiederum pro Woche drei Windkraftanlagen, die ans Netz gehen, und einen Ausbau der Photovoltaik-Anlagen – in einer Dimension von 86 Fußballfeldern pro Woche. Hinzu kommt: Jeden Monat müssten zwei neue Großbatteriespeicher und 28 Kilometer im Übertragungsnetz fertiggestellt werden. Auch Gaskraftwerke seien bedeutend – als "Backup"-Energiequelle.

Fest steht: Bayern muss jetzt dringend aufs Tempo drücken, wenn die Staatsregierung die eigenen Ziele noch erfüllen will. Wenn nicht bald Bewegung aufkommt, dann rückt die Klimaneutralität in weite Ferne.