Wiederaufbau und Abrissbirne: Haidhausen Neuanfang bis in die 70er-Jahre

Audio von Carbonatix

"Es klingt ja erst ein bisserl trocken, aber es ist eine ganz eine lebendige Sache“, sagt Hermann Wilhelm zu seiner neuen Ausstellung im Haidhausen Museum. Die hängt schon fix und fertig vorbereitet in den Museumsräumen in der Kirchenstraße und ist – wieder einmal – richtig spannend geworden. Am Sonntag (28.9.) ist Eröffnung, die AZ durfte sie sich vorab ansehen.

Die Geschichten erscheinen heute teils abenteuerlich

"Geschichte der Bezirksausschüsse Au und Haidhausen von 1945 bis Mitte der 1970er-Jahre“ ist diesmal das Thema – und das ist nicht nur etwas für Fans des Viertels. Wer hier tief in die Stadtteilgeschichte, der anfangs noch getrennten Stadtteile, eintaucht, stellt schnell fest, die Themen spiegeln die Zeit und Entwicklung der ganzen Stadt, nicht wenig ist auch heute noch aktuell.

"Ich dachte ja, ich weiß schon alles, aber ich bin selber ganz überrascht, was da alles rauskam, was die Leute damals alles auf die Beine gestellt haben“, sagt Museumschef Wilhelm und lacht.

Ihn beeindruckt vor allem die Leistung der ersten BA-Leute. "Wie geht man vor mit den Menschen, die aus den KZ zurückkommen, aus der Kriegsgefangenschaft, mit Flüchtlingen, und außenrum ist alles Schutt. In diesen Problemfeldern bewegten sich diese Leute."

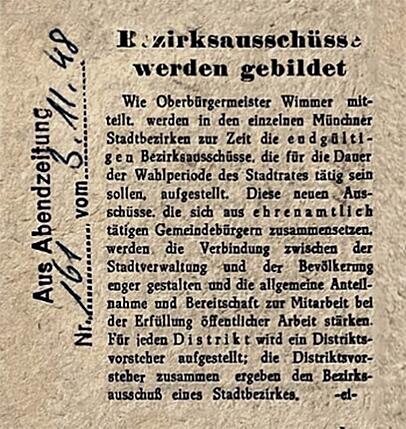

Das Viertel liegt in Trümmern

Nach 1945 ging es erst einmal Neukonstituierung und Wiederaufbau, Münchens erster Nachkriegs-OB Karl Scharnagl war ein Haidhauser Bäckermeister. Am 26. Mai 1946 wird zum ersten Mal nach den Jahren der Diktatur in freien Wahlen ein Stadtrat gewählt. Die AZ meldet in ihrer Ausgabe vom 3. November 1948, also in ihrem Gründungsjahr, dass Bezirksausschüsse für die einzelnen Stadtviertel aufgestellt werden. In deren erster Satzung heißt es, ehemalige NS-Funktionäre und verurteilte Profiteure des Nazi-Regimes seien ausgeschlossen.

Die ersten zwei Vorsitzenden in den zwei Haidhauser BA waren übrigens Frauen: Felicitas Füss und Genoveva Schauer. 1949 finden die ersten Bürgerversammlungen statt.

Wohnungen dringend gebraucht

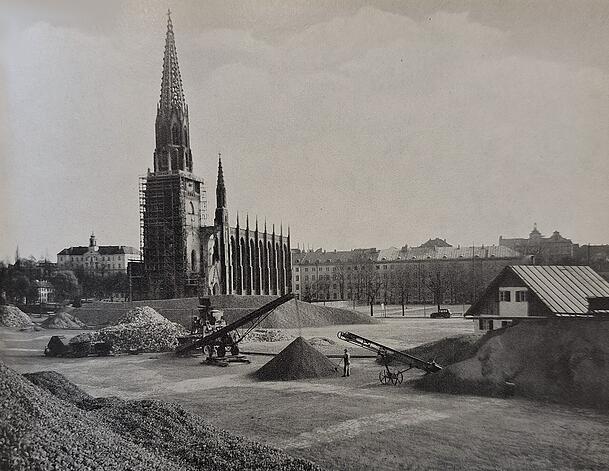

In den 50er-Jahren geht es vor allem um Wiederaufbau: Die Schulen in Haidhausen und der Au liegen in Trümmern ebenso die Herbergsviertel, der Mariahilfplatz wird zum riesigen Schuttplatz.

Wohnungen müssen neu gebaut werden, die Besitzverhältnisse der Grundstücke ehemaliger Herbergsviertel gestalten sich kompliziert, etwa in der Au. Die Stadt kauft die Grundstücke auf, vergibt die neu entstandenen Wohnungen aber später nach Dringlichkeitsstufe und damit vornehmlich an Flüchtlinge. Das sorgt für großen Frust.

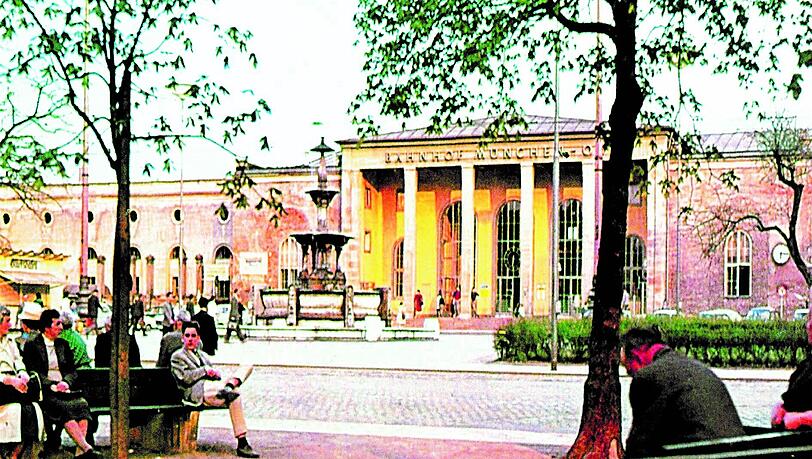

In den 60er- und 70er-Jahren geht es dann viel um Stadt- und Verkehrsplanung. Neue Großbauten entstehen, vieles muss weichen - auch der alte Ostbahnhof. "Heute würde man das nicht mehr so machen, ein erstes Bewusstsein für Sanierung kam erst langsam in den 70er-Jahren auf", erklärt Hermann Wilhelm.

Eine Stadtautobahn mitten durch Haidhausen ist geplant

Heute unvorstellbar: Im Sinne der autogerechten Stadt soll die Tangente 3 Ost, eine sechsspurige Stadtautobahn - mit drei Fahrspuren pro Richtung - aus der Innenstadt kommend vom Nockherberg, über den Regerplatz entlang der Franziskaner- und Kellerstraße, die Ismaninger Straße hinauf bis zum Herkomerplatz quer durchs Viertel führen.

Im März 1971 werden die Pläne im BA vorgestellt, ganze Häuserblöcke müssten den Plänen weichen, etwa entlang der Steinstraße vom Rosenheimer Platz bis zur Sedanstraße oder die gesamte Westseite des Johannisplatzes.

Ähnliche Pläne gibt es auch in der Innenstadt und diese lösen die große Protestwelle aus. Ganze Häuserzeilen zwischen Frauen- und Müllerstraße und der südliche Streifen des Viktualienmarktes sollen der 50 Meter breiten Straße weichen. Es folgen Proteste, Demonstrationen, Leserbriefe.

Und auch die Haidhauser und die Auer wehren sich. Eine Bürgerinitiative gründet sich gegen die "wahnwitzige Trassenführung". Bei einer überfüllten Bürgerversammlung im Hofbräukeller mit 700 Besuchern wird der Antrag abgelehnt. Zum Bau kommt es nicht.

Mit Beginn der Sanierung Haidhausens wird außerdem die geplante Erweiterung der Steinstraße aufgegeben, und eine vierspurige Straße durch den Kronepark zum Ostbahnhof Mitte der 70er-Jahre ebenfalls wegen heftiger Bürgerproteste und mit Einsatz des Bezirksausschusses verhindert.

Eskalierte Bürgerversammlung und Hausbesetzer

Heftige Bürgerproteste auf besagter Bürgerversammlung gibt es auch im Streit um das ehemalige Gasteig-Spital, das dem neuen Kulturzentrum weichen soll. Die Versammlung droht mehrmals zu eskalieren, OB Hans-Jochen Vogel wird das Mikrofon entrissen, Beamte müssen ihn vor Tätlichkeiten schützen, heißt es später in der Presse.

Der Streit schwelt jahrelang, spätere Bürgerversammlungen sind nicht weniger hitzig. Von der "undiszipliniertesten und niveaulosesten Bürgerversammlung, seit es Bezirksausschüsse gibt", schreibt die SZ 1973.

Engagierte Haidhauser Bürger laden zu einer Begehung des Gebäudes ein, organisieren ein Bürgerfest, sammeln Unterschriften für eine Zwischennutzung als stadtteilkulturelles Zentrum. Im Februar 1974 besetzen gut 200 Demonstranten das inzwischen leere Gebäude, um sich ebenfalls für eine Umwandlung in ein selbstverwaltetes Bürgerzentrum einzusetzen. Nachts um 23 Uhr rückten 300 Polizeibeamte an und räumen brachial das Gebäude. Im April kommen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Bagger und reißen alles ab.

Die Bierkeller weichen modernen Neubauten

Was ebenfalls abgerissen wird, ist der Münchner-Kindl-Keller am Eck Rosenheimer- und Hochstraße. Er wurde im Krieg schwer beschädigt, aber dennoch bis in die 60er-Jahre von den Cenovis-Nährmittelwerken genutzt. Hier entsteht nun ein dem Zeitgeist entsprechender Hotelneubau. Direkt daneben das Motorama, ein internationales Autocenter, in dem erstmals in Deutschland Verkaufs- und Ausstellungsräume namhafter Hersteller konzentriert werden sollen. Von einem "Tempel des Tempokults" schreibt der Spiegel. Weil aber auch die Zeit der Ölkrise ist, geht das Konzept nicht ganz auf, schon wenige Jahre später werden die Räume von anderen Nutzern übernommen.

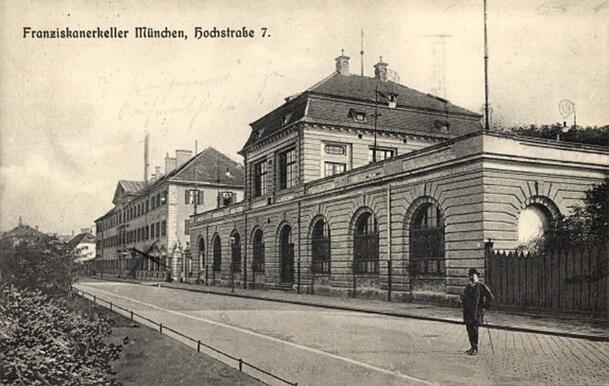

Zur selben Zeit baut die Bayerische Hausbau nur wenige Meter weiter auf dem riesigen Areal zwischen Franziskaner und Hochstraße brutalistische Wohnblöcke und Hochhäuser. Auch hier musste ein Bierkeller weichen, der Franziskanerkeller. Über tausend Wohnungen entstehen unter dem Titel "Franziskanerhof", eine "Geisterstadt", wie der Auer BA kritisiert.

Radwege und Fußgängerzone - manches ist heute noch aktuell

Viele Themen kommen Viertel-Kennern auch heute noch bekannt vor, ein Zweirichtungsradweg zwischen Braunauer Eisenbahnbrücke und Corneliusbrücke ist Anfang der 70er-Jahre bereits ein "fast jahrzehntelanger Wunsch" der Bürger im Auer BA.

Über ein erstes Stück Fußgängerzone zwischen Rosenheimer- und Weißenburger Straße freuen sich die Geschäftsleute rund um den Weißenburger Platz so sehr, dass sie sich zum Eröffnungsfest mit OB Georg Kronawitter im Juli 1975 einiges an Programm einfallen lassen.

Die Schau im Haidhausen Museum zeigt noch viele weitere derartige stadtgeschichtliche Schmankerl, ein zweiter Teil bis zum Jahr 2000 soll folgen.

Ausstellungseröffnung am Sonntag, 28. September um 14 Uhr mit Hermann Wilhelm und dem aktuellen BA-Vorsitzenden Jörg Spengler.

Die Ausstellung ist bis 1. März 2026 zu sehen, ausgenommen Weihnachtsferien.

So 14 - 17 Uhr, Mo, Di, Mi 17 bis 19 Uhr.

Kirchenstraße 24, Eintritt frei.

Der gleichnamige Begleitband ist für 29,80 Euro erhältlich.