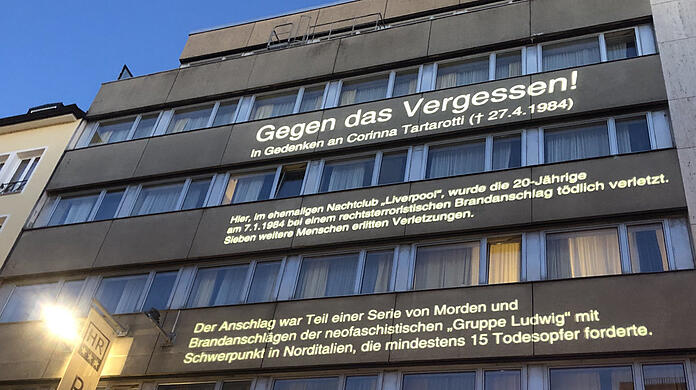

Gegen das Vergessen: Stele erinnert an rechtsextremen Anschlag in der Münchner Schillerstraße

München - Sie war gerade einmal 20 Jahre alt – am 7. Januar 1984 wurde Corinna Tartarotti an ihrem Arbeitsplatz, der Diskothek Liverpool im Bahnhofsviertel schwerst verletzt. Ein Anschlag, an dessen Folgen sie drei Monate später, am 27. April 1984, starb. Ermordet von der rechtsextremen "Gruppe Ludwig", die damals einen Brandanschlag auf das Nachtlokal in der Schillerstraße verübt hatte.

Auch sieben weitere Personen wurden bei dem Anschlag verletzt. Mindestens 15 weitere Menschen starben bei weiteren Taten der Gruppe – der Anschlag in München war Teil einer Serie von Morden und Anschlägen zwischen 1977 und 1984, außer dem Fall in München wurden alle in Norditalien verübt.

Anschlag in der Münchner Schillerstraße: Zwei Männer schmeißen Brandsätze in das Kellerlokal

Wie die AZ damals berichtete, hatten um kurz vor 23.30 Uhr zwei "elegante Herren" den Club, ein Animierlokal mit Striptease, im schon damals quirligen Bahnhofsviertel betreten. Mit dabei haben sie zwei Plastiktaschen, jeweils gefüllt mit einem 20-Liter-Plastikkanister voller Benzin – selbstgebastelte Brandbomben.

Die Männer schmeißen ihre Brandsätze in das Kellerlokal. Einer setzt die Wendeltreppe in Brand, auch die Einrichtung des Lokals steht sofort in Flammen. Je nach Bericht sind zu der Zeit 15 bis 30 Gäste im Lokal, sowie zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Corinna Tartarotti arbeitete an der Garderobe des Liverpool. Laut einem Augenzeugen, den die AZ zitiert, habe ihr Kleid Feuer gefangen und die junge Frau gebrannt "wie eine Fackel“. Sie kommt mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in eine Klinik.

Das Lokal brennt restlos aus

Der Großteil der Gäste und Mitarbeiter rettet sich durch einen Notausgang nach draußen, drei Personen flüchten sich in die Küche des Lokals, von wo die Eingeschlossenen von der Feuerwehr durch einen Kellerschacht befreit werden, wie der "Münchner Merkur" damals berichtet. Auch aus dem darüberliegenden Hotel Royal muss die Feuerwehr Personen in Sicherheit bringen.

Der damalige Zweite Bürgermeister Winfried Zehetmeier, KVR-Chef Peter Gauweiler und Polizeipräsident Gustav Häring eilen an den Einsatzort. Über eine Stunde dauern die Löscharbeiten. Das Lokal ist restlos ausgebrannt.

Die Boulevardmedien sprechen damals schnell vom "blutigen Höhepunkt eines Bandenkriegs in der Münchner Unterwelt", vom "Heißen Krieg um die kalte Sex-Mark". Die Kripo hält vom "persönlichen Racheakt bis zum Beginn einer Schutzgelderpressung" zunächst alles für möglich – so oder so, man geht von einem Konflikt im Rotlichtmilieu aus.

Dahinter steckt die rechtskatholische "Gruppe Ludwig"

Tatsächlich ist die grauenhafte Tat einer von mehreren Anschlägen der neofaschistischen und rechtskatholischen "Gruppe Ludwig", die mindestens neun Anschläge verübte, unter den Opfern Drogensüchtige und Dealer, Homosexuelle, Prostituierte, progressive Geistliche und ein Priester, Besucher eines Pornokinos.

Zehn Tage nach der Tat in München geht ein Bekennerschreiben bei der Polizei ein, in Möchtegern-Runenschrift, verziert mit Reichsadler und Hakenkreuz. Nach der Festnahme eines Deutschen und eines Italieners nach einem vereitelten Anschlag auf eine Diskothek in der Provinz Mantua im März 1984 endete die Anschlagsserie der Gruppe.

Trotz seiner Brutalität und der schrecklichen Folgen war der Anschlag lange aus dem kollektiven Gedächtnis der Stadt verschwunden. Bis die "Antisexistische Aktion München" 2019 begann, zu Gedenkkundgebungen vor der ehemaligen Diskothek einzuladen und so die öffentliche Erinnerung an die Tat zurückzubringen und wachzuhalten.

2023 beteiligt sich die Stadt erstmals am Gedenktag

2023 beteiligte sich die Stadt erstmals am Gedenktag. Das Kulturreferat ließ einige Textzeilen auf die Fassade des Hauses an der Schillerstraße projizieren. Der Stadtrat hatte sich bereits für eine Gedenktafel an der Stelle ausgesprochen.

Zum 40. Jahrestag 2024 nahm die Stadt in Absprache mit der Initiative die Gedenkfeier in die Hand und veranstaltete ein zweiwöchiges Gedenkprogramm mit Lesungen, Vorträgen und Rundgängen. Das Kulturreferat suchte außerdem nach Zeitzeugen.

Verena Dietl (SPD): "Nicht nur eine moralische Verpflichtung"

Der Gedenkort wird nun, in Form einer Stele, an diesem Montag feierlich enthüllt. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) eröffnet mit einer Rede das öffentliche Gedenken am historischen Ort in der Schillerstraße 11a.

Sie betont im Vorfeld gegenüber der AZ, das Gedenken an Corinna Tartarotti und die weiteren Opfer rechter Gewalt sei "nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch eine politische Aufgabe".

Und sie wird deutlich: "Es liegt in unserer Verantwortung, die Opfer in unser kollektives Gedächtnis aufzunehmen. Und wir müssen den Kampf gegen Rechtsterrorismus, Rassismus, Antisemitismus, Misogynie, Homo- und Transphobie und jede Form von Menschenfeindlichkeit mit aller Entschiedenheit weiterführen." Denn zuerst komme "das Sagbare, dann das Machbare". "Und dem rhetorischen Angriff auf die Menschlichkeit folgt der gewalttätige Angriff auf den Menschen."

Bei der Gedenkveranstaltung sprechen auch Aktivistinnen der "Antisexistischen Aktion München". Abends, ab 19 Uhr, lädt dann die Abteilung Public History des Kulturreferats zu einer Abendveranstaltung im KÖSK, Schillerstraße 38, ein. Dort spricht Nicole Lassal, Leiterin der städtischen Gleichstellungsstelle für Frauen, zu politisch motivierter Gewalt gegen Frauen.

Im Anschluss hält die italienische Journalistin und Autorin Monica Zornetta einen Vortrag über die "Gruppe Ludwig" und aktuelle Recherchen. Der Vortrag in italienischer Sprache wird simultan auf Deutsch übersetzt.

Im Zuge der Eröffnung des Gedenkortes wird auch die Grabstätte Corinna Tartarottis auf dem alten Sendlinger Friedhof, in der später auch ihre Mutter beigesetzt wurde, offiziell zu einem Gedenkgrab der Stadt München erklärt.

Dunkle Tradition: rechte Anschläge in München

- 13. Februar 1970: Bei einem Brandanschlag auf das Altenheim der Israelitischen Kultusgemeinde an der Reichenbachstraße werden sieben jüdische Bewohner getötet. Der Anschlag ist bis heute nicht aufgeklärt.

- 26. September 1980, Oktoberfest-Attentat: Gundolf Köhler, Mitglied der neonazistischen Wiking-Jugend und der Wehrsportgruppe Hoffmann zündet am Haupteingang der Wiesn eine Bombe. 13 Menschen sterben, darunter der Täter, 221 werden verletzt, 68 davon schwer.

- 7. Januar 1984: Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool in der Schillerstraße im Bahnhofsviertel.

- 29. August 2001: Die neonazistische terroristische Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) ermordet den Gemüsehändler Habil Kilic im Geschäft seiner Familie in Ramersdorf. Die Polizei erkennt den rechtsextremen Hintergrund der Mordserie erst 2011.

- September 2004: Die Polizei deckt einen geplanten Anschlag auf die Grundsteinlegung des neuen Jüdischen Zentrums in München am 9. November auf. Drahtzieher war Martin Wiese, Führungsfigur der heute verbotenen "Kameradschaft Süd".

- 15. Juni 2005: Theodoros Boulgarides wird vor seinem Geschäft im Westend vom NSU ermordet.

- 22. Juli 2016, Anschlag im OEZ: Der 18-jährige David Sonboly tötet am und im Olympia-Einkaufszentrum aus rassistischen Motiven neun Menschen. Erst nach mehreren Jahren wird die Tat offiziell als rechtsextrem eingestuft.