AZ-Serie Rechtsextremismus in München: Bomben und Morde: Münchens rechter Terror

München - Die zahlreichen, darunter einschlägigen Vorstrafen weisen den Angeklagten als gewaltbereiten Neonazi aus, dessen rechtsextreme politische Gesinnung nahezu irreversibel verfestigt erscheint." So befand das Landgericht München im Prozess wegen des Überfalls auf einen Griechen, wobei Norman Bordin auch Skinheads eingesetzt hatte. Sogar während des Verfahrens verspottete er Ausländer, in der Haft protzte er mit üblen Parolen.

Ein Jahr nach dem Überfall, im Dezember 2001, gründete der 25-jährige, nach Ottobrunn umgezogene Arbeitslose aus Duisburg, den der Nazi-Führer Friedhelm Busse in der Zelle per Rundschreiben zum nachfolgenden "Führer des nationalen Widerstands" gekürt hatte, die "Kameradschaft Süd". Nicht mehr Parteifunktionäre, sondern Rocker, Hooligans und ähnliche Typen sollten fortan die radikale Szene bestimmen – und so auch einem Parteiverbot entgehen. Das nach wie vor geltende Programm: provozierende Aufmärsche, Demos und Partys, regelmäßig etwa zum Gedenken des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess.

In mehreren Groß- und Kleinstädten organisierte er immer neue Kameradschaften, Kampfbünde, Foren, Info-Stände Fanclubs, Proteste (etwa gegen den Euro). Noch ein paar Mal wurde er verurteilt. Sogar in die Fußballabteilung des TSV 1860 wollte Bordin eintreten und Fäden knüpfen, was der Verein jedoch verhinderte. Stattdessen trat er im Oktober 2004 in die NPD ein und wurde deren stellvertretender Jugendführer. Auf der Angriffs- und Opferseite erschienen neue Volksgruppen: Obdachlose, Behinderte, Schwule, Andersgläubige und vor allem Flüchtlinge - "asozialer Dreck". Und sogar die Bundeskanzlerin entgeht ihren Hassgesängen nicht.

Bei einer der von Bordin gewollt schockierenden Inszenierungen wurde die Erkennungsmelodie der NSU-Mörder abgespielt. "Geschmacklos, aber nicht strafbar", urteilte die Richterin und sprach den Angeklagten im Januar 2013 frei.

In diesem Prozess wurden wir Journalisten von Kameraden massiv bedroht

Und weil sie im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags den italienischen Geheimdienst zitiert hat, wonach Bordin und der NSU-Mitangeklagte Ralf Wohlleben mit Skinheads in Südtirol über Angriffe auf Einwanderer gesprochen habe, kündigte Bordins Anwalt eine Klage gegen eine Grünen-Abgeordnete an, sie habe "Persönlichkeitsrechte verletzt".

Von jetzt an ging es Schlag auf Schlag, bei relativ harmlosen Happenings sollte es nicht bleiben.

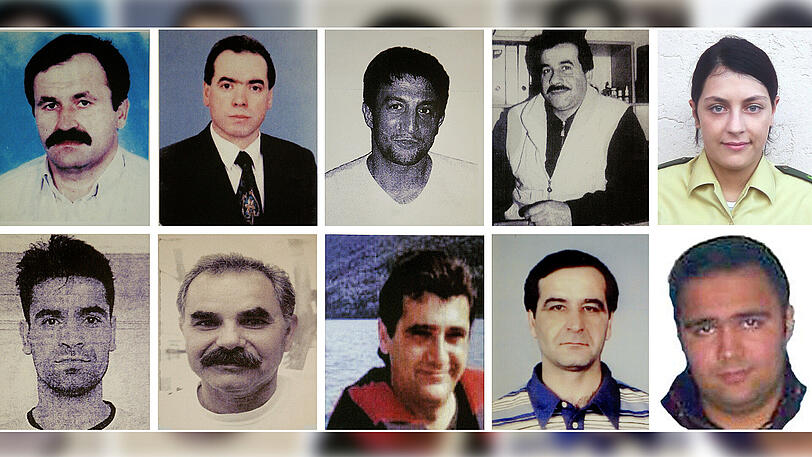

Am Vormittag des 29. August 2001 schlug der "Nationalsozialistische Untergrund" erstmals in München zu. Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt, von einem Mord aus Nürnberg kommend, betraten den Laden von Habil Kilic und streckten den Türken mit zwei Kopfschüssen nieder. Am 6. September 2003 verhaftete die Münchner Polizei den 26-jährigen Neonazi Martin Wiese, der schon an den Brandanschlägen in Rostock-Lichtenhagen und an Krawallen gegen die Wehrmachtausstellung im Rathaus beteiligt war, sowie acht weitere Männer. Sie hatten sich Waffen und Sprengstoff beschafft, – für die zum 11. November geplante Grundsteinlegung zum neuen jüdischen Gemeindezentrum am Jakobsplatz.

Am 16. Juni 2005 kamen die NSU-Vollstrecker ein zweites Mal nach München, nun mit einem ausgeliehenen Wohnmobil. Kurz nach halb acht Uhr feuerte das Uwe-Duo dem griechischen Schlüsselmacher Theodoros Boulgarides in der Trappentreustraße drei Kugeln in den Kopf. Wieder suchten die Ermittler zunächst keineswegs in der längst sehr aktiven rechten Szene. Immerhin waren gegen Ende des 20. Jahrhunderts bereits 76 rechtsextreme Vereinigungen mit 35 950 Mitgliedern in Deutschland amtlich bekannt.

Am 22. Juli 2016 stürmte der 18-jährige Schüler David S. ins Olympia-Einkaufszentrum, erschoss neun und verletzte fünf weitere Menschen, bevor er in einer Nebenstraße von Polizisten erschossen wurde. In aufgefundenen Chats hatte der psychisch aufgefallene Amokläufer aus seiner Sympathie für den norwegischen Massenmörder Anders Breivik (69 Todesopfer genau fünf Jahre vorher) und auch für die ganz neuen deutschen Rechtspopulisten kein Hehl gemacht. "Unsere Gegner sind jetzt Salafisten, Wirtschaftsflüchtlinge, Merkel", notierte David digital. "Du wirst alles stoppen und die AfD wird durch uns in die Höhe gepuscht."

Wer sind "uns"?

Und wer hat den mehrmals nach München gereisten NSU-Mördern logistisch geholfen? Fragen, die immer noch offen sind. Die Liste der von Rechtsradikalen verübten Verbrechen ist viel länger, als in diesen sechs Folgen aufgezählt werden konnten. Und der Schoß ist fruchtbar noch...

Für diese Serie verwendete der Autor einige Texte aus seinem Buch "Nachkriegsjahre" (edition buntehunde); in dessen Vorwort fragt Hans-Jochen Vogel 2006: "Wer weiß denn noch, dass der Rechtsextremismus schon seinerzeit provokativ in Erscheinung trat und sogar in einzelnen Parlamenten vertreten war?"