Ein besonderer Spaziergang: Im Wald liegt die Wahrheit

München - Ich hoffe, Sie mögen es", pflegt Bob Ross gerne zu sagen. Und dann fängt er an, die Natur zu malen. Einfach so, ohne besonderen Plan.

"Fröhliche Bäume" landen auf der Leinwand, es geht um den Spaß am Malen: "The Joy of Painting". Und wenn etwas "happy" verunglückt, wuscht der Mann mit der sanften Stimme nochmal drüber - und alle starren gebannt auf den Fernseher.

Mit Kunst hat das nichts zu tun, Bob Ross ist Kult und selbst 25 Jahre nach seinem Tod der bekannteste "Waldmaler" der jüngeren Vergangenheit.

Und sonst? Unzählige Künstler haben sich seit der späten Antike des Waldes angenommen. Doch man muss schon suchen, um Bilder zu finden, auf denen der Wald tatsächlich eine Hauptrolle spielt oder wenigstens zu den wichtigen Protagonisten zählt.

Oft genug ist er nicht mehr als eine schöne Folie für mehr oder weniger fromme Szenen: vom Mönch in der Waldklause bis zur verbotenen Liebe. Oder er darf als Bühne für ein zünftiges Jagdstück herhalten, auf dem sich gerade die Mächtigen auch noch als Herrscher über die Natur präsentieren.

Überhaupt ist im Christentum viel von Bäumen die Rede

Aber welcher Künstler ging vor ein paar Hundert Jahren schon freiwillig in den Wald? Also, bevor der Forst zu einem Teil der Kulturlandschaft wurde? Das Terrain war undurchdringlich, vom entspannenden Waldbaden, wie es neuerdings Mode ist, keine Spur. Vielmehr wurden hier Drachen erlegt und Albträume durchlebt.

Mit dem Wald verbanden sich Urängste, möglicherweise galt er deshalb lange Zeit kaum als darstellungswürdig - ganz im Gegensatz zum Baum. Der wird bereits im Garten Eden gebraucht, um die böse Frucht der Erkenntnis zu liefern, die bekanntlich zum Rausschmiss von Adam und Eva führt.

Prachtvoll und mit stilisierten Blättern ziert er gleich die Auftaktseite der Wiener Genesis, einer illuminierten Handschrift aus dem 6. Jahrhundert. Überhaupt ist im Christentum viel von Bäumen die Rede. Aus der Wurzel Jesse etwa sprießt der Lebensbaum, in dessen Verästelungen die Vorfahren Christi sitzen.

Blättchen für Blättchen ist es wert, ausgeformt zu werden

Mehr noch haben Bäume in der Architektur ihren Platz: Um Kapitelle ranken sich Blüten und Blätter. In der späten Gotik überwuchern ganze Astformationen die Gewölbe, um 1500 zum Beispiel in der Liebfrauenkirche in Ingolstadt. Und im gut 50 Jahre früher errichteten Hallenchor der Salzburger Franziskanerkirche meint man fast, im Wald zu stehen - so schlank schießen die Pfeiler hinauf zur Sternrippenkrone.

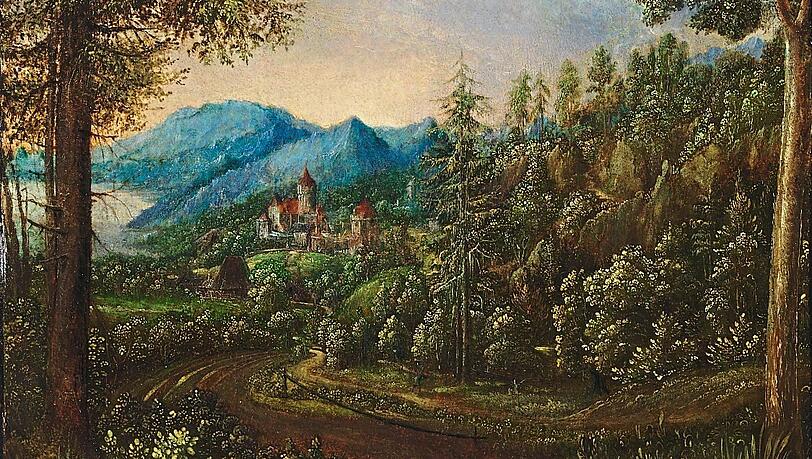

In der Malerei dauert es, bis den Bäumen echte Beachtung zuteilwird. Im frühen 16. Jahrhundert entwickeln vor allem die Vertreter der Donauschule ein völlig neues Verhältnis zur Natur.

Blättchen für Blättchen ist es wert, ausgeformt zu werden, das lässt sich an den Gemälden von Wolf Huber in Passau verfolgen, beim Augsburger Jörg Breu und vor allem beim Regensburger Albrecht Altdorfer. Er nimmt mit seinen vom Wetter zerzausten Baumriesen vor Bergpanoramen und rötliche glühendem Himmel fast schon die Seelenlandschaften der Romantik vorweg.

Im Mittelalter gibt es im Grunde keine Walddarstellungen

Die Kunst steckt in der Natur, lautet das Credo ihres Zeitgenossen Albrecht Dürer. Das kann man gerade auf seinen Aquarellen nachvollziehen. Sie bilden eine Zäsur, denn aus dem frühen und hohen Mittelalter gibt es im Grunde keine Walddarstellungen. Außer in der Buchmalerei, die oft genug Vorreiter ist und zum Vorbild für Späteres wird.

Eine Sensation sind in diesem Zusammenhang die Monatsdarstellungen im berühmtesten Stundenbuch des 14. Jahrhunderts. In den "Très Riches Heures" des Herzogs von Berry führen die Brüder von Limburg bis etwa 1416 ihre ganz erstaunlichen Beobachtungen der Natur vor Augen: Im Februar holt sich ein Mann Brennholz aus einem Winterwald im Schnee, im November treibt ein Bauer seine Schweine unter Eichen, und im Dezember wird im dichten Wald zur Jagd geblasen.

Im Wald, da sind die Räuber, schlimmer noch: die Mörder

In den 1430er-Jahren zeigt Jan van Eyck dann immerhin auf dem Genter Altar hinter der Anbetung des Lammes ein ziemlich realistisches Wäldchen, einzelne Bäume und Hecken. Aber eben als Hintergrund für das Heilsgeschehen.

Nicht einmal 100 Jahre später, am Vorabend der Reformation, mutieren die Wälder langsam zur Gefahrenzone: Hexen und Waldschrate sind unterwegs, hier greift die Weltangst um sich. Und dieses unüberschaubar Bedrohliche ist bis heute ein Stilmittel geblieben. Denn im Wald, da sind die Räuber, schlimmer noch: die Mörder.

In unzähligen Krimis stolpern Kommissare durchs Gehölz, meistens ist es dann schon zu spät und die Leiche liegt irgendwo verbuddelt im Humus- und Blättergrab.

Heute labt man sich an Sehnsuchtslandschaften auf Instagram

Das Dunkle, Dräuende lebt auch bei den Romantikern im 19. Jahrhundert auf. Caspar David Friedrich malt einsame Tannen im Schnee, Waldlandschaften im Schein der Dämmerung und Kirchhöfe hinter dürren Bäumen. Besonders den Deutschen gehen diese Bilder ans Herz, vielleicht mehr noch als Robert Schumanns "Waldszenen", auf deren Titelblatt der Erstausgabe natürlich dichter Tann abgebildet ist.

Die Stimmung der Natur mischt sich bei Friedrich mit einer tiefgründigen Seelenschwere, Ahnungen von Vergänglichkeit und Tod machen sich breit. Das mag immer wieder aufbrechen, doch der Maler war wie Heinrich Heine verbittert über Deutschlands politische Ohnmacht.

Freilich gibt es auch die Kollegen, die wie Ludwig Richter in die harmlose Waldesidylle fliehen und Menschen zeichnen, die es sich im Märchen behaglich einrichten. Bei Joseph Anton Koch darf zwischen den Tannen noch der Gebirgsbach rauschen, und damit ist das Glück dann auch perfekt.

In schwierigen Zeiten nichts Ungewöhnliches, heute labt man sich eben an Blumen und Sehnsuchtslandschaften auf Instagram.

Künstler und der Wald: Oft die Ironie im Schlepptau

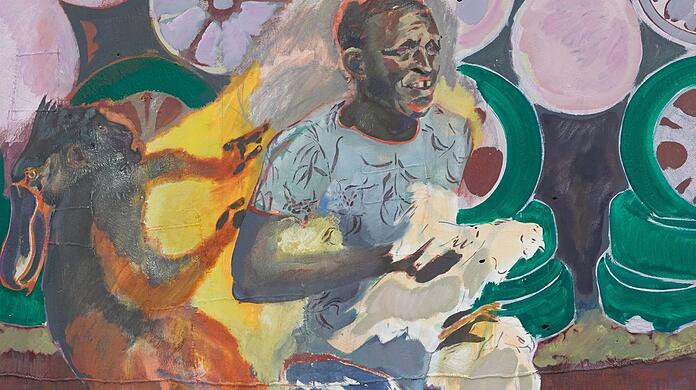

Auch im 20. Jahrhundert streifen die Künstler noch gelegentlich durch den Wald - sofern er ins Konzept passt. Dann wird er gerne verfremdet, bei René Magritte und Max Ernst etwa, wo nicht mehr die Seele, sondern die Psyche enthüllt wird. Oder es geht direkt in den Dschungel, der sich beim vermeintlich naiven Henri Rousseau vom Paradies in einen Schauplatz des Überlebenskampfs verwandeln kann.

Es gibt aber auch die neusachliche Annäherung eines Albert Renger-Patzsch, der Bäume, und zwar "schöne und merkwürdige Beispiele aus deutschen Landen", für einen Bildband fotografiert. Fürs Bedeutungsschwangere sorgt dann ein Essay von Ernst Jünger.

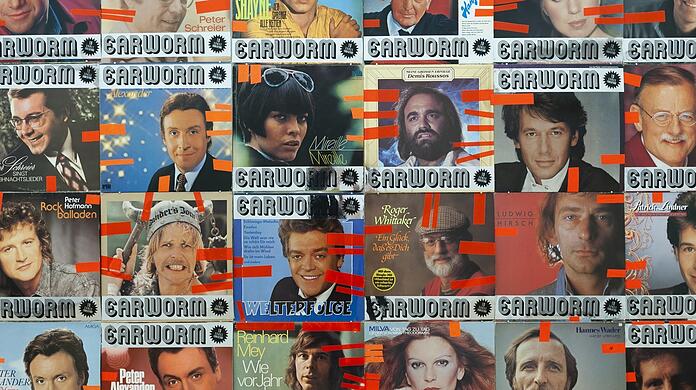

Es braucht eine Weile, bis sich die Deutschen von den heiß geliebten röhrenden Hirschen lösen. Entsprechend heftig lassen sie sich von Joseph Beuys provozieren, der sich über ihre Schwärmerei für den Wald lustig macht und auf der Documenta 1982 sagenhafte 7.000 deutsche Eichen pflanzt. Auch Linden, Eschen und andere Baumarten sind dabei.

Die Ironie ist häufig im Schlepptau, wenn sich Künstler mit dem Wald befassen, gleichwohl es heute viel um die Zerstörung der Umwelt und bedrohte Ökosysteme geht. Klimawandel inklusive.

Disney-Bambi-Reich aus virtuellen Waldlandschaften

In einer bemerkenswerten kleinen Ausstellung zeigt das derzeit die Eres-Stiftung in Schwabing. Der Rundgang beginnt mit einer Schutzhütte (Hans Schabus) als Entree - dort riecht es einnehmend nach angekokelter Rinde - und endet in einem Disney-Bambi-Reich aus virtuellen Waldlandschaften, die man aus der Tier-Perspektive betrachtet (Persijn Broersen und Margit Lukács).

Dazwischen liegen monumentale Holztabletten von Martin Kippenberger, und wenn sich Ratte und Bär alias Peter Fischli und David Weiss wie zwei Kinder staunend durch den Wald treiben lassen und in einer Tour dummes Zeug im Kopf haben, dann will man ihnen sofort in diese schräge Wildnis folgen. Nicht betäubt wie vom pinselnden TV-Hypnotiseur Bob Ross, sondern angeregt wie bei einem erfrischenden Gang durch den Tann.

________________________________________________________________________________

Eres-Stiftung München, Römerstraße 15, bis 27. März 2021, samstags 10 bis 18 Uhr, nur nach vorheriger Online-Anmeldung unter eres-stiftung.de

- Themen:

- Wetter