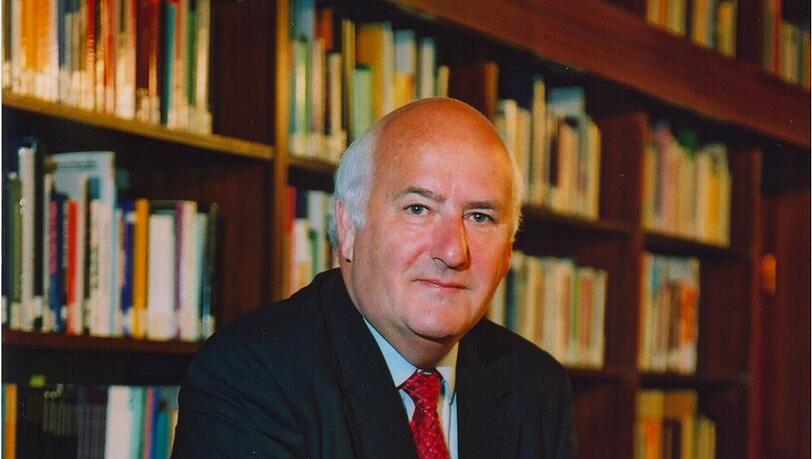

Zeitzeuge Weidenfeld zu Mauerfall, DDR und der Regierung Kohl

München - Am 9. November 1989, dem Tag des Mauerfalls, begleitete Werner Weidenfeld als Koordinator der Bundesregierung für deutsch-amerikanische Zusammenarbeit den damaligen Kanzler Helmut Kohl (CDU) und seinen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) auf einem Staatsbesuch nach Warschau.

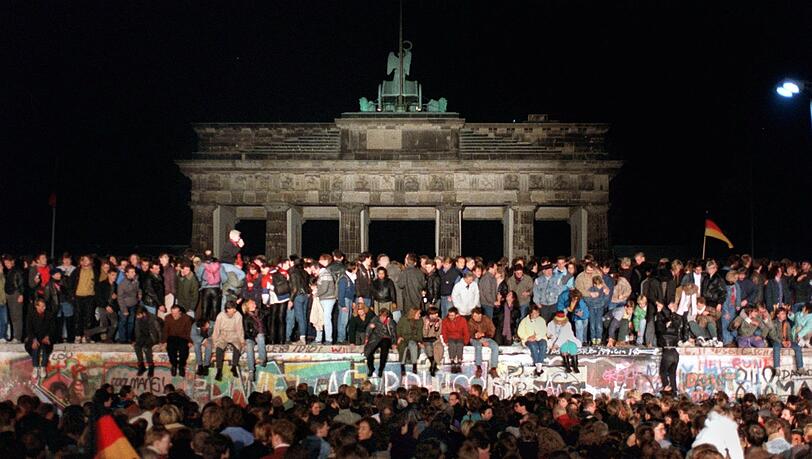

Als die Menschen in der DDR in Berlin an diesem Abend die Mauer stürmten, bekam man dies in Warschau zunächst gar nicht mit, erinnert sich Weidenfeld.

Nur die Tatsache, dass der Bundestag an diesem Abend die Nationalhymne anstimmte, drang bis in die polnische Hauptstadt durch, nachdem die Mitglieder der Delegation gewarnt wurden, wegen der Abhörgefahren nicht mit Deutschland zu telefonieren.

In der Nacht setzte man sich über die Warnungen hinweg und rief beim Auswärtigen Amt an, wo der diensthabende Beamte mitteilte, es tanzten Menschen auf der Mauer. Am Tag darauf unterbrach Kohl die Polen-Reise, um vor dem Rathaus Schöneberg zu sprechen.

Die Polen-Reise war begleitet von einer Umfrage, der zufolge über 90 Prozent der Westdeutschen nicht an eine deutsche Wiedervereinigung "zu ihren Lebzeiten" glaubten, so Weidenfeld heute.

Doch für einen sei das klar gewesen: Kurz vor dem Mauerfall hatte die Delegation den polnischen Arbeiterführer Lech Walesa besucht. Die Mauer werde ja bald fallen, sagte dieser wenige Stunden vor dem historischen Ereignis. Ob man denn darauf vorbereitet sei, habe Walesa gefragt, woraufhin Kohl das Gespräch beendet habe, weil es ihm "zu weit von der Realität entfernt" gewesen sei.

Ostdeutsche: Bundesbürger zweiter Klasse?

AZ: Herr Professor Weidenfeld, die deutsche Einheit jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Was ist gelungen, was ist misslungen?

WERNER WEIDENFELD: Nach Umfragen sagen 80 Prozent der West- und Ostdeutschen, die Wiedervereinigung ist ein Glücksfall der Geschichte. Aber 57 Prozent der Ostdeutschen sehen sich immer noch als Bürger zweiter Klasse. Seit der Wiedervereinigung seien sich Ost- und Westdeutsche nähergekommen, sagen 53 Prozent im Westen, 63 Prozent im Osten. Es gibt positive Grundüberzeugungen, aber es gibt auch Differenzierungen, die sich nicht damit beschreiben lassen, dass sich die Teilung Deutschlands fortsetzt. Es gibt Kontraste, die sich nicht nur entlang der Ost-West-Grenzen erstrecken, sondern sie differenzieren sich aus. Ich würde von Unterschieden, von Trennlinien sprechen. Vieles ist kein exklusives Problem des Ostens.

Aber die Ostdeutschen fühlen sich immer noch als Bundesbürger zweiter Klasse . . .

Das ist der gravierendste Punkt, den man heute noch feststellen kann.

Ist das Einbildung?

Wenn es die Einbildung ist, die Wahrnehmung, dann ist sie auch Realität. Es war damals keine so glückliche Formulierung, als Kohl von den "blühenden Landschaften" sprach, die nun in Ostdeutschland ausbrechen würden. Kohl hat im Sinn der Freiheitsperspektive Recht gehabt, aber nicht im Sinne von jedem ökonomischen Detail. Das hat man damals entsprechend missverstanden.

Hat Kapitalismus ostdeutsche Industrie "plattgemacht"?

Ist den Menschen in der ehemaligen DDR zu viel zugemutet worden?

Ihnen ist sehr, sehr viel zugemutet worden. Die Planwirtschaft musste mit unendlich vielen Problemen für viele Mitbürger privatisiert werden. Oder das Problem der Alterung der ostdeutschen Gesellschaft durch Wegzug vieler jungen Menschen nach Westdeutschland. Oder Differenzierungen im Religionsbereich: Im Osten sind 70 Prozent konfessionslos.

In den neuen Bundesländern ist immer noch die Ansicht zu hören, westdeutschen Kapitalisten hätten mit Hilfe der Treuhand ihre Industrie plattgemacht. Was lief das schief?

So ist die Wahrnehmung. Man konnte aber doch nicht einfach eine alte Staatswirtschaft stehen lassen. Das hat zu unendlich vielen Notsituationen im Alltag geführt. Das Datenmaterial zeigt aber, dass es von Generation zu Generation undramatischer wird.

Große Veränderung - großer Erläuterungsbedarf

Hinterher ist man immer klüger. Daher die Frage: Was hätte man besser machen können?

Man hätte sehr viel mehr erklären und erläutern müssen. So ist es einfach über die Menschen gekommen. Es stand immer alles unter Zeitdruck. Die Bürger der DDR haben skandiert: Entweder die D-Mark kommt zu uns oder wir kommen zur D-Mark. Als die Mauer gefallen war, hatte man ja nicht in aller Ruhe nachdenken können. Nein, alles lief gleich unter großem Zeitdruck.

Daher auch keine neue Verfassung?

Dafür hätte man natürlich Zeit gebraucht. So hat man nur das Grundgesetz ergänzt und alles andere durchgezogen. Das war ein Problem, aber ein gewolltes. Aus meiner Sicht wurde das zu wenig erläutert. Je größer die Veränderung, desto größer der Erläuterungs- und Orientierungsbedarf. So wie man heute kritisieren kann, dass die Politik zu wenig an Orientierung leistet, so war das damals in viel dramatischerer Form.

Wie lange wird man noch von der "ehemaligen DDR" und den "neuen Bundesländern" sprechen?

Das wird uns noch länger begleiten, weil vieles davon so eine Art Begleiterläuterung ist. Das wird weiter erzählt. Damit verschwindet das nicht einfach.

Wiedervereinigung: Nur im Interesse Deutschlands

Wäre eine Wiedervereinigung heute mit Putin, Trump, Johnson, Macron denkbar?

Aussichtslos, völlig aussichtslos. Damals wurde in die große Machtarchitektur der Weltpolitik eingegriffen, in den Ost-West-Konflikt. Der war mit konzeptionellen ideologischen Grundlagen unterfüttert, durch antagonistische Menschenbilder: Der Mensch als Person stand dem Menschen als Gattungswesen gegenüber. Marktwirtschaft gegen Planwirtschaft. Es war eine Teilung Europas und Deutschlands. Diese Art Teilung zu überwinden, daran hatten die anderen weltpolitisch Aktiven gar kein Interesse. Heute können Sie bei der Europäischen Union keine wirkliche Strategie beobachten, Sie können keine Unterstützung vonseiten der USA wahrnehmen, von China und Russland erst recht nicht.

Wenn damals keiner außer den Deutschen Interesse an einer Überwindung der Teilung hatte, wie konnte sie dennoch gelingen?

Ich hatte für mein Buch ein Interview mit dem damaligen US-Präsidenten Bush geführt. Ich hatte in den Akten entdeckt, dass er etliche Aktionen von Kohl vor der Presse befürwortete, obwohl er im Detail gar nicht informiert war. Ich wusste, Gorbatschow war nicht dafür, Thatcher war nicht dafür, Mitterrand und Andreotti auch nicht. Bush sagte auf die Frage: Wenn ich auch noch große Zweifel äußern würde, würde das doch kippen. Also habe ich das befürwortet. "Ich habe dem Kohl keine Dummheit zugetraut." Vertrauensvorschuss - das war es.

Bald proeuropäische Kräfte in Polen?

Mit der deutschen Wiedervereinigung ging auch die Beendigung der Teilung Europas einher. Heute muss man wieder den Eindruck haben, dass dies nicht gelungen ist.

Das ist eine düstere Farbzeichnung. 1989 hatte die EU zwölf Mitgliedsstaaten, jetzt sind es 27. Auch der Entscheidungsprozess in der EU wurde verbessert. Eine verstärkte Zusammenarbeit ist zwischen EU-Staaten möglich, auch wenn einige nicht mitmachen wollen. Alles ist optimiert worden. Die Umfragen im Umfeld der britischen Brexit-Entscheidung zeigten die positivsten Einstellungen der Menschen zur Union seit 25 Jahren, weil sie erkannt haben, dass es auch schief gehen kann.

Es gibt aber doch eine gewisse Entfremdung der mittelosteuropäischen Länder von Polen über Ungarn bis Bulgarien.

Insbesondere die Polen und die Ungarn achten peinlichst darauf, dass sie alle Gelder von der EU bekommen. Schon deshalb wenden sie sich nicht ab. In Polen kann es sein, dass bald mal wieder Kräfte, die intensiver proeuropäisch eingestellt sind, die Mehrheit bekommen. Orbán in Ungarn ist eine Nummer für sich. Aber das beunruhigt mich überhaupt nicht, weil es solche Differenzierungsströmungen immer geben wird. In dem Moment, wo es ernst würde, werden Sie sehen: Auf einmal sind alle wieder dafür.