So wurde der Fasching in München zur Volkskultur

München - Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in München eine unumstößliche, geradezu rituelle Faschingstradition. Die Künstlerfeste lebten noch einmal auf. Ihr glanzvoller Höhepunkt war das Dürerfest 1840. Im Residenztheater tummelten sich 300 Kostümierte: Gekrönte, Mummenschanz, Meistersinger, Handwerker, Herolde, Falkner und Kunstmaler, deren Allergrößter - A.D. - mit pelzverbrämtem Mantel wie auf dem Selbstbildnis in der Pinakothek auftrat.

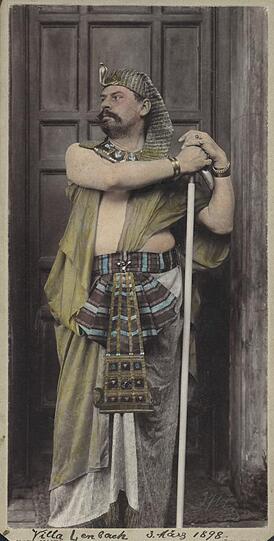

Neuen Auftrieb erhielt der lahmende Fasching durch die 1873 gegründete "Allotria". Zum Gedenken an den "siegreichen" deutsch-französischen Krieg von 1870/71 leistete sich die aufmüpfige Künstlergruppe, der sich Musiker und Offiziere anschlossen, einen pompösen, patriotischen "Festzug Kaiser Karls V.": Künstler wie August Kaulbach entwarfen Kostüme und Kulissen. Hunderte Menschen in Renaissance-Gewändern zogen mit Falken und Windspielen ins Odeon ein. Präsident der "Allotria" war von 1879 bis zu seinem Tod Franz von Lenbach.

"Stimmung, Stimmmung" lautete die Parole

Der "Malerfürst" trat sein Amt zu einem Zeitpunkt an, als eine Zeitung feststellte: "Im heutigen München ist die Freude an maskierten Festen fast ganz verschwunden." Das galt es zu ändern. "Stimmung, Stimmung!", so die Parole der Künstler. Am 18. Februar 1881 erlebte der Münchner Fasching einen fürchterlichen Rückschlag: In Kil’s Colosseum, dem größten Vergnügungspalast der Stadt, erlitten neun kostümierte Studenten an entflammten Fellen einen entsetzlichen Tod.

Schon ein Jahr nach der "Eskimo-Tragödie", die ganz Europa schockierte, arrangierte Stararchitekt Gabriel von Seidl einen Faschingszug, wie ihn München noch nicht erlebt hatte. Die ganze Weltgeschichte bewegte sich durch die Straßen. Vom Hofstaat des ägyptischen Pharao samt Sphinx bis zur Gegenwart in Gestalt einer geschmückten Lokomotive, eines Telegrafen, einer Litfaßsäule, eines Velocipeds und eines Krupp’schen Kanonenrohrs. Sogar die Zukunft marschierte mit: Ein Elefant trug das Modell des Künstlerhauses, das erst 1900 fertig werden sollte.

Löwenbraukeller als Hochburg des "Volksfaschings"

1883 eröffnete am Stiglmaierplatz mit mehr als 6000 Plätzen die größte Hochburg des "Volksfaschings": der mit Türmen und Erkern geschmückte Löwenbräukeller. Bei den Redouten traf man alle Welt: Damen der Gesellschaft ebenso wie verkleidete Dienst- und Ladenmädchen. "Im Löwenbräu gibt es keine Sektorgie; das Bacchanal der Münchner Jugend wird mit Weißwürsten gefeiert," berichtet ein Zeitgenosse. Berühmt wurde das "Fest der Gaukler", das Studenten der Kunstakademie aufzogen, und später die Umzüge der "Damischen Ritter", mit Blechrüstung auf Steckenpferden oder Eseln.

Wiederum im Kolosseum kreierte ein Kollektiv der Münchner Künstlerschaft 1886 ein märchenhaftes "Winterfest" mit allen Finessen. Da schoben Schlittschuhläufer Damen auf Schlitten durch eine prächtige künstliche Schneelandschaft. Die Besucher wurden verzaubert durch Weihnachts-, Bauern- und Jagdmotive. Später stellte Prinzregent Luitpold beide Hoftheater, die mit einem Laubengang verbunden wurden, für derlei Veranstaltungen zur Verfügung.

Große Ehre: Franz Beckenbauer ist neuer Ehrenfilser

Prinzregent Luitpold stellt Hoftheater zur Verfügung

Ab 1888 wurde es üblich, dass außer Künstlergruppen auch Vereine – Sektionen des Alpenvereins, Turnerbünde oder Liedertafeln, Handwerksinnungen, Offiziersclubs oder einfach Stammtische lustige oder weniger lustige Feste und Karnevalssitzungen rheinischer Art organisierten. Dabei traten erstmals Volkssänger auf. Im selben Jahr brachte der Journalist Benno Rauchenegger ein Blättchen mit Faschingsgaudi heraus; der Titel "Die Trompete". 1893 verteilte sein Kollege Fritz Orsini von der "Jugend", als Zeitungsfrau verkleidet, eine Nachbildung der "Münchener Neuesten Nachrichten", die als richtige Faschingszeitung gelten konnte.

Es war jetzt wohl an der Zeit, die überquellende, unübersichtlich gewordene Fröhlichkeit unter einen Hut zu bringen. Am 20. Januar 1893 wurde in der Gabelsberger Brauerei eine "Carnevalsgesellschaft" gegründet. Dieser "bürgerliche Verein" widmete sich fortan, wie es in der Satzung umständlich hieß, "der Schaffung eines großen Carnevals und der Veranstaltung von öffentlichen Lustbarkeiten zum Zwecke der Förderung der Geselligkeit, der Hebung des Fremdenverkehrs und der Unterstützung wohltätiger Bestrebungen".

Großbrauereien ermöglichen ersten Festzug

Tatsächlich konnten die unternehmungslustigen Herren – allesamt Großkopferte oder Künstler, Frauen blieben bis heute unterrepräsentiert – für den Faschingsdienstag einen Festzug organisieren, Spenden der Großbrauereien machten es möglich. Beim ersten Faschingszug wurden aktuelle Probleme persifliert, etwa die von Ochsen gezogene "Tramway" oder der schwer bewaffnete "Weltfrieden". Publikum und Presse waren begeistert. Fortan regnete es – eine Neuheit – Konfetti und Luftschlangen. Und Faschingsorden.

Im Jahr darauf, am 30. Januar 1894, krönte und inthronisierte die Carnevalsgesellschaft, angewachsen auf 500 Mitglieder mit Büro in den Rathausarkaden, den Inhaber der ersten privaten Kunstgalerie Münchens, August Humpelmayr, als ersten Faschingsprinzen "Prinz Gustl I". Auch die Umzüge wurden nun zur Institution. Der erste fand am 24. Februar 1895 statt. Velocipedisten, gestellt von der Münchner Radfahrer-Union, armenische Reiter und andere exotische Gestalten begleiteten den Prunkwagen von Prinz Franzl I. Im Jahr 1900 umfasste der Umzug nicht weniger als 200 Nummern; man sah "Pieretten, Dachauer und fidele Klauns".

Doch konnte der "Gaudiwurm" in späteren Jahren den Münchnern oft nur mit Mühe "Jubel, Trubel, Heiterkeit" entlocken. Das verdeutlicht ein Aufruf von 1910: "Der Zug darf mit frohen Zurufen begrüßt werden." Nicht allen Zuschauern gefiel es, mit Konfetti und Bonbons beworfen und von besonders lustigen Leuten bemalt zu werden.

Lesen Sie hier: Faschingsbälle 2019 in München - Am Wochenende wird getanzt