"Hygienevater" Max von Pettenkofer - Der Mann der die Wiesn rettete und München

Jahrhundertelang lebten die Münchner im eigenen Dreck. Dann kam Max Pettenkofer – und die Cholera ging.

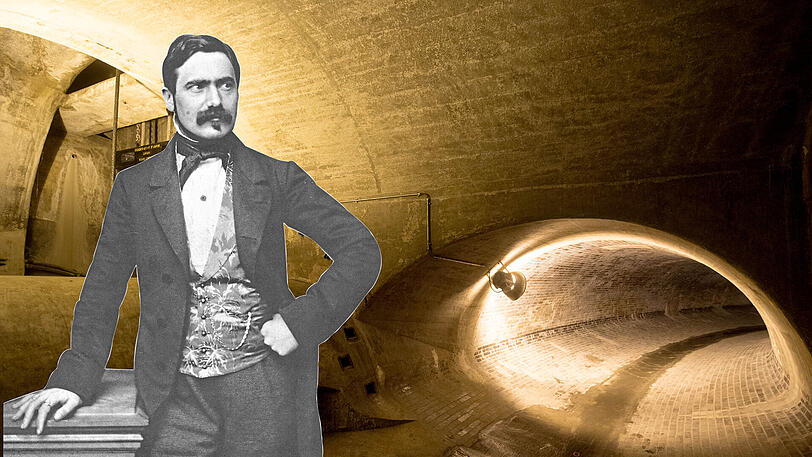

München - München, das kann man so festhalten, wäre nicht die Stadt, die sie heute ist, hätte Max von Pettenkofer nicht hier gewirkt – und sich darum gekümmert, dass all der Mist ordentlich rausgespült werden kann. Max von Pettenkofer, geboren am 3. Dezember 1818 als fünftes von acht Kindern einer Bauernfamilie in Lichtenheim bei Neuburg an der Donau, war unter anderem Arzt, Chemiker und Apotheker – und der "Vater der Hygiene".

Das ermöglichte ihm vor allem sein Onkel Franz Xaver von Pettenkofer, königlich-bayerischer Hof- und Leibapotheker: Er nahm ihn bei sich in München auf und finanzierte den Besuch des Gymnasiums, außerdem ein Studium der Pharmazie, Naturwissenschaft und Medizin. 1843 schloss Max Pettenkofer sein Studium mit der Promotion zum Doktor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe ab und erwarb die Approbation als Apotheker.

Danach beschäftigte er sich in Würzburg mit Chemie und wechselte dann nach Gießen ins Labor von Justus von Liebig. Schon vier Jahre später wurde er zum außerordentlichen Professor für "pathologisch-chemische Untersuchungen" an die LMU berufen – deren Direktor er 1865 wurde. Pettenkofers akademischer Aufstieg wurde befeuert durch etwas, was in einer Stadt entsteht, die nicht von Römern erbaut und mit einer Kanalisation ausgestattet wurde: Seuchen.

Jahrhundertelang überließen die Münchner ihren Müll und ihre Abwässer Abort-Gruben im Umland oder den Stadtbächen. Entsprechend leicht verbreiteten sich Krankheitserreger, gelangten in das Grundwasser und von dort die Brunnen der Stadt. Im Juli 1854 kam dann die Cholera nach München. Auf dem Gelände des heutigen Alten Botanischen Gartens fand die "Erste Allgemeine Deutsche Industrieausstellung" statt – ein Lieblingsprojekt von König Maximilian II., das aber nicht nur Besucher mit sich brachte, sondern auch das Virus.

Immer mehr Menschen klagten über Bauchschmerzen, Übelkeit, litten an Durchfall und Brechreiz. Sogar das Oktoberfest fiel in diesem Jahr deshalb aus. Eine Untersuchungskommission bat den damals 35-jährigen Pettenkofer, die Ursache der Epidemie zu erforschen, die viele Tote in München forderte. Als Ursache fand er den Schmutz – und machte sich dafür stark, ein Abwassersystem zu bauen. Es sah allerdings im 19. Jahrhundert niemand ein, für Abwasser zu bezahlen.

So machte Pettenkofer München zu eine der saubersten Städte Europas

Doch Pettenkofer überzeugte die Stadt vom Zusammenhang zwischen hygienischen Umständen und der Verbreitung von Seuchen. 1855 baute er den ersten "sinnvollen" Kanal der Stadt – es entstand eine zentrale Trinkwasserversorgung und Kanalisation. München galt bald als eine der saubersten Städte Europas. Pettenkofer machte aus der Hygiene eine Wissenschaft, wurde 1865 erster deutscher Professor für Hygiene und gründete 1876 das erste Hygieneinstitut.

Aus ihm ging das heutige Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie hervor. Rund 230 Kilometer des 2500 Kilometer langen Münchner Kanalnetzes stammen noch aus dem 19. Jahrhundert. Pettenkofer hat damals alles größer angelegt, weil er wusste, dass die Stadt wachsen würde. 1883 erhielt er – nach mehr als 100 Orden und neun Ehrendoktorwürden – den erblichen Adelstitel.

Aus Angst vor Altersschwachsinn wie bei seinem Bruder erschoss Max von Pettenkofer sich am 10. Februar 1901 im Alter von 83 Jahren. Sein Grab ist auf dem Alten Südlichen Friedhof.

Prost auf die Gesundheit

Der Streit Pettenkofers mit dem Mediziner, Mikrobiologen und Hygieniker Robert Koch ist heute beinahe bekannter als Pettenkofer selbst: Die beiden wurden sich nicht einig über die Ursache der Cholera.

Pettenkofer – inzwischen 74 Jahre alt – wollte unbedingt beweisen, dass Bakterien allein keine Erkrankung hervorrufen können, wie Koch behauptete, sondern dass der Ausbruch der Krankheit immer mit mangelnder Hygiene zusammenhängt. Deshalb schluckte er 1892 vor Zeugen eine frisch gezüchtete Cholera-Bakterienkultur.

Das hätte ihn vermutlich das Leben gekostet, wenn er nicht als Kind bereits in Kontakt mit Cholera-Erregern gekommen wäre. So erkrankte Pettenkofer nicht und fühlte sich in seiner Annahme bestätigt – zu Unrecht.

Ruhm und Ehre

In seiner Rede zum Tod von Max von Pettenkofer im November 1901 erzählte sein Kollege Carl von Voit unter anderem von dessen kurzem Ausflug in die Schauspielerei: Pettenkofers Pflegevater, sein Onkel Franz Xaver, habe ihm wegen "eines geringfügigen Versehens" einmal vor den anderen Lehrlingen seiner Apotheke eine Backpfeife verpasst. Daraufhin habe Max Pettenkofer, gerade 20 Jahre alt, nicht mehr mit seiner Ehre vereinbaren können, bei ihm zu wohnen, zog aus und warf die Arbeit bei ihm hin.

"Er fand momentan keinen anderen Weg, sich ein Auskommen zu verschaffen, als Schauspieler zu werden", berichtet von Voit. Pettenkofer war kurze Zeit am Theater in Regensburg und am Stadttheater in Augsburg, aber ihm "blieb der Erfolg aus, und die Augsburger Zeitungen sprachen sich über seine dramatischen Leistungen sehr reserviert aus".

Erst als seine Cousine Helene ihm versprach, ihn zu heiraten, "wenn er wieder ein ordentlicher Mensch würde und zu den Studien zurückkehrte", gab Pettenkofer die Künstlerlaufbahn auf und kam wieder nach München.

Platin und Brühwürfel

Da Pettenkofers Fachgebiet Hygiene erst von ihm erfunden werden musste, forschte er davor in vielen Gebieten – zum Beispiel war er im Labor von Justus von Liebig an der Entwicklung eines Fleischextraktes beteiligt, das ursprünglich ein Nährmittel für die ärmere Bevölkerung sein sollte.

Der "Suppenwürfel nach Liebig" bewährte sich als Speisewürze und war Vorläufer zum Beispiel von Maggi Würze. Bei seinem ersten Job im Königlichen Münzamt, wo altes Silbergeld eingeschmolzen und neu geprägt wurde, ließ er diverse Münder offenstehen, als er herausfand, dass in den alten Silbermünzen Spuren von Gold und Platin enthalten waren – und ein chemisches Verfahren entwickelte, die wertvollen Metalle beim Schmelzen abzuscheiden.

Das so gewonnene Gold deckte dabei nahezu die Umprägungskosten.

Vorträge und Ausstellungen zum Jubiläum

- Führungen im Trinkwassergewinnungsgebiet der SWM (Reisachstraße 1, Thalham) am 3. Dezember mit Vorträgen um 13, 14 und 15 Uhr, Tel: 23 61 789-15

- Ausstellungsführung "Die Typhusstadt München", 5. Dezember, 16 Uhr, Stadtmuseum, Sankt-Jakobs-Platz 1

- Symposium "Max von Pettenkofer und seine Bedeutung im 21. Jahrhundert", 7. Dezember, 9-13 Uhr, Max von Pettenkofer-Institut, Hörsaal, Pettenkoferstraße 9a

- Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Locher: "Max von Pettenkofer – eine bayerische Karriere im Dienst der Wissenschaft", 12. Dezember, 18.30 Uhr, Stadtmuseum, Sankt-Jakobs-Platz 1