Historische Fotos aus München: Prunk im Herzog-Max-Palais

München - Was wäre das für ein Pilgerort für Sisi-Fans aus aller Welt: das Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße 13, wo die Tochter von Herzog Maximilian in Bayern und seiner Frau Ludovica (einer Schwester von König Ludwig I.) an Heiligabend 1837 das Licht der Welt erblickte. Und in einem schlossähnlichen Palast aufwuchs, der an Größe und klassizistischem Prunk in München nur von der Residenz übertroffen wurde. Ja, das wäre schon was. In Wirklichkeit ist das Palais längst Geschichte - abgerissen 1937/38.

Adolf Hitler war für die geplanten Aufmärsche zum "Haus der Deutschen Kunst" die damals viel zu schmale Von-der-Tann-Straße ein Dorn im Auge, weshalb vier Häuser an der Ecke zur Ludwigstraße abgerissen wurden - auch das Reichsbankgebäude, das jetzt einen Ersatzstandort benötigte: gleich gegenüber, anstelle des alten Klenze-Palais.

Als überzeugter Demokrat war Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern ohnehin in der Schusslinie der Nazis und wurde unter Druck gesetzt, das Kaufangebot der Reichsbank zu akzeptieren und in nur drei Wochen das Palais leerzuräumen. Am 14. Juni verkaufte er - kurz vor seiner Flucht in die USA, um seiner drohenden Verhaftung durch die Nazis zu entgehen.

Herzog-Max-Palais: Abriss konnte nicht verhindert werden

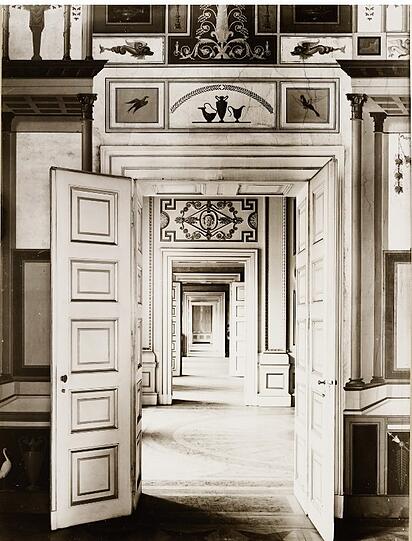

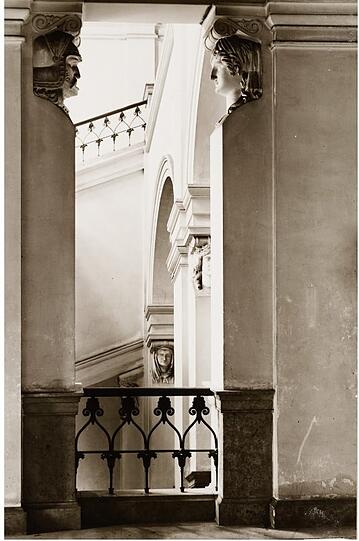

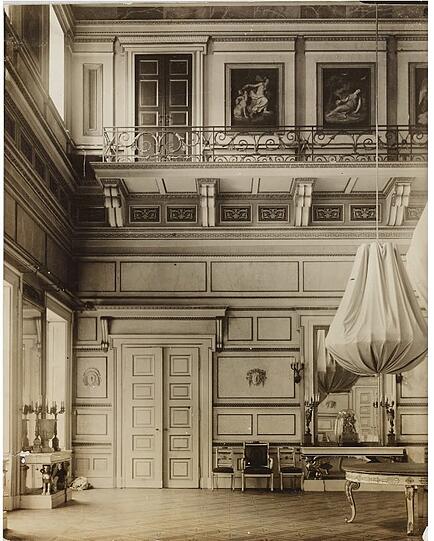

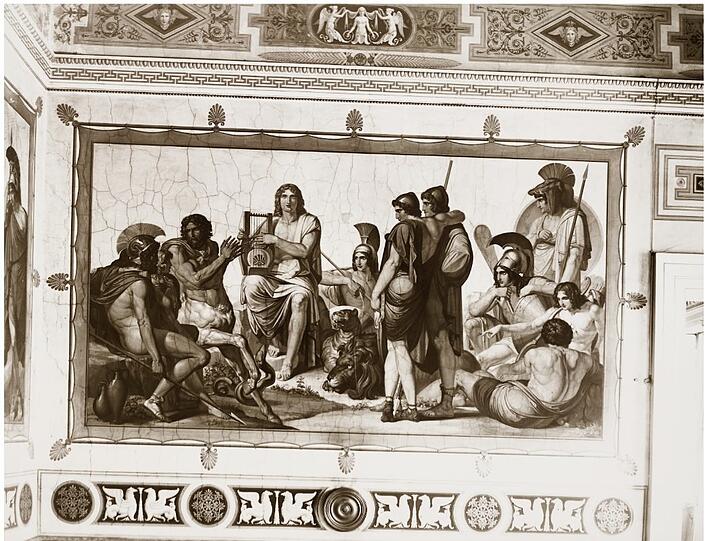

Noch 1937 ließ der spätere Wiederaufbau-Architekt Hans Döllgast (Alte Pinakothek, St. Bonifaz, Residenz, Würzburger Dom) die herrlichen Innenräume dokumentieren, um zumindest das Andenken dieser verlorenen Pracht zu bewahren.

Und Fritz Gablonsky von der Obersten Baubehörde überreichte Hitler sogar persönlich seine schriftlichen Bedenken (nebst Fotos) gegen den Abriss des prachtvollen Palais - vergeblich. Ende März 1938 war der Abriss vollendet.

Was damit verloren war: nicht weniger als die repräsentativsten Raumfluchten des Klassizismus von Leo von Klenze in München - vergleichbar nur mit dem ebenfalls von Klenze konzipierten und ausgestatteten Königsbau (in weiten Teilen erhalten) und Festsaalbau (im Krieg und Wiederaufbau verloren) der Residenz.

So etwa der Große Speisesaal mit Kassettendecke und einem 44 Meter langen Relieffries von Ludwig von Schwanthaler, der noch prunkvollere, zweistöckige Ballsaal, der Empfangssalon mit seinen monumentalen Fresken, der Stuckmarmor, prächtiges Parkett, die vielen Malereien und kunstvoll geschnitzten Decken und Türen in allen Räumen. Auch ein zeltartiger Theatersaal, eine Hauskapelle sowie die angrenzenden Wirtschaftsgebäude sowie dahinter liegenden Stallungen wurden in nur wenigen Monaten plattgemacht.

Dass sich dennoch ein wenig vom alten Palais erhalten hat, ist fast schon ein Wunder. Das Meiste davon im 1938 begonnenen Reichsbankgebäude, das nach dem Krieg von der Landeszentralbank Bayern und Architekt Prof. Carl Sattler bis 1951 vollendet wurde.

Das erinnert heute noch an den Herzog-Max-Palais

Das wertvollste Relikt hängt dort in der gewölbten Eingangshalle des Bankgebäudes - das Bacchus-Relief von Ludwig von Schwanthaler, das fast komplett erhalten ist. Oder auch die von Klenze konzipierten und vor dem Abriss ausgebauten Intarsien-Parkettböden, die im Großen Sitzungssaal, in Vorstandsräumen, mehreren Diensträumen, im Präsidentenzimmer oder im kleinen Sitzungssaal Verwendung gefunden haben und so erhalten geblieben sind.

Auch die vier monumentalen Fresken von Robert von Langer haben die Nazi-Barbarei überlebt. Vor dem Abriss bewahrt hatte sie der zuständige Baudirektor der Reichsbank Heinrich Wolff, der jedes der Monumentalfresken (2,5 Mal fünf Meter) - einschließlich Mörtelschicht wog so ein Fresko etwa zehn Zentner - ausbauen ließ.

Eingebaut wurden sie ausgerechnet in einem astreinen Nazi-Bau: in den Sitzungssaal im "Haus des Deutschen Rechts" in der Ludwigstraße, das 1939 eingeweiht wurde. Wo sie dann allerdings erst in Vergessenheit gerieten, teils übertüncht und erst 1992/93 restauriert worden sind.

Immerhin, auch der Kaulbach-Zyklus aus dem Ballsaal ist erhalten - in der Musikalienabteilung der Staatsbibliothek. Ansonsten: nichts. Und das Einzige, was heute noch an Sisi und an das Pracht-Palais am Nachfolgebau erinnert, sind eine unauffällige Bronze- und eine nichtssagende Infotafel. Nein, wahrlich kein guter Ort für Sisi-Fans aus aller Welt.

Alle derzeit 16.245 München-Fotos aus der Photothek gibt's kostenlos im Netz auf Google Arts & Culture, Infos zum Zentralinstitut für Kunstgeschichte gibt es hier.

- Themen:

- Alte Pinakothek

- München