Pharaonen und Sportgymnastik: "Aida" in der Olympiahalle

Eine Oper als Spektakel zu inszenieren, das den Sängern durch brennende Requisiten und schnelle Tanzbewegungen viel abverlangt, und gleichzeitig "höchstes musikalisches Niveau" wahren zu wollen, ist ein ambitioniertes Unterfangen. Das war der dezidierte Anspruch von Jasper Barendregt an seine Arena-Produktion von Verdis "Aida", die nun im Rahmen ihrer Deutschland-Tour in der Olympiahalle zu sehen war.

Der Coup ist einigermaßen gelungen. Das klassisch gehaltene Bühnenbild, ein von Palmen umgebener Pharaonen-Palast, hebt sich nicht von traditionellen "Aida"-Inszenierungen in großen Opernhäusern ab. Das Besondere an dieser unkonventionellen Produktion sind verschiedene Überraschungseffekte und der interaktive Charakter.

Raumduft und Hintergrundgeräusche sollen die Aufführung realistischer wirken lassen

Die Zuschauer sollen die Verdi-Oper mit allen Sinnen "erfahren" – und sich etwa durch Gewürzduft ins Alte Ägypten, den Handlungsort, versetzt fühlen. Hintergrundgeräusche wie das Plätschern eines Wasserfalls, der Ruf eines Falken und das Ächzen der schweren Palasttore gehören zur Klangkulisse und sollen die Aufführung realistischer wirken lassen.

Eher ungewöhnlich ist auch, dass die Mitwirkenden nicht nur auf der Bühne spielen, sondern auch unerwartet mitten in den Zuschauerreihen auftauchen. Interaktiv wird das Spektakel, wenn Aida ihre Arie "O patria mia" singt und die Zuschauer dazu aufgefordert werden, mit den Taschenlampen ihres Smartphones die Arena in ein Lichtermeer verwandeln – woran sich in München nur leider kaum einer beteiligt.

Und natürlich ist die Olympiahalle an sich, in der die Besucher Essen und Getränke mit zu ihren Plätzen nehmen können, ein eher ungewohnter Aufführungsort für eine Oper. All das ist der Versuch der Produktion auch Menschen für das Genre zu begeistern, die bislang keine Berührungspunkte mit klassischer Musik hatten – was funktionieren könnte, auch wenn nicht alle angekündigten Effekte gelingen.

Nicht alles funktioniert so, wie die Veranstalter es angekündigt haben

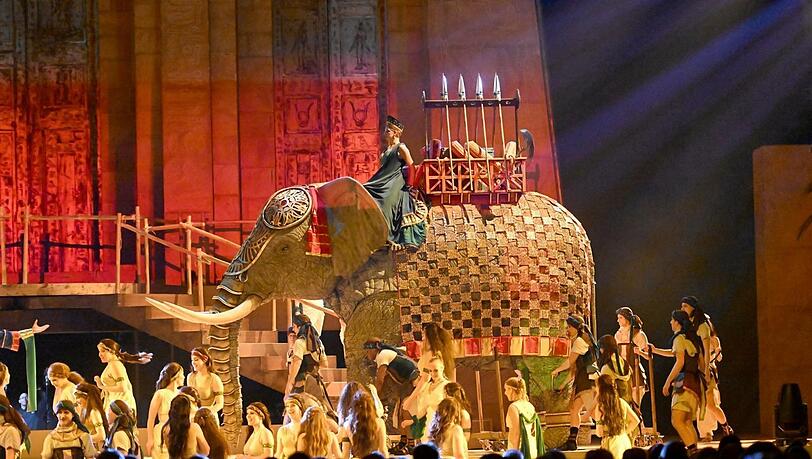

Der Gewürzduft ist in der Olympiahalle kaum zu riechen. Die wuchtigen Feuer-Fontänen und der überdimensionale Elefant in der Triumphszene, den neun Puppenspielern verblüffend realistisch bewegen, wirken eindrücklicher. Auch die gigantische Pharaonenpalast-Kulisse, die zunächst in freundlich-gelbem und nach dem Todes Urteil für Radamès in bedrohlich-rotem Licht erstrahlt, ist imposant.

In den ersten beiden Akten vor der Pause jagt eine ereignisreiche Szene die nächste, etwa mit Tänzen, die durch peitschende Stoffbänder an die rhythmische Sportgymnastik erinnern. Das Hanseatische Symphonische Orchester unter Michael Ellis Ingram verschwindet unter den massiven Palast-Treppen, der Dirigent erscheint auf Bildschirmen rund um die Spielfläche. Womöglich liegt es daran, dass ebendiese durch die große Zahl der Beteiligten verdeckt werden, wenn der solide, klangschöne Chor (Leitung: Markus Popp) und das Orchester stellenweise nicht im Takt sind.

Höchstes musikalisches Niveau? Die Akustik in der Olympiahalle erschwert das

Nuancen aus dem Orchestergraben gehen durch die Lautsprecher-Übertragung verloren. Die leisen Momente mit zarten Streicher-Klängen funktionieren nur gelegentlich, das obligatorische Scheppern von den Gastronomie-Ständen im Hintergrund stört. Gut gelingt der berühmte Triumphmarsch, den die sechs Aida-Trompeten mitten auf der Zuschauertribüne sehr sauber, jedoch recht langsam spielen – vermutlich bemüht, mit dem weit entfernten Orchester zusammen zu bleiben.

Zu diesem Opernspektakel gehört auch, dass das Publikum die Sänger aus nächster Nähe erleben kann: wenn sie immer wieder durch die Zuschauerreihen laufen. Dabei kommt es zu einem merkwürdigen Stereo-Effekt: Von der einen Seite ist die Stimme der Sänger direkt zu hören, von der anderen Seite aus den Lautsprechern. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber nicht gravierend. Eine Aufführung dieser Art lässt sich ohne Verstärkung in der Olympiahalle kaum umsetzen.

Im Gegensatz zum ersten Teil fällt die Inszenierung des dritten und des vierten Akts nach der Pause völlig anders aus: deutlich reduziert und weniger effektschwanger. Das bewirkt, dass die gesanglichen Qualitäten der Solisten im Vordergrund stehen. Nina Clausen fasziniert als Aida mit ihrem warm timbrierten Sopran und kräftig-weichen Höhen. Sie bleibt in ihrem Spiel jedoch einseitig, präsentiert dem Publikum keine stolze äthiopische Königstochter in Gefangenschaft, sondern nur eine verängstigte Version der Titelrolle. Das Macht-Duell der beiden Protagonistinnen im zweiten Akt findet dementsprechend im Grunde genommen nicht statt: Amneris zeigt sich der Aida konstant überlegen, die äthiopische Prinzessin eingeschüchtert und devot.

Sophia Maeno verkörpert vor allem im vierten Akt überzeugend eine vor Eifersucht rasende Amneris. Die anspruchsvollen Partien singt die stimmgewaltige Mezzosopranistin souverän und ausdrucksstark, ihre eher dumpfe Art zu singen ist eine Frage des Geschmacks. Radamès, gesungen von Martin Shalita, kommt anfangs in der Höhe an seine Grenzen, glänzt jedoch in den sanft-leisen Momenten im ergreifenden Duett mit Aida am Ende.

Das Aida-Opern-Spektakel präsentiert eine gekürzte Fassung der Oper, was inhaltlich gut funktioniert. Kenner dürften aber die eine oder andere liebgewordene Passage vermissen.

- Themen:

- Olympiahalle