Tobias Haberls Buch über Männlichkeit: Was kommt nach den Helden?

Sagt man als Professor zu einem Studenten: "Ich weiß Ihren Namen jetzt nicht, weil wir uns ja nur einmal pro Woche sehen. Aber Sie schauen gerade so interessiert und intelligent: Darf ich Sie um Ihre Meinung fragen?" Erheiterung im Hörsaal, der angesprochene Student wird vielleicht sagen: "Können Sie die Fragestellung wiederholen? Ich war gerade woanders…" Erneute Erheiterung im Plenum, bevor der Student dann sagt: "Dazu fällt mir im Moment nichts ein"… Abermalige und letztmalige Erheiterung.

Sagt man denselben Satz zu einer Studentin, wird die Sache kompliziert. Es kann dann gut sein, dass eine Kommilitonin sich erhebt und meint: "Sie glauben wohl, dass Frauen nicht interessiert sind und auch nicht intelligent dreinschauen…" Es folgt unterstützendes Nicken der Nachbarinnen.

Diskriminierung in der weiblichen Geschlechteridentität

Es gibt keine Erheiterung, auch nicht für den Dozenten selber, wenn er am Ende des Semesters seine Bewertung durch seine Studentinnen liest, die da - wenn auch in geringer Zahl - schreiben, sie hätten sich zum Teil in ihrer Geschlechteridentität diskriminiert gefühlt. Vor allem dann, wenn er eine ihm unbekannte Frau als "schönes" oder gar "nettes" Mädchen in der vorletzten Reihe aufgerufen habe.

Mittlerweile allerdings gibt es gegen den überstrengen Verdacht, dass die Sprache voll sei mit Diskriminierungen vor allem gegen Frauen, Ein- und Widerspruch. So schrieb der Schriftsteller Navid Kermani, der 2015 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt, vor kurzem in der Wochenzeitung "Die Zeit" einen Essay, in dem er betrauerte, dass es in gender-gerechten Zeiten unausweichlich werde, sich vom sogenannten "generischen Maskulinum" zu verabschieden.

Wer heute noch von "Schriftstellern" oder "Politikern" spreche, sei dem Verdacht ausgesetzt zu ignorieren, dass es auch "Schriftstellerinnen" und "Politikerinnen" gebe. Das sei zwar Unsinn, allerdings sehe er keine Möglichkeiten, diesen Verdacht, auch wenn er falsch sei, zu entkräften. Deshalb: "Was wahrscheinlich aus der deutschen Sprache verschwinden wird, ist das generische Maskulinum.

"Natürlich möchte ich vermeiden, dass meine Sprache als unhöflich empfunden wird"

Als Schriftsteller kann ich den Verlust bedauern, ich kann darauf hinweisen, dass gerade der Verzicht auf eine geschlechtsneutrale Verwendung von Wörtern die Sexualisierung der Sprache befördert, ich kann mich gegen das Verschwinden des generischen Maskulinums stemmen; aber zugleich möchte ich natürlich vermeiden, dass meine Sprache als unhöflich empfunden oder gar mit einer konservativen gesellschaftspolitischen Botschaft verbunden wird, die althergebrachte Geschlechterrollen affirmiert."

Bei aller Resignation fällt Kermani am Ende ein vernichtendes Urteil über das Gendern. Für ihn als Schriftsteller sei das eine "geistige wie politische Regression", die er nicht als "emanzipatorisch" wahrnehme, sondern geradewegs als das Gegenteil davon.

"Geschlechtszuschreibungen gehen nicht in zwei, sie gehen aber auch nicht in 27 Kategorien auf. Zu meinen, man könne mittels Sprache jederzeit jedem Angesprochenen gerecht werden, verkennt nicht nur ihr Wesen; es legt die Angesprochenen überhaupt erst fest auf eine Identität", so dass "Vielfalt, die Ambivalenz, die Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur und ihrer Wahrnehmung" Schaden leiden würden. Eine mutige Stellungnahme.

Eine Verteidigung der De Niros und Redfords, Al Pacinos und Deans

Noch weiter geht jetzt der Schriftsteller und Journalist Tobias Haberl in seinem neuen Buch "Der gekränkte Mann". Er geht nochmals über das sprachliche Phänomen einer gender-gerechten Welt hinaus und fragt in einem umfangreichen kulturellen Blick auf die Gegenwart, wie Männer sich heute überhaupt noch als Männer definieren sollen oder können. Haberl macht kein Geheimnis aus seiner eigenen Lebensgeschichte.

Der Autor kommt aus einer klassischen bürgerlichen Familie. Der Vater ein liebevoller und leidenschaftlicher Arzt. Die Mutter kümmert sich um die Familie. Eine Schwester. Kindheit in den 70er und 80er Jahren. Beruf, Familie, Urlaube.

Der Sohn liebt den Vater: "Die paar Stunden, die ihm bleiben, versucht er für seine Familie, also auch für mich, da zu sein. Manchmal gehen wir am Sonntag in die Kirche und danach einen Schweinebraten essen. Manchmal fahren wir ins Münchner Olympiastadion oder in die Uffizien nach Florenz. Manchmal spielen wir Tennis oder sammeln Steinpilze im Wald, in der Dämmerung, morgens um fünf. Manchmal denkt er sich lateinische Sätze aus, lässt sie mich übersetzen und freut sich, dass ich in Latein offenbar genauso gut bin wie er."

"Für die Eindimensionalität der patriarchalischen Ordnung habe ich kein Bewusstsein"

Durch die Kindheitserinnerungen von Haberl schimmert der Sonnenschein einer glücklichen Kindheit. Abgeschirmt von den Problemen draußen, geliebt in der eigenen Familie, eine gute und heile Welt zwischen Mozart und einem großen Haus mit ebenso großem Garten, zwischen Hermann Hesse und Doktor Schiwago.

Vielen aus Haberls Generation, die das lesen, wird das bekannt vorkommen. Auch sein Bekenntnis: "Dass sich jemand nicht wahrgenommen fühlen könnte, kommt mir gar nicht in den Sinn, weil ich kein Bewusstsein dafür habe, wie eindimensional die patriarchalische Ordnung funktioniert und dass ärmere, leisere, weniger privilegierte Menschen sich viel schwerer damit tun, sich glücklich zu fühlen oder es tatsächlich zu sein."

Aber statt sich nur Asche aufs Haupt zu streuen, beginnt Haberl an diesem Punkt, seine Welt trotz allem zu verteidigen. Eine Männerwelt, die ihn damals faszinierte und auch prägte, mit Robert De Niro und oder Robert Redford, den Al Pacinos oder James Deans. Mit den Fantasien von Männlichkeit, die ein Junge da entwickelt, und die er bis heute nicht aufgeben will.

Wer will eigentlich Angepasste und ganz Gesundheitsbewusste?

"Ich muss nur einen halbseidenen Typen mit der Kippe im Mundwinkel an der Straßenecke stehen sehen, schon explodiert etwas in mir, eine Sehnsucht, ein Fernweh, eine unbändige Lust, etwas zu erleben, das ich noch nie erlebt habe. Erst heute, mit knapp fünfzig, verstehe ich vollumfänglich, wie mich all diese Männer, die ein letztes Mal davonkommen oder ihren Untergang als gigantische Kränkung inszenieren, geprägt und getröstet, aber irgendwie auch versaut haben."

Die Gegenwelt für Haberl ist: der Angepasste, der Frauenversteher, der immer Kompromissbereite, der so ganz Gesundheitsbewusste. Männer, denen "ein Geheimnis, ein Zauber, ein Risiko" fehlt und die Haberl nur mehr langweilig findet. "Gewöhnliche Männer", wie er sie nennt, "kreuzbrave Kollegen aus dem Großraumbüro, die vielleicht einen Punkt in Flensburg haben, weil sie im Feierabendverkehr den Mindestabstand nicht eingehalten haben, aber nicht rechtsradikal, nicht gewalttätig, nicht frauenfeindlich und vor allem: keine bösen Menschen sind."

Das ist schon arg dünnes Eis, auf dem sich der Autor in diesen Zeiten bewegt, und es erfordert Mut, sich so ungeschützt hinzustellen und laut herauszurufen, dass dieser Welt etwas mangelt.

"Gender- oder Identitätsaspekt" legt sich "wie Feinstaub" über das Gespräch

Haberl geht noch einen Schritt weiter, wenn er schreibt, dass das Fehlen von wirklich authentischen Männerrollen in die Abgründe des Radikalen führt. Zu Putin, zur AfD, zu Erdogan oder Trump. Perversionen von Männlichkeit, die am Ende von denen gewählt werden, die in der Gesellschaft keine geeignete Männer-Rolle mehr finden und sich dann mit denen identifizieren, die ihnen einfache und billige, auch gewalttätige Rollenmuster anbieten.

All das ist für Haberl die Folge einer Kränkung des Mannes, einer "dramatischen Diskursverflachung", eines "moralischen Diskreditierens", man "kann nicht mehr plaudern, ohne dass sich von der Seite ein Gender- oder Identitätsaspekt wie Feinstaub über das Gespräch legt, um es zu vereinnahmen, in eine Richtung zu zwingen oder zu ruinieren."

Problem am Ende: Menschen, die sich als Opfer definieren, werden in der gesellschaftlichen Debatte "nicht nur zu Klägern, sondern auch gleich zu Richtern, was mit freiheitlich-demokratischem Denken eher weniger zu tun hat." Haberl nennt unsere Gegenwart ein "postheroisches" und auch ein "postphallisches" Zeitalter, was am Ende dahin führe, dass es nur noch die Fehlformen einer überangepassten oder einer überaggressiven Männlichkeit gebe. Bedenkenswert.

"Es gibt eine männliche Energie, nicht verlorengehen sollte"

Lösungsangebot des Autors: "Statt traditionelle Männlichkeit wie in einem Exorzismus auszutreiben, sollten wir akzeptieren, dass es eine männliche Energie gibt, die nicht verlorengehen sollte: eine Lust am Konflikt, Wettbewerb und Widerspruch."

Das Buch von Tobias Haberl geht in vielen Nuancen auf die Debatten der Gegenwart ein und lässt auch die andere kritisch beleuchtete Seite immer wieder ausführlich zu Wort kommen, um sich dem Verdacht der Einseitigkeit nicht allzu stark auszusetzen.

Am Ende aber bezieht der Autor deutlich Position, intellektuell durchaus anregend und süffig geschrieben, manchmal allerdings etwas zu plakativ. Einfach leben und sich nicht mit allen Problemen der Gender- und Identitätsdebatte vertraut machen - am Ende vielleicht doch die noch bessere Lösung!

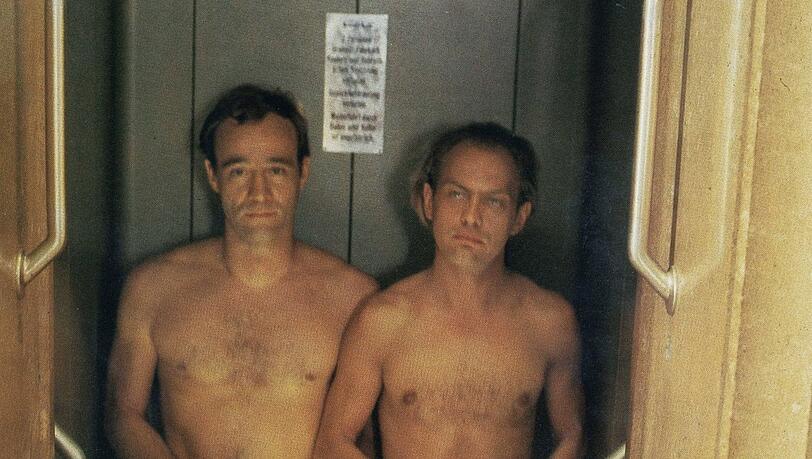

Tobias Haberl: "Der gekränkte Mann. Verteidigung eines Auslaufmodells" (Piper-Verlag, 256 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, 22 Euro),Tobias Haberl wird sein Buch "Der gekränkte Mann" am Montag, 25. April, um 20 Uhr, im Literaturhaus, Salvatorplatz, vorstellen.