„Vom Druck überrollt“

Goldproduktion am Fließband: Peking bejubelt seine Sieger. Aber wer nur Silber holt oder gar nichts, der fühlt sich als nationaler Versager.

Von Florian Kinast

PEKING Gestern, am Nachmittag, folgten die nächsten Goldmedaillen. Während sich die deutsche Mannschaft dank der Silbermedaille von Patrick Hausding und Sascha Klein gerade einmal am zweiten Edelmetall der Pekinger Spiele freuen konnte, räumten die Gastgeber weiter ab. Durch die Turmspringer Yue Lin und Liang Huo. Zwei Teenager, 17 und 18 Jahre alt. Zwei, die früh mit ihrem Sport begannen. Huo mit neun. Und Lin sogar schon mit vier. Zwei, die stolz erzählen, dass sie jeden Tag sieben Stunden trainieren.

Zwei fleißige Arbeiter bei Chinas Goldproduktion am Fließband.

Weil auch Dongmei Xian im Judo in der Klasse bis 52 Kilo ihren Titel verteidigte, zogen die Chinesen mit neunmal Gold weiter davon. Im Rennen um die meisten Olympiasiege, bei dem eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit den USA erwartet worden war. Die Arbeit in den Sportschmieden des Landes zahlt sich aus. Zumindest, was die Medaillen angeht. Und das ist das, was interessiert. Nicht die persönliche Entwicklung. Nicht die Seele. China, die neue Sportmacht mit ganz eigenen Methoden.

Mit einem perfekt durchorganisierten staatlichen Masterplan, bei dem schon in den ersten Tagen von Peking klar wurde: Für China zählt nur Gold. So sagte etwa Sun Haipeng, der Trainer des 110-Meter-Hürden-Star Liu Xiang: „Man hat uns mitgeteilt, dass alle seine Erfolge bedeutungslos würden, wenn er kein Gold gewinnt.“

Das zeigte sich etwa auch an Schwimmer Lin Zhang. Er wurde über 400 Meter Freistil Zweiter. „Ich wollte Gold, nur das zählte“, sagte Zhang zerknirscht. Um seinen Hals baumelte eine Silbermedaille, über die sich jeder andere wahrscheinlich gefreut hätte.

Auch Qinan Zhu klagte nach seinem zweiten Platz mit der Luftpistole. „Ich wollte es besser machen, aber ich hatte einfach kein Glück.“ Und es klang nach unsäglicher Erleichterung, als er noch während der Pressekonferenz seinen Rücktritt erklärte. „Das wusste ich schon bei meinem letzten Schuss“, sagte der Olympiasieger von Athen. „Ich bin nur erleichtert, weil der Druck weg ist.“ Ein Druck, an dem manche auch zerbrechen.

„Die Sportler tragen eine fürchterliche Last mit sich herum. Sie kriegen dauernd eingebläut, dass sie ihre 1,3 Milliarden Landsleute nicht enttäuschen dürfen“, sagt ein europäischer Trainer aus dem Team China, „da wundert nicht, dass viele scheitern an diesen Parolen.“

Obendrein erinnern die Funktionäre ihre Olympia-Athleten immer wieder daran, dass sie ihrer Nation „etwas zurückgeben müssen“ für die jahrelange Ausbildung und das teure Training. „Diese Athleten empfinden letztlich jede Niederlage wie das Ende der Welt, so, als ob die Sonne vom Himmel stürzt“, sagt Yan Shi vom Sportcollege der Shanxi Universität, „unsere Sportler nehmen die Sache zwangsläufig zu ernst.“

Wie Li Du, sichere Medaillenbank mit dem Luftgewehr, die am Ende nur Fünfte wurde. „Ich bin vom Druck überrollt worden“, sagte sie, „so schlimm habe ich mir den Wettkampf nicht vorgestellt.“ Dann brach sie weinend zusammen und floh aus der Halle. Li Du, eine der vielen chinesischen Sportler, die so wirken, als hätten sie immer den gleichen leeren und maschinellen Gesichtsausdruck, zeigte plötzlich Regung.

Die chinesischen Verlierer erscheinen plötzlich menschlich.

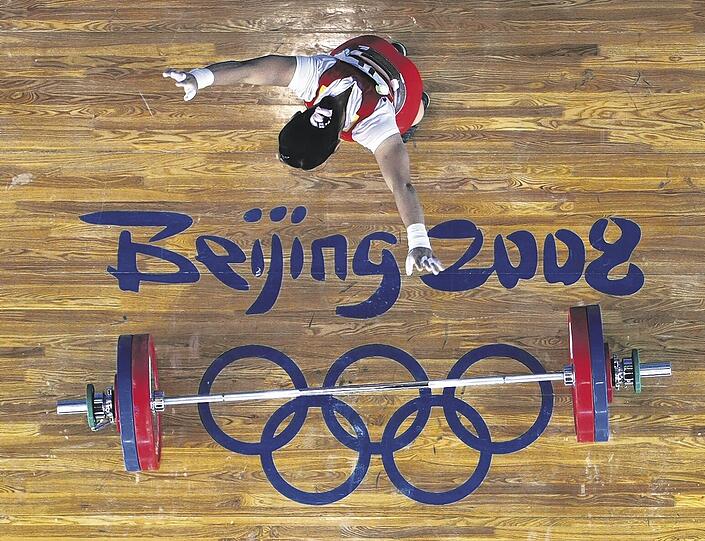

Die Sieger natürlich werden überschwänglich bejubelt. Am Samstagabend auch im staatlichen Fernsehen CCTV, das täglich erzählt, dass die Sportler für „Ruhm und Ehre Chinas“ antreten. Immer wieder zeigten sie am ersten Wettkampftag der Spiele also die Bilder vom Morgen, von Xiexia Chen, der ersten chinesischen Olympiasiegerin von Peking. Natürlich war die Gewichtheberin auch im Studio eingeladen, zusammen mit ihrem Trainer. Dann zeigten sie noch einen Beitrag, der Chen in jungen Jahren zeigte, noch kleiner, aber schon mit vielen Gewichten auf der Hantel.

Später brachten sie zur Feier des Tages noch eine große Torte herein. Die sah gelb aus mit viel Sahne, also so richtig ungesund. Reihum wurde das Gebäck gereicht, dann steckte jeder sein Gesicht hinein und biss, ganz ohne Besteck, so tief hinein, dass hinterher die ganze Nase bekleckert war. Im Aktuellen Sportstudio wäre so etwas wohl nicht denkbar.

In Deutschland hätte aber auch der alte Filmbeitrag über Chens Training keine frenetischen Begeisterungsstürme ausgelöst. So wie beim TV-Publikum im Studio von Peking.

Aber in der Gesellschaft ist der harte Drill der Sportler höchst respektiert, gerade in den ärmlichen Gegenden sehen sie die Aufnahme in eine Sportschule der Provinzen, Kreise und Städte auch als Chance an. „Viele Eltern schicken die Kinder von sich aus dorthin“, sagt ein deutscher Turn-Trainer zur AZ, der lange in China gelebt hat, „sie hoffen, dass sie dadurch zu Geld und Ruhm kommen.“

Doch nur die wenigsten kommen am Ende in eines der 20 Sportleistungszentren des Landes. Die Mehrzahl wird ausgesiebt. Und wieder heimgeschickt.

Doch natürlich ist auch der Sport in China im Wandel. Auch hier entwickeln sich immer mehr mündige Athleten. Vor einigen Monaten mussten die Sportfunktionäre auf Druck der Athleten bis dahin geblockte Webseiten freischalten, in denen es um psychologische Beratung ging.

Und wenn es um Chinas Sportlerkinder geht, dann gibt es ja nicht nur Vater Staat, sondern auch noch Mutter Natur. So erzählte gestern Jihong Zhou, der Trainer der beiden Wasserspringer, von dem großen Problem, dass der junge Lin in den letzten Monaten noch einmal gewachsen sei. Um zehn Zentimeter. Zhou sagte: „Das hat die Trainer, Ärzte und Wissenschaftler sehr beunruhigt.“

Am Ende klappte es zwar noch mit Gold, doch manchmal klappt eben nicht alles nach Plan. Nicht einmal nach Masterplan.

Mitarbeit: Jörg Allmeroth

- Themen: