Das Versteckspiel hat ein Ende

Ex-Schalke-Manager Rudi Assauer wird sein Gedächtnis verlieren. Seine Geschichte will er der Nachwelt erhalten. AZ-Reporter Patrick Strasser hilft ihm.

Rudi Assauer ist das widerfahren, was man nicht einmal seinem ärgsten Feind wünscht. Er leidet an Alzheimer, an dieser heimtückischen Krankheit, die Stück für Stück jegliche Erinnerung an ein Leben frisst. Stetig. Erbarmungslos. Seit Januar 2010 lässt sich der Ex-Manager des FC Schalke in der „Memory Clinic“ in Essen behandeln. Vor einem Jahr hat sich Assauer gemeinsam mit seiner Familie dazu entschieden: Ja, wir gehen offensiv mit der Krankheit um.

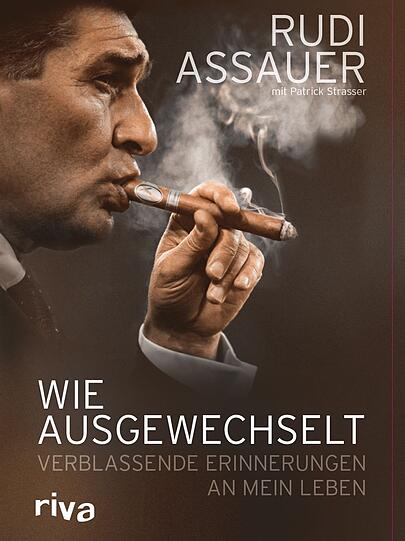

Das Versteckspiel sollte so bald wie möglich ein Ende haben. Doch wie? Es wurde der Entschluss gefasst, in einer Autobiografie (s. Buchcover unten) das Erlebte zu erzählen, seine Erzählungen aufleben zu lassen. Parallel dazu begleitete ab Sommer 2011 ein ZDF-Team Assauer und seine Vertrauten. „Hereinspaziert, der Herr aus München! Willkommen“, sagte Rudi Assauer im August bei der ersten Begegnung in seinem Haus in Gelsenkirchen und scherzte: „Sie sind Bayern-Reporter für die Abendzeitung, aber doch wohl kein Bayern-Fan?“ Mit sanfter Stimme. Und schärfer: „Oder?“

Ich schüttelte seine Hand. Und meinen Kopf. „Die Dortmunder sind mir nicht so sympathisch“, sagte ich. Er lachte laut. Das Eis war gebrochen. Geduldig, sehr geduldig war er bei unseren acht Sitzungen, oft über mehrere Stunden. Assauer setzte sich an seinen Schreibtisch, um ihn herum die Zeugnisse seines Schaffens. Urkunden, Pokale, Bilder. „Der Chef“ wie ihn seine Sekretärin Sabine Söldner immer nennt, orderte eine Cola light oder einen Kaffee, auch mal einen Tee. Dazu Kekse zum Naschen. „Wir gehen an die Arbeit“, sagte er zu mir, wenn wir gemeinsam stöberten. An die Arbeit hieß: Ran an sein Gedächtnis.

Auf der Suche nach der Erinnerung, zur Bergung der legendären Geschichten seiner Karriere. Dazu eine Davidoff. Für mich als Nicht-Raucher eine Prüfung. Für ihn ein Stück Heimat. Der Geruch, der Geschmack des Tabaks. Die Zigarren sind sein Halt, immer noch. Eine Erinnerung an die guten, wilden, aktiven Zeiten. Das Instrument der Mächtigen. Die Zeiten, in denen er, Rudi Assauer, eben Rudi Assauer sein konnte. Er hat bestimmt, was passiert. Nun ist er auf Hilfe angewiesen. Für ihn der Horror. In seiner Autobiografie heißt es: „Wenn es eine Sache in der Welt gibt, wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, vor der ich immer Angst hatte, so richtig Schiss auf gut Deutsch, dann Alzheimer.

Bloß nicht diese Nummer. Bloß nicht dement werden im Alter, das schwirrte mir oft im Kopf herum.“ Nun muss er damit umgehen. Geradeaus. Offensiv. Wie man ihn kennt. Ihn, den Manager, der als Spieler mit Borussia Dortmund 1966 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat, der Werder Bremen Ende der 70er Jahre zu einem modernen Verein gemacht hat und Schalke in zwei Perioden (1981 bis 1986) und von 1993 bis 2006 geprägt hat. Assauer war das Gesicht der Königsblauen. Die Krankheit hält jedem einen Spiegel vor. In meinen Gesprächen mit Huub Stevens, dem Schalker Coach, der das Vorwort zur Autobiografie geschrieben hat oder beim Besuch von Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann habe ich gespürt, wie ergriffen beide waren bei der Begegnung mit Assauer.

Er selbst hatte großen Spaß, witzelte über die guten alten Zeiten. Nur die Vier-Minuten-Meisterschaft 2001, als Schalke nicht mehr als den Titel „Meister der Herzen“ gewann, die nagt immer noch. Mit seinem Verein fiebert er immer noch mit. Nach einer Bayern-Pleite im Herbst meinte Assauer zu mir: „Und wie haben die Bayern gespielt?“