Mathematiker Gerd Antes über die Corona-Zahlen: "Wir sollten mehr wagen!"

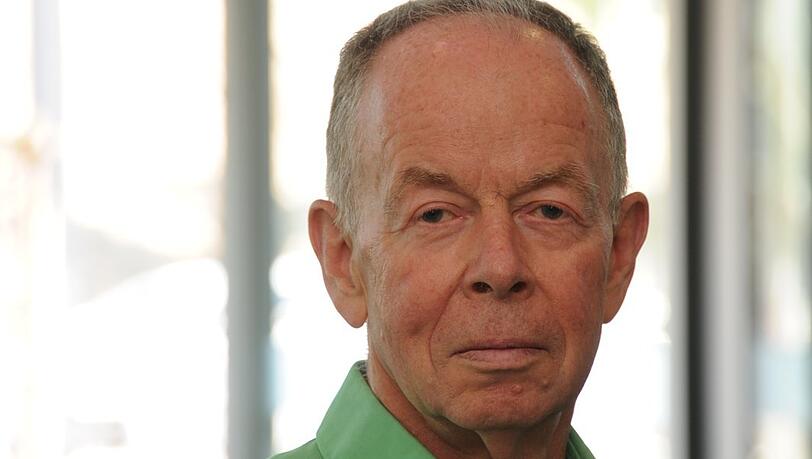

München - Der Mathematiker Gerd Antes ist Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg, Gastwissenschaftler an der LMU und Wegbereiter der evidenzbasierten Medizin in Deutschland.

AZ: Herr Antes, die täglich vom Robert-Koch-Institut verkündete Zahl der Corona-Neuansteckungen steigt und steigt. Die Kanzlerin warnt, gehe es so weiter, wären wir an Weihnachten bei 19.000. Sie bezeichnen die Fixierung der deutschen Politik auf die bloße Summe der Neuinfektionen als "groben Unfug". Wie kommen Sie darauf?

GERD ANTES: Wir sehen ja auch andere Entwicklungen, etwa bei den Krankenhauseinweisungen oder den Sterbefällen. Deshalb ist es zumindest einäugig, nur auf die Infektionszahlen zu schauen und davon dann alle Maßnahmen abzuleiten. Angela Merkels 19.000 basieren auf sturem Hochrechnen und der Annahme, dass sich bis Weihnachten nichts mehr ändert. Bei diesem Vorgehen erhält man Ergebnisse, die mit 100-prozentiger Sicherheit falsch sind.

Wie belastbar ist denn die Sieben-Tage-Inzidenz, der derzeit alles bestimmende Wert, der ja auf der Zahl der Neuinfektionen beruht?

Nun ja: In anderen Ländern wird das, was wir als positive Tests sehen, auch so genannt. Bei uns sind das immer gleich Infektionen. Dabei wissen wir bis heute nicht genau, wie gut die Tests sind und wie viele falsch-positive Ergebnisse es tatsächlich gibt. Hinzukommt, dass wir aufgrund der immer noch chaotischen Testsituation nicht wissen, was uns an tatsächlichen Infektionen entgeht, also wie hoch die Dunkelziffer ist.

"Für Wissenschaftler wären viele Infektionen eigentlich gut"

Trotzdem ist dieser Wert nun die Grundlage dafür, dass viele Menschen nicht mehr problemlos Urlaub machen können, wo sie gerne möchten.

Ja, und da wird es dann völlig absurd, wenn man sieht, wie sich Länderchefs - auch der bayerische - gegenseitig beharken, wer gerade was falsch macht. Es fällt mir schwer, das höflich zu kommentieren. Die Situation ist doch völlig abstrus, schon von der Praktikabilität her: Wenn Schleswig-Holstein keine Berliner haben will, stoppen sie den ICE dann in Elmshorn, werfen alle Berliner hinaus und schicken sie zurück? Und wenn man sich dann auf der Seite des Robert-Koch-Instituts ansieht, wie die Reisebeschränkungen weltweit bestimmt werden: Da wird in einem Berliner Ministerium festgestellt, ob in Äthiopien ein Risikogebiet mit hohen Infektionszahlen ist. Da muss ich sagen: Da sind wahrscheinlich gewürfelte Zahlen genauso zuverlässig.

Gerade ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei uns erstmals seit dem Frühjahr wieder über 4.000 gestiegen. Was unterscheidet 4.000 Neuansteckungen im Oktober von 4.000 im April?

Zum einen testen wir heute völlig anders als im Frühjahr. Außerdem wurde damals sehr schlecht dokumentiert, so dass wir heute nicht wissen, was wir vergleichen können. Das Paradoxe dabei ist: Wenn wir, wie gegenwärtig, geringere Infektionsraten haben, wird die Erkenntnis aus der Testerei immer instabiler. Für uns Wissenschaftler wäre es eigentlich gut, wir hätten richtig viele Infektionen.

Warum?

Dann könnten wir für den Erkenntnisgewinn aus dem Vollen schöpfen - was natürlich als Wunsch absurd ist.

Dennoch haben Sie unlängst in der "Zeit" gesagt, wir müssten mehr riskieren. Was meinen Sie damit?

Epidemiologen verstehen Dynamiken. Aber sie haben die Neigung, ihren Tunnelblick nur auf medizinische Entwicklungen zu fokussieren. Das Ganze hat aber viel weitergehende negative Auswirkungen. Wir sehen doch immer deutlicher, wie verheerend die psychischen Folgen der Pandemie sind, etwa durch das Wegsperren alter Menschen. Deshalb sollten wir an Stellen, an denen wir nicht wissen, was wirklich wirksam ist, mehr wagen.

Wo genau?

Beispiel Schulen: Es sind schon wieder etliche Klassen dicht. Dabei könnte man - unter ganz intensiver Beobachtung - Klassen auch weiterlaufen lassen, wenn es eine Corona-Infektion gegeben hat. Man könnte die Abstände zwischen den Tischen verdoppeln. Man könnte stärker lüften oder eine Klasse an Schulen auswählen, an der bereits Raumluftfilter eingesetzt werden, die auch gegen Aerosole wirksam sind. Vielleicht sähe man dann: Hoppla! Das funktioniert, es muss nur der Betroffene nach Hause und ich habe nach 14 Tagen kein weiteres Infektionsgeschehen. Das wäre eine unglaubliche Erleichterung für die Zukunft.

Welche gesellschaftlichen Schäden sehen Sie noch?

Über die wirtschaftlichen muss man ja nicht lange nachdenken. Ich habe Freunde, die betreiben ein Reisebüro und sagen, die Reisebeschränkungen sind eigentlich ein Berufsverbot für ihre Branche. Wie dramatisch die psychosozialen Auswirkungen sind, haben viele allerdings noch gar nicht richtig begriffen. Meine Mutter lebt in einem schleswig-holsteinischen Dorf. Dort ist das Sozialleben völlig zusammengebrochen. Wo früher die Freiwillige Feuerwehr Ausflüge gemacht hat, ist heute nichts mehr. Das trifft besonders alte Menschen, für die solche sozialen Einladungen einen großen Teil ihres Lebens ausgemacht haben. Es gibt nur noch Gespräche am Telefon - diese soziale Isolierung ist gigantisch.

Markus Söder - um Bayerns Ministerpräsidenten beim Namen zu nennen, - setzt auf "mehr Maske, weniger Alkohol, kleinere Parties". Ist das zielführend, um die Pandemie einzudämmen?

Es erscheint als geeignetes Maßnahmenpaket. Aber schauen wir einmal auf Spanien, Frankreich, Holland, Dänemark und Schweden, bei denen die Maßnahmen teilweise deutlich schärfer sind als bei uns. Die Effekte, die in diesen Ländern erzielt oder nicht erzielt werden, sind unglaublich schwierig in Bezug zu diesen Maßnahmen zu setzen. Daran verzweifeln immer noch alle. Vor Monaten gab es in Dänemark ein Einreiseverbot für Schweden, jetzt schwappt es in die andere Richtung. Wenn dann von einem Ministerpräsidenten behauptet wird, es sei kein Wunder, dass die Pandemie in Schweden aus dem Ruder läuft, wo man ja auf eine Durchseuchung abziele, dann ist das einfach falsch. Wenn nicht sachlich fundiert kommentiert wird, verliert man Teile der Bevölkerung. Deren Kompetenzzuwachs in den letzten Monaten war nämlich unglaublich.

Was halten Sie von der bayerischen Teststrategie - also von kostenlosen Abstrichen für jedermann, jederzeit, auch ohne Symptome?

Was in Bayern passiert, ist doppelt dramatisch: Es gibt weder ein wissenschaftliches Fundament für diese Strategie noch ist sie logistisch durchdacht worden. Dass man vor dem Ende der Ferien nicht weiß, wie viele Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien zurückkommen! Das hätte man mit einem einfachen Dreisatz ausrechnen können - und dann im Vorfeld die Laborärzte fragen, ob sie das stemmen können. Auch die Sache mit dem Erkenntnisgewinn - Stichwort Dunkelziffer - geht völlig schief, wenn ich kein Konzept habe und die zum Testen ranlasse, die getestet werden wollen. Das ist eine Selektion, mit der wir vor allem unsere Kapazitäten überstrapazieren.

Wer sollte denn getestet werden, damit es zielführend ist?

Diejenigen, die Symptome haben. Außerdem reden wir ständig über systemrelevante Jobs. Aber ich war heuer schon zwei Mal im Krankenhaus und habe erlebt, dass in diesen Kliniken kein Mitarbeiter - weder vom ärztlichen Personal noch von den Gesundheitsfachberufen - getestet wurde. Wenn das dann auch noch mit Ressourcen begründet wird, stimmt doch irgendetwas überhaupt nicht.

"Die maßgeblichen Personen sehen sich vor allem in Talkshows"

Immerhin: Deutschlands Politiker hören - anders als in anderen Ländern - auf die Wissenschaft. Das müsste Sie doch eigentlich freuen, oder?

Es gibt eine viel stärkere Entkopplung von Wissenschaft und politischen Entscheidungen, als man auf den ersten Blick sieht.

Tatsächlich? Als Laie hat man einen komplett gegensätzlichen Eindruck.

Trotzdem: Die beiden Lager führen ein Einzelleben. Die maßgeblichen Personen sehen sich vor allem in Talkshows. Was absolut fehlt, ist eine übergeordnete Taskforce, die weit über die Virologen hinausgeht und auch die Berufsgruppen einschließt, die für die Bewältigung der Krise notwendig sind: Haus- und Krankenhausärzte, Immunologen, die sich seit Jahren mit Infektionen in Krankenhäusern beschäftigen, Infektionsepidemiologen, Psychologen, Soziologen, Psychiater, Ökonomen und Kommunikationswissenschaftler.

Weil Sie der Meinung sind, die Risikokommunikation der deutschen Politik sei missglückt.

Eindeutig! Das geht morgens schon damit los, dass uns erzählt wird, dass wir 300.000 Infizierte haben. Die Zahl ist sinnlos und dumm, weil sie an sich gar nichts aussagt. Trotzdem wird sie genutzt, um zu verdeutlichen, wie gefährlich die Situation ist. Gleichzeitig ist sie irreführend. Angenommen, wir hätten 60 Millionen Infizierte. Das würde schrecklich klingen. Aber es wäre das Beste, was wir haben könnten: Eine Durchseuchung, und das Problem wäre mehr oder weniger erledigt. Es gibt Vorwürfe, dass diese kommentarlosen großen Zahlen Teil einer angstmachenden Strategie sind. Darauf möchte ich mich nicht festlegen. Aber man sollte schon über ihren Sinn nachdenken und das wird fahrlässig versäumt.

Was kritisieren Sie noch?

Mir fehlt ein Gesamtkonzept. Schuld daran sind das Kanzleramt und das Bundesforschungsministerium. Wir sind eine Wissensnation und wollen mit Wissen die gegenwärtige Problematik in den Griff bekommen. Aber etliche Dinge sind nicht geschehen. Wir behaupten, wir seien jetzt wesentlich klüger hinsichtlich der Behandlung von Covid-Patienten. Um da wirklich Fortschritte zu machen, müsste man in klinischen Studien alle möglichen Hinweise aufgreifen und prüfen - doch da findet in Deutschland praktisch nichts statt.

Man hört aber doch fast täglich von neuen Studien.

Ja. Aber die kommen fast alle aus dem Ausland. Belastbare deutsche Studien können Sie an einer Hand abzählen. Schauen Sie sich Remdesivir oder Dexamethason an, also die Mittel, mit denen Donald Trump behandelt wurde. Die Zulassung dieser Medikamente ist auf eine unglaublich gute Arbeit in Oxford zurückzuführen, bei der innerhalb von Monaten Tausende Patienten in klinische Studien eingeschlossen wurden. Das geht nur mit einem großen Netz von Kliniken, nicht mit einem einzelnen Uni-Krankenhaus. Genau so eine vernetzte Forschung brauchen wir auch hierzulande.

Trotzdem sind wir bislang im Vergleich zu anderen Ländern ganz gut durch die Pandemie gekommen.

Das stimmt.

"Wir sollten froh darüber sein, wie es bei uns ist"

Woran liegt das?

Das wissen wir nicht. Teils wahrscheinlich daran, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Das wird häufig auf die hohe Anzahl von Intensivbetten zurückgeführt. Ganz entscheidend ist aber wohl auch die Hygienepraxis der Krankenhäuser. Es gibt sehr böse Kommentare zu Italien und Spanien, dass dort die größten Übeltäter die Krankenhäuser waren - gerade in Italien, wo das System über viele Jahre hinweg kaputtgespart wurde. Die Italiener hatten 5.000 Intensivbetten - wir nach kurzer Zeit 30.000. Sie sind sehr schnell an die Grenze gekommen, wir nicht mal in deren Nähe.

Wie lautet Ihr Ratschlag für die kommenden Monate?

Wir sollten froh darüber sein, wie es bei uns ist, dabei aber nicht nachlässig werden. Man wirft ja gerne den Jugendlichen vor, dass sie jetzt Feten feiern und damit negativ auf die Situation Einfluss nehmen. Das Gleiche würde ich auch für Politik und Wissenschaft festhalten wollen: Auch sie sollten sich nicht entspannen, sondern deutlich intensiver daran arbeiten, wirklich wirksame Gegenmaßnahmen zu identifizieren.