Verbrannt wie Winnenden: Orte von der Landkarte des Grauens

MÜNCHEN - Winnenden wird auf ewig mit dem Amoklauf von Tim Kretschmer verbunden werden - ob die Bürger der Stadt es wollen oder nicht. In Deutschland gibt es viele Städte, deren Namen zu Synonymen des Bösen geworden. Wie fühlt sich das für die Bürger an?

Am 11. März wurde Winnenden neu geboren. Die wenigen Menschen, die die baden-württembergische Stadt in der Nähe von Stuttgart kannten, verbanden mit ihr vielleicht den historischen Stadtkern. Aber eigentlich kannte niemand Winnenden. Heute ist Winnenden weltweit bekannt. Weil Tim Kretschmer am 11. März 15 Menschen und sich selbst tötete. Winnenden? Ein Ort des Grauens!

Viele Menschen in Deutschland haben das gleiche durchlebt wie jetzt die Bürger von Winnenden. In ihrer Heimat ist etwas geschehen, das alles verändert hat. Die AZ hat mit Menschen aus den stigmatisierten Orten gesprochen – über den Tag, der alles änderte. Und über Aufarbeitung.

Die Flugzeugkatastrophe von Ramstein

Michael Geib, Direktor des Dokucenters in Ramstein: „Seit 1988 ist Ramstein im kollektiven Gedächtnis. Das ist manchen Menschen hier nicht angenehm, weil man immer mit negativen Dingen verbunden wird. Die Aufarbeitung des Unglücks war anfangs sehr umstritten. Es gab viele Leute, die sagten: ,Lasst die Sache doch mal ruhen! Wir werden doch sonst immer nur mit der Katastrophe verbunden.’ Im vergangenen Jahr haben wir eine Ausstellung über das Unglück gemacht. Wir haben Gegenstände wie Kameras, Schlüssel oder Trümmerteile gezeigt und die Geschichte der Opfer erzählt, denen diese Gegenstände gehört haben. Die Ausstellung war ein Erfolg, weil sie nicht dieses Voyeuristische hatte. Die Angehörigen der Opfer treffen sich heute noch regelmäßig. Es gibt auch jährlich Gedenkgottesdienste. Wir bauen gerade ein Dokumentationszentrum auf, in dem das Unglück aufbereitet wird.“

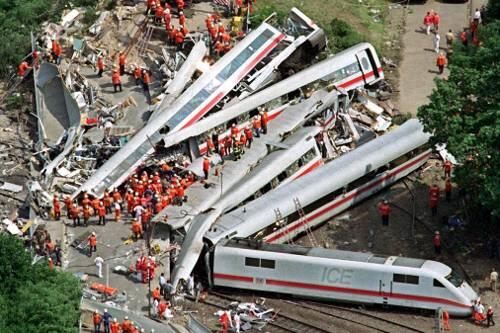

Das Zugunglück von Eschede

Günter Berg, Bürgermeister von Eschede: „Als das Unglück geschah, habe ich in der Verwaltung von Eschede gearbeitet. Wir haben sofort Schulen und Sporthallen für Verletzte geräumt, die tausenden Helfer verpflegt. Vor allem der Ansturm der vielen Journalisten war eine Herausforderung. Wenn ich heute als Bürgermeister unterwegs bin, heißt es immer ,Ah, Eschede’. Wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, komme ich am Unglücksort vorbei. Das Ereignis hat mich nicht verändert, aber mir wird dann immer wieder bewusst, was geschehen ist. Viele Helfer, die damals an der Unglückstelle waren, leiden heute noch unter den psychischen Folgen. Unsere Bürger gehen völlig normal mit dem Unglück um. Wir verheimlichen das nicht. Es gibt eine Gedenkstätte, zu der viele Menschen kommen. Trotzdem versuchen wir über eine Werbe-Kampagne, unser Image zu ändern. Wir wollen deutlich machen, dass unser ort mehr ist als ein Katastrophenort.“

Alina Wilms, Psychologin und Leiterin des Nachsorgeteams für Opfer und Angehörige des Amoklaufs von Erfurt: „Als am 26. April 2002 gerade Polizeiautos an mir vorbeirasten, fragte ich eine Freundin im Scherz: „Läuft hier einer Amok, oder was ist los?“. Als klar war, dass das trauriger Ernst ist, wurden Traumatherapeuten gebraucht. Ich gehörte zu den wenigen, die darauf spezialisiert waren und übernahm die Betreuung einer Klasse, später dann die Projektleitung. Unser Team hatte aber keine Erfahrung mit der Nachbetreuung von Schulmassakern, weil es das erste und größte in Deutschland war. Heute sind noch vier Betroffene bei mir in Behandlung, aber das sind Nachzügler. Die Menschen wollten den Amoklauf vergessen, doch das geht seit Winnenden nicht mehr. Es wundern sich hier allerdings viele , weil das Psychologen-Team aus Winnenden sich nicht für unsere Erfahrungen in der Nachsorge interessiert.“

Peter Breßer-Barnebeck, Sprecher der Stadt Gladbeck: „Ich hatte mein erstes Vorstellungsgespräch exakt an dem Tag, an dem das Geiseldrama passierte – seitdem bin ich in Gladbeck. Natürlich war es in den ersten Jahren so, dass, egal wo man hinkam, jeder beim Namen sagte: ,Aah, das Geiseldrama’. Gladbeck ist so etwas wie ein Synonym für Geiseldrama, so wie man Tempo oder Kleenex sagt. Aber inzwischen hat sich das beruhigt, bei runden Jahrestagen kommt das noch ein bisschen hoch. Da aber die Opfer nicht aus Gladbeck stammten, sie ja auch nicht hier getötet wurden und die Hinterbliebenen nicht hier leben, hat das mit unserer Stadt nicht mehr viel zu tun. Das Geiseldrama von Gladbeck steht heute eher für die zum Glück einzigartige mediale Ausschlachtung eines solchen Verbrechens und die Selbstdarstellung der Täter. Die Bilder der Geisel Silke Bischof werden die Erinnerung daran auch immer wach halten.“

Marc Sauer, Vorsitzender des Vereins „Miteinander leben“ in Mölln: „Der Anschlag hat Mölln aus dem Dornröschenschlaf geholt. Hier wohnen bürgerlich-konservative Menschen, die der Meinung sind,, dass hier alles schön und ordentlich ist und dass hier nichts Schlimmes passiert. Es hat Jahre gedauert, bis sich Mölln zu der Tat bekannt hat. Man hat den Rechtsextremismus ignoriert. Unser Verein wurde 1992 gegründet, damit sich das ändert. Wir haben ein Begegnungszentrum gegründet und arbeiten viel in den Schulen. Bis Ende der 90er Jahre war rechtsextremistisch nichts mehr los in Mölln. Das hast sich verändert: Es gibt immer mehr Neonazis. Der Faktor Zeit spielt denen in die Karten: Viele der Rechten sind 16 oder 17 Jahre alt – so jung, dass sie die Tat von 1992 gar nicht mehr kennen. Letztens wollten sie einen Fackelzug für Horst Wessels durch die Innenstadt machen. Das haben wir mit einer Gegen-Demo verhindert. Die Stadt macht oft Umfragen in ganz Deutschland: Was verbinden Sie mit Mölln? Das Ergebnis: Für die meisten sind wir die Heimat von Till Eulenspiegel – und der Orts des Brandanschlags. Mölln kommt von diesem Image einfach nicht mehr los.“

Tina Angerer, Volker ter Haseborg, Daniel Kummetz

- Themen: