RKI-Namenspatron: "Robert Koch hat Versuche mit Menschen gemacht"

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie vergeht kein Tag, an dem nicht vom Robert Koch-Institut (RKI) die Rede ist. Gleichzeitig werden Stimmen laut - etwa die des Historikers Jürgen Zimmerer -, die fordern, man müsse die Leitforschungseinrichtung der Bundesregierung umbenennen. Hintergrund sind die hochumstrittenen medizinischen Experimente Kochs bei der Erforschung der Schlafkrankheit in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, vor allem auf dem Gebiet des heutigen Tansania.

Ein AZ-Gespräch über die dunkle Seite des berühmten Mikrobiologen, der 1905 für die Entdeckung des Tuberkulose-Bakteriums mit dem Nobelpreis geehrt wurde und am 27. Mai 1910 im Alter von 66 Jahren starb.

AZ: Herr Lichtwarck-Aschoff, Sie haben gerade einen Roman vorgelegt, der sich mit Robert Kochs Zeit in Deutsch-Ostafrika beschäftigt. Sind Sie auch der Meinung, das RKI sollte umbenannt werden?

MICHAEL LICHTWARCK-ASCHOFF: Ich bin da zwiegespalten. Mir geht es vor allem darum, dass klar wird, was Robert Koch in Ostafrika getrieben hat und dass sein Tun als das Verbrechen gekennzeichnet wird, welches es war. Ich halte nichts davon, Dinge aus dem Weg zu schaffen und dann zu glauben, man habe die Vergangenheit damit schon bewältigt. Eine Namensänderung, die wirklich einen Schlussstrich darstellt, kann nur das Ende eines langen Aufklärungsprozesses sein.

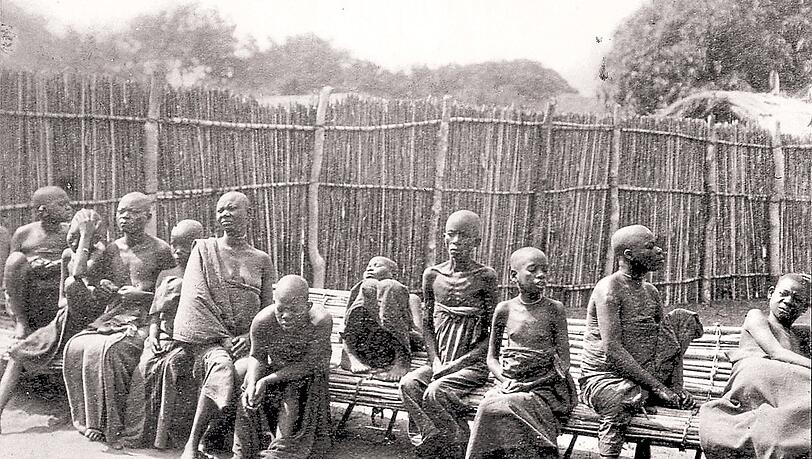

Koch hat in Ostafrika Menschen-Experimente zur Erforschung der Schlafkrankheit durchgeführt, die Infizierten waren dabei in speziellen Lagern untergebracht.

Ja, wobei es mir im Buch weniger um die Lager geht. Wenn neue Erreger auftauchen, ist Quarantäne manchmal eine unvermeidliche Maßnahme - und gleichzeitig ein Anzeichen dafür, dass die Medizin nicht vorwärts gekommen ist. Mir geht es vielmehr darum zu zeigen, dass er in der Kolonie massenhaft Menschen-Versuche gemacht hat, die in Deutschland verboten gewesen wären.

"Robert Koch hat - wissentlich oder unwissentlich - gesunde Menschen infiziert"

Können Sie das bitte konkretisieren?

Vorausgegangen war ein großer Skandal um Albert Neisser, einen der Entdecker der Gonorrhoe-Erreger. Der forschte auch auf dem Gebiet der Syphilis und hat Versuche mit Frauen gemacht, die er als Prostituierte einstufte, und denen er Serum spritzte, das er von Syphiliskranken gewonnen hatte. Letztlich hat er - wissentlich oder unwissentlich - gesunde Menschen infiziert. Daraufhin erließ der preußische Kulturminister im Jahr 1900 "Dienstvorschriften" für Menschen-Versuche, die in der Folge für alle preußischen Kliniken galten. In ihnen war geregelt, dass rein wissenschaftliche Experimente nicht an minderjährigen oder nicht voll geschäftsfähigen Personen durchgeführt werden dürfen. Und trotzdem hat Robert Koch in Ostafrika genau solche Experimente durchgeführt - obwohl er zudem wusste, dass das Mittel, das er dabei einsetzte, schwerste Nebenwirkungen hervorruft.

"Die Behandlung tat wahnsinnig weh, viele sind erblindet"

Sie sprechen von dem arsenhaltigen Medikament Atoxyl, das die Patienten zwar nicht heilte - auch dann nicht, wenn sie eine vielfach höhere Dosis als die im Kaiserreich erlaubte erhielten -, sondern maximal dazu führte, dass sie die Krankheit nicht weitergaben.

Genau. Koch hat Versuche mit einem Mittel gemacht, von dem er wissen musste, dass es gefährlich, sehr nebenwirkungsreich und von fraglicher Qualität ist. Die Behandlung tat wahnsinnig weh, viele Patienten sind erblindet, womöglich hat Atoxyl auch den Tod einer ganzen Reihe von Menschen verschuldet. Und nicht nur dieses Mittel, sondern auch die Art der Versuche wären in Deutschland verboten gewesen, weil die Menschen in Ostafrika gar nicht einwilligungsfähig waren.

In der heutigen Debatte wird Robert Koch vorgeworfen, er hätte sich instrumentalisieren lassen, um einerseits die Arbeitskraft der afrikanischen Bevölkerung in den Kolonien zu erhalten, und andererseits ein "gesundes" Umfeld für die deutschen Kolonialisten zu schaffen. Wie beurteilen Sie das?

Man muss dabei eines sehen: Koch steht heute auf einem Sockel, auf dem er zu seiner Zeit nicht immer stand. Einige Jahre vor seinen Afrika-Expeditionen hatte er ein "Heilmittel" auf den Markt gebracht, das er Tuberkulin nannte und mit dem ein schwunghaftes Geschäft getrieben wurde. Schließlich wütete die Tuberkulose Anfang des vergangenen Jahrhunderts ganz furchtbar. Deshalb wurden ganze Kaffee-Häuser umgewidmet, in denen man dann Tuberkulin beziehen konnte. Dann stellte sich jedoch heraus - sein Lehrer und späterer Kontrahent Rudolf von Virchow hatte da einen großen Anteil daran - , dass dieses Mittel nichts nützte, sondern schadete; und dass Koch gar nicht wusste, was er da eigentlich spritzte. Er kannte den Inhalt überhaupt nicht - ein Mordsskandal!

Kolonie als Ausweg vor wissenschaftlicher Perspektivlosigkeit

Wie ging es weiter?

Koch hatte also diesen Skandal hinter sich und zudem das Gefühl, dass er auf seinem Gebiet wissenschaftlich nichts mehr reißen konnte - aufgrund der großen Konkurrenz. Zudem war er reiselustig. Insofern schien ihm die Kolonie ein Ausweg aus seiner ganz persönlichen Situation. Außerdem hatte er engste Beziehungen zum Militär, war General à la suite, also General ehrenhalber. Vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass er sich benutzen ließ. Er sah vielmehr eine Chance für sich.

Koch empfahl die "Konzentrierung der Kranken in Lagern, um das Land von ihnen zu säubern (...). Sodann eine Reinigung des geleerten Landes" durch Trockenlegung der Sümpfe, Brandrodung und Ähnliches. Er selbst hat das aber doch gar nicht getan.

Nun ja, Folgendes ist geschehen: Er benutzt in den von Ihnen zitierten Berichten den Begriff "concentration camp", den er bei den Engländern im damaligen Rhodesien kennen gelernt hatte. Dort wurden Menschen isoliert, indem man sie unter ganz primitiven Bedingungen gefangen hielt. Als Koch nach Ostafrika kam, machte er im englischen Teil, auf den sogenannten Sese-Inseln im Victoria-See, länger Station. Dort stand er jedoch unter Beobachtung der Briten, konnte also keinesfalls schalten und walten, wie er es vielleicht gerne gemacht hätte. Seine Mitarbeiter haben allerdings unter dem Begriff "Schutzlager" an anderen Stellen zum Teil ziemlich drastische Einrichtungen betrieben.

Annäherung an die Einheimischen darf nicht über eigentliches Problem hinwegtäuschen

Manche Historiker beschreiben Robert Koch als durchaus interessiert an der einheimischen Bevölkerung.

Ich weiß. Der Medizinhistoriker Christoph Gradmann - wahrscheinlich einer der besten Kenner der Ereignisse - schildert, dass Robert Koch in seinem Lager auf den Sese-Inseln sehr menschlich gewesen sei und sogar Kisuaheli lernen wollte, um sich mit den Eingeborenen zu verständigen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass jemand darüber schreibt, wie diese Lager einzurichten sind und dass er es sich zurechnen lassen muss, wenn das, was er schreibt, von anderen umgesetzt wird. Er war die führende Person in dieser Schlafkrankheits-Kampagne, und es war klar: Wenn er das so sagt, wird es so gemacht. Das hätte er berücksichtigen müssen.

Sie sind ganz offensichtlich kein Fan von Robert Koch. Warum haben Sie dennoch ein Buch über ihn geschrieben?

Nein, weiß Gott nicht! Aber ich habe fast 40 Jahre auf Intensivstationen gearbeitet, und miterlebt, dass wir zunehmend multiresistente Keime haben, die auf immer weniger Antibiotika reagieren. Ich hatte zunehmend den Eindruck, dass die Koch'sche Haltung - wir Menschen sind ein Gefäß, das sauber gehalten werden muss, und wenn da etwas reinkommt, muss es rausgesäubert werden - uns nicht recht weiterbringt. Warum hat der Mensch im Darm Bakterien? War das ein Unfall der Evolution? Diese Denke wird seit etwa einem Jahrzehnt zunehmend in Frage gestellt und das hat mich bewegt. Haben wir uns denn nicht gemeinsam entwickelt - Menschen, Bakterien und Viren? Und wenn man das weiterspinnt, kommt man eigentlich automatisch zu Koch.

Robert Koch und Mary Mallon hätten sich begegnen können

Oder auch zu Mary Mallon, deren Weg Robert Koch in Ihrem Buch kreuzt, auch wenn es diese Beinahe-Begegnung nie gegeben hat.

Ja, ihr Schicksal ist die Weiterführung dieses Problems. Mary Mallon war eine irische Einwanderin in New York, die insgesamt 26 Jahre in Quarantäne gehalten wurde, und dort auch gestorben ist. Sie hatte Typhus und einen systemrelevanten Beruf, wie wir heute sagen würden: Sie war Köchin. Viele Typhusfälle in New York gingen damals von gesunden Trägern aus, also von Menschen, die infiziert waren, ohne sich selbst krank zu fühlen - wie Mary Mallon. Dass man sie zunächst in Quarantäne gesteckt hat, war eigentlich normal. Aber dass man aus ihr eine Propaganda-Figur gemacht hat, an der man demonstrieren wollte, wie gefährlich das alles ist, war skandalös - zumal am Ende völlig unklar war, ob sie noch Typhus-Bakterien in sich trägt. Trotzdem wurde sie als Köchin dargestellt, die anstatt Eiern Totenköpfe in eine Pfanne schlägt. Mary Mallon hat gegen ihre zwangsweise Unterbringung prozessiert. Ziemlich zu Beginn des Verfahrens war Robert Koch in den USA, insofern hätten sie sich also tatsächlich begegnen können. Interessant an Mary Mallon ist übrigens noch etwas anderes.

"Das Vokabular liest sich wie ein Handbuch der Schutztruppen"

Was denn?

Robert Koch handelte wie ein klassischer Rassist seiner Zeit: Wer in Ostafrika lebte, stand in seinen Augen hierarchisch unter ihm und damit automatisch zur Verfügung. Bei Mary Mallon wendete sich dieser Rassismus in der Medizin zum ersten Mal gegen Menschen der eigenen Hautfarbe.

Noch einmal zurück zu Robert Koch und Ostafrika. Bis heute ist in der Bakteriologie etwa von "Kolonien" und "Besiedelung" die Rede. Wäre es nicht an der Zeit für ein weniger belastetes Vokabular?

Absolut! Das ist auch einer der Gründe, die mich zu diesem Buch geführt haben: Der Wortschatz der Bakteriologie liest sich immer noch wie ein Handbuch der Schutztruppen, als hätte es ein Artilleriegeneral geschrieben. Das beginnt beim Begriff des "Erregers", bei dem Dinge wie Aufstand, Hinterhalt, Anzetteln mitschwingen, geht über die "Bakterienkolonien" bis hin zur "Invasion". Diese Sprache prägt das Denken und den Charakter der Medizin - bis heute. Dieses Vokabular zu überarbeiten wäre erst einmal wichtiger, als das Robert-Koch-Institut umzubenennen.

"Robert Kochs Affe - Der grandiose Irrtum des berühmten Seuchenarztes" von Michael Lichtwarck-Aschoff ist bei Hirzel erschienen und kostet 24 Euro.