Harald Lesch im Interview: Warum wird die Wissenschaft von vielen angezweifelt?

München - Harald Lesch (60) ist Professor für Physik an der LMU und lehrt zudem an der Hochschule für Philosophie. Außerdem moderiert der gebürtige Gießener mehrere Fernsehsendungen ("Leschs Kosmos") und ist Autor zahlreicher Bücher.

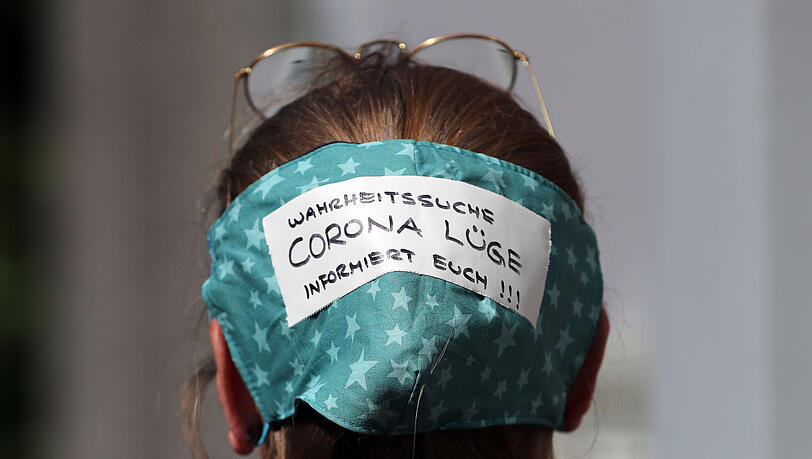

Nicht erst seit Beginn der Pandemie zeigt sich: Wissenschaftliche Erkenntnisse sind für einen Teil der Bevölkerung keine allgemeingültige Begründung für politische Entscheidungen. Wie viel Glaubwürdigkeit genießt Forschung heute noch? Die AZ hat mit Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch gesprochen.

Lesch: In der Wissenschaft gibt es ein Bundestrainer-Phänomen

AZ: Herr Lesch, Sie sind in erster Linie Forscher. Ist es in diesen Zeiten eine Freude, Wissenschaftler zu sein?

HARALD LESCH: Das kommt darauf an, mit was Sie sich beschäftigen. Wenn Sie sich mit dem Urknall, Elementarteilchenphysik oder der Baukunst der Babylonier beschäftigen, werden Sie wenig Widerstand erfahren. Wenn Sie sich aber zum Beispiel mit Klimawandel beschäftigen oder mit Virologie, werden Sie sofort Leute finden, die Ihnen vor allem über das Internet alles Mögliche an den Kopf werfen: Sie seien Teil einer Verschwörung, wollten die Welt manipulieren und so weiter. Ich nenne es das Bundestrainer-Phänomen: Es gibt ja auch 60 bis 80 Millionen Bundestrainer, die alles besser können als Joachim Löw. Und so gibt es auch 80 Millionen Virologen und auch ein paar Hunderttausend Klimaspezialisten, die zwar wissenschaftlich noch nie was mit Klima zu tun gehabt haben, aber trotzdem wissen, dass diese Wissenschaftler, die da erzählen, die Welt würde durch uns gefährdet, im Unrecht sind.

Lesch: "Wenn es um Tatsachen geht, sind wir sehr empfindlich geworden"

Ähnlich sieht es mit den Erkenntnissen zu Corona aus, zumindest in Teilen der Bevölkerung. Würden Sie gerade gerne mit einem Virologen wie zum Beispiel Christian Drosten, der ja sehr in die Öffentlichkeit gerückt ist, tauschen?

Nein, auf keinen Fall. Es ist ziemlich heftig, wie diese Wissenschaftler angefeindet werden. Zumal sie ja gar keine Erfahrung darin haben, wie hart und gnadenlos die Öffentlichkeit mit ihnen umspringen kann. Was man daran merkt, ist: Wir haben wenig Erfahrung darin, dass Wissenschaft direkt in unser Leben eindringt und auch darin, wie wir mit den Ergebnissen umgehen.

Wie äußert sich das?

Wir sind es gewohnt, zu argumentieren und zu interpretieren, es wird verhandelt. Und jetzt kommt da auf einmal jemand und sagt: Nein, so ist das. Fertig. Das hat so etwas Dogmatisches, das sind wir nicht mehr gewohnt. Wenn es um Tatsachen geht, sind wir doch sehr empfindlich geworden. Wir wollen das nicht hören, ein bisschen so wie die Diagnose bei einer schweren Krankheit.

Lesch: "Die Wissenschaft ist sich in verschiedenen Dingen sehr, sehr einig"

Skeptiker würden jetzt entgegnen: Forscher sind sich doch sowieso nie einig, es gibt immer mehrere Meinungen. Stimmt das?

Die Wissenschaft ist sich in verschiedenen Dingen sehr, sehr einig. Kaum jemand wird zum Beispiel mehr bestreiten, dass die Materie aus Atomen besteht. Oder elektrischer Strom, die Digitalisierung, das sind alles Ausflüsse von dem, was wir verstanden haben über den Aufbau der Welt. Einige Menschen sagen, es könne ja wohl nicht sein, dass wir Menschen durch den Eintrag von Gasen die Zusammensetzung der Atmosphäre so verändert haben, dass es zur globalen Erwärmung kommt. Sie begründen das mit: Das können die Wissenschaftler doch gar nicht so genau wissen. Doch, können wir! Alle, die schon einmal bei einem Augenarzt gewesen sind und sich mit einem Laser haben operieren lassen, wissen, wie genau wir inzwischen Dinge bearbeiten können. Auf der einen Seite nehmen wir also alles, was uns gut nutzt vonseiten der Wissenschaft gerne auf. Und auf der anderen Seite behaupten Verschwörungstheoretiker, die Wissenschaft wisse ja nicht, wie die Welt funktioniert. Hört auf damit!

Was steckt hinter dieser Ablehnung von Wissenschaft?

Es ist schwierig, darauf eine Antwort zu formulieren. Es gibt psychologischen Gründe, weshalb Leute mit wissenschaftlichen Ergebnissen nicht so umgehen können, wie sie es sollten. Zum einen wird damit ihr Weltbild hinterfragt. Und wenn das Weltbild erschüttert wird, dann ist man verunsichert. Und es gibt mehrere Wege, da rauszukommen - einer davon ist Abwehr: Das kann nicht sein, das gibt es nicht! Zudem ist es ja kein Zufall, dass zum Beispiel bei Fridays for Future viele junge Frauen dabei sind und bei den Klimaskeptikern viele alte Männer. Das zeigt ja schon, dass die einen Angst haben, wie ihre Zukunft aussieht, und die anderen davon betroffen sind, dass man ihnen vorwirft, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, dass ihre Lebensleistung angegriffen wird. Die Leute fühlen sich persönlich angegriffen, wenn man über das Klima spricht.

Wieso fällt es uns so schwer, wissenschaftliche Ratschläge - sei es in Sachen Klima oder Corona - umzusetzen?

Wir müssen unser Verhalten ändern, aber Verhaltensänderungen sind nicht sehr angesagt. Wenn die Menschen zum Arzt gehen, dann wollen sie auch nicht, dass er ihnen so etwas sagt wie: Sie müssen abnehmen, mehr Sport treiben, sie sollten sich weniger aufregen. Nein, sie wollen Medikamente, damit sie ihren Lebensstil nicht verändern müssen. Lebensstilveränderungen sind immer sehr herausfordernd, siehe Corona. Dabei haben viele Virologen in den letzten 20 Jahren immer wieder davon gesprochen, die nächste Pandemie stehe kurz bevor. Und erst jetzt fangen wir endlich mit dem Vorsorgegedanken im Gesundheitswesen an, sprechen nicht mehr von Krankenhaus-Schließungen, beginnen Vorratshaltung. Es ist wichtig, dass wir von diesen "Just-in-time"-Konzepten wegkommen.

Lesch: "Der Klimawandel ist ein Meteoriteneinschlag in Zeitlupe"

Bei Corona scheint uns das besser zu gelingen als beim Klimawandel. Warum?

Der Klimawandel ist natürlich eine ganz andere Herausforderung über eine viel größere zeitliche Dimension. Es gibt ja den schönen Satz: Der Klimawandel ist ein Meteoriteneinschlag in Zeitlupe. Das, was wir erleben, sind Schäden, die durch einen Meteoriteneinschlag entstehen, aber bei uns wird das sehr lange dauern. Dennoch führt der Klimawandel bereits zu Veränderungen, die wir deutlich spüren. Die Wälder brennen, der November war unglaublich trocken. Es gibt Orte in Deutschland, da sind nur drei oder vier Prozent des Regens gefallen, der normalerweise fällt. Das sind alles Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen und die uns ganz deutlich sagen: Die Zukunft wird anders als die Vergangenheit.

Lesch erklärt: Darum tun sich viele mit Wissenschaft so schwer

Sie selbst tragen in Funk und Fernsehen Wissenschaft in die Öffentlichkeit. Müssten Forschungserkenntnisse noch mehr in die breite Masse getragen werden?

Am Thema Corona kann man ja ziemlich deutlich sehen: Wir haben ja alle Informationen. Und wir haben sogar sehr viele, vielleicht zu viele. Ich glaube, dass es heute vor allem darauf ankommt, glaubwürdige Persönlichkeiten zu haben, die in der Lage sind, der Öffentlichkeit die Quintessenz über die wissenschaftlichen Entwicklungen darzustellen. Vielleicht sollte man dafür seitens der Wissenschaft ein bisschen mehr Zeit aufwenden, den Tatbestand auf verschiedene Arten und Weisen präsentieren. Und auch mal den Druck rausnehmen, sich mal einen Kalauer dazwischen leisten - das mache ich natürlich gnadenlos! Denn machen wir uns nichts vor: Wissenschaft ist eine sehr abstrakte Angelegenheit. Und es ist für viele Leute ein richtiges Problem, sich dieser Strenge des wissenschaftlichen Denkens zu stellen und zu sagen: Ok, ich höre da jetzt mal hin und versuche das zu verstehen, bevor ich gleich wieder daran rumnörgele oder eine eigene Meinung bilde. Wissenschaft ist keine Textinterpretation, hier geht es nicht darum, ob ich das Gesagte nun schön finde oder nicht. Manchmal muss man einfach nur sagen: Aha, so ist das also. Und dann daraus die Konsequenz ziehen.

Harald Lesch: "Wissenschaftler sind auch nur Menschen"

So sollte es ja auch die Politik tun: entscheiden auf Basis wissenschaftlichen Rats.

Ja, und das ist auch wichtig. Grundsätzlich ist die Aufgabe der Wissenschaft ja erst mal, festzustellen: Was ist der Fall? Aber wenn wirklich wissenschaftlicher Rat von der Politik gesucht wird, dann sollte der auch gegeben werden. Ich glaube, aus dieser Verantwortung kommen wir nicht raus. Die Gesellschaft finanziert ja die Universitäten und Forschungsinstitute, dann hat sie auch ein Recht darauf, zu erfahren, wie wir zu dem stehen, was wir herausgefunden haben. Halten wir das für gefährlich? Wo sehen wir die Risiken? Und so weiter.

Müssen Wissenschaftler die neuen Popstars werden, um akzeptierter zu sein?

Ich glaube, Popstars werden wir nie werden. Aber es wäre schon gut, wenn die Bevölkerung der Meinung ist, das sind unsere Mädels und Jungs, die versuchen aus dem Reich des Unbekannten etwas zu entdecken und dann kommen sie zurück und erzählen es uns. Es muss eigentlich viel klarer werden: Wissenschaftler sind auch nur Menschen.

Menschen, die irren?

Natürlich. Aber weil wir dann unsere Hypothesen durch Experimente überprüfen und uns nicht einfach Meinungen bilden, wissen wir das, was dem standhält, auch wirklich. Und zwar richtig gut, nicht nur so ein bisschen.

Harald Lesch hält am Donnerstag um 19 Uhr einen Online-Vortrag mit Live-Chat: "Wir irren uns empor - Die Rolle der Wissenschaft für den Klimaschutz". Er ist Teil des Münchner Klimaherbsts 2020 der Münchner Volkshochschule (MVHS). Anmeldung für den Livestream bis 12 Uhr über die MVHS, Kursnummer L311106, unter 089 48006-6239 oder www.mvhs.de (kostenlos)