Emily Ruete: Sansibars vergessene Prinzessin

Stone Town - Die Gassen von Stone Town sind verwinkelt wie ein Labyrinth. An Straßenständen werden Orangen gepresst und Bananen gestapelt, an allen Ecken rufen Händler auf Swahili "Karibu!" (Willkommen) und deuten auf ihre Waren.

Taschen, Tücher, Tierbilder. Alles bunt, alles wild gemustert. Dieses Gewusel gehört zu Sansibars Hauptstadt dazu wie die prachtvollen Holztüren mit Ornamenten, Blumen und Schnörkeln. Jede einzelne sieht so geheimnisvoll aus, als verberge sich dahinter der Eingang zu einem Märchen.

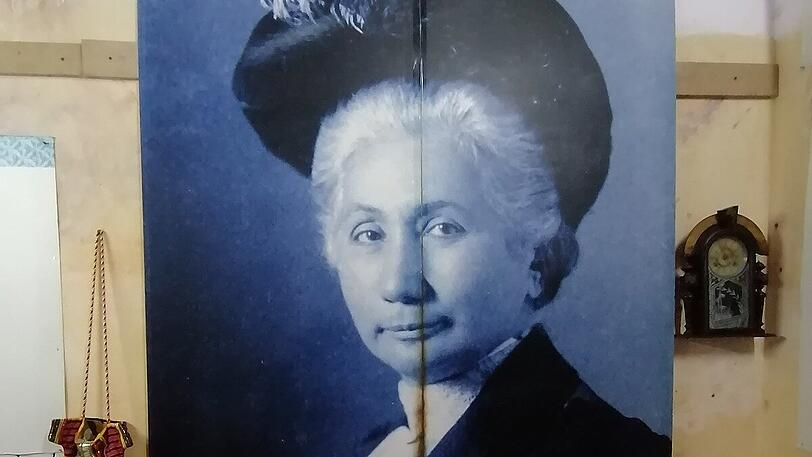

Hinter einer von ihnen, neben dem Hotel Emerson on Hurumzi, liegt tatsächlich eine fast vergessene Welt. Die von Emily Ruete (1844 bis 1924). Auf Sansibar kennt man sie eher unter einem anderen Namen: Sayyida Salme, Prinzessin von Oman und Sansibar.

Museumsleiter Said Nassor: Salme ist sein Lieblingsthema

Die schwere Tür öffnet sich und der Besucher schlüpft in eine ruhige Oase, fernab des Trubels auf der Straße. "Willkommen im kleinsten Museum der Welt", begrüßt Said Nassor seine Gäste. Der Raum ist tatsächlich nicht viel größer als eine sehr kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. "Im Geiste ist es aber groß", fügt er an.

Der Museumsleiter ist euphorisch, als enthülle er gleich eine geheime Schatzkammer. Das ist die Sammlung aus Erinnerungsstücken an Prinzessin Salme wie Kleidung, Fotografien und Schreibutensilien für ihn auch. Seine Augen glänzen. Teilweise hat er Originalstücke, teils Kopien. Weil er mit Salmes Nachkommen in Verbindung steht, hat er auch von ihnen einige Ausstellungsstücke bekommen.

Nassor nimmt sich zweieinhalb Stunden für die private Führung Zeit. Salme ist sein Lieblingsthema, warum eigentlich? "Sie ist die Prinzessin, die die Tradition gebrochen hat und zugleich die einzige Sansibarin, die zwei Bücher veröffentlicht hat."

Salme flüchtet aus dem Sultanat und wird Emily Ruete

All das hat untrennbar mit Deutschland zu tun. Salme flüchtet als junge Frau aus dem Sultanat, weil sie sich in einen Hamburger Kaufmann verliebt. 1866 kehrt sie ihrer Heimat den Rücken. "Sie hat sich dann von der arabischen Prinzessin in eine 'German Hausfrau' verwandelt", sagt Nassor.

Er spricht von ihr so vertraut, als wäre es eine alte Bekannte, mit der er schon bei Chai und Chapati (schaut aus wie kleine Pfannkuchen) geplaudert hat. Ihre Geschichte spielt in Sansibars dunkelstem Kapitel, der Zeit des Sklavenhandels.

Der Sultan von Oman, Sejjid Said, herrscht im 19. Jahrhundert auch über Sansibar, das heute zu Tansania gehört. Er hat drei Ehefrauen – und 75 Konkubinen. "I prefer the German word Nebenfrau", schiebt Nassor dazwischen.

Museumsleiter Said Nassor: Einst Lehrer in Garmisch

Immer wieder streut er deutsche Wörter wie "Putsch" oder "Verwaltungsamt" ein. Hat er sich das alles bei der Recherche zur Prinzessin angelesen? Nicht ganz. "Ich habe fünf Jahre als Lehrer in Garmisch-Partenkirchen gearbeitet."

Aber zurück zu den Nebenfrauen: Darunter ist auch Salmes Mutter Dschilsidan, eine kaukasische Sklavin. Die Verbindung zum Sultan bringt der Mutter die Freiheit und Reichtum in Form von Plantagen. Ihre 1844 geborene Tochter Salme wird zur Prinzessin.

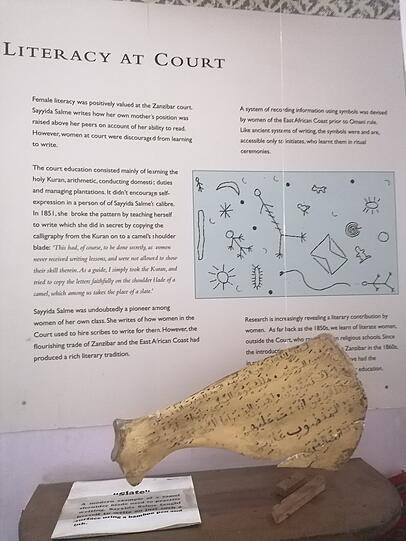

Salmes Halbbrüder heißen Bargasch und Madschid – Letzterer wird nach dem Tod des Vaters dessen Nachfolger. Salme wächst im Palast auf, paradiesisch zwischen Kokospalmen und Mangobäumen, wie sie in ihrem Buch "Erinnerungen einer arabischen Prinzessin" schreibt. Sie lernt reiten, fechten und schießen – doch schon früh strebt ihr Geist nach Bildung: Sie bringt sich selbst Lesen und Schreiben bei, was damals für arabische Frauen nicht vorgesehen war. Sie tut es trotzdem, heimlich.

Prinzessin Salme: In Intrigen verwickelt

Nassor deutet auf ein vergoldetes Stück, das im ersten Moment an die Form eines Fisches erinnert. "Das ist eine Kamelschulter. Darauf wurde wie auf einer Tafel das Schreiben geübt", erklärt er. "Salme hat keine Waffen benötigt, sondern Stift und Wörter."

Durchwegs friedlich verläuft ihr Leben allerdings nicht. Sie wird in Intrigen und einen Putsch zwischen ihren Brüdern verwickelt. Über diese Zeit schreibt sie später: "Ich, das jüngste weibliche Mitglied der Verschwörung, wurde wegen meiner Schreibkunst gleichsam zum Generalsekretär des Bundes."

Doch die geplante Revolution scheitert, der Bruch mit Bargasch heilt nie mehr. Sie wird gemieden und zieht in der Folge in ein Landhaus in Bububu, von dessen Dachterrasse sie zum Nachbarn sehen kann.

Prinzessin Salme: Auch Deutschland kein Ort der Glückseligkeit

Es ist Kaufmann Heinrich Ruete aus Hamburg, der für Hansing und Co. in Sansibar arbeitet und mit Muscheln als Währung für Westafrika handelt, schildert Nassor. "Sie beobachtet auf der Terrasse zum Beispiel, welche deutschen Speisen bei ihm serviert wurden."

Der Fremde und die Prinzessin – es ist schnell Liebe. Diese Gefühle jedoch, noch dazu zu einem Christen – das kann der Palast damals nicht akzeptieren. Heimlich plant Salme mit einer Helferin die Flucht nach Deutschland.

Zu diesem Zeitpunkt ist sie schon im vierten Monat schwanger. Ihr erstes gemeinsames Kind stirbt auf der Reise. Zum Ort der Glückseligkeit wird Deutschland für sie nicht. Das Paar bekommt zügig noch drei Kinder – Antonie, Rudolph und Rosalie. Doch nach nur drei Jahren Ehe verunglückt Heinrich. Tragisch und tödlich. Salme wird nie wieder heiraten, bleibt aber in Deutschland, wechselt mehrmals den Wohnort.

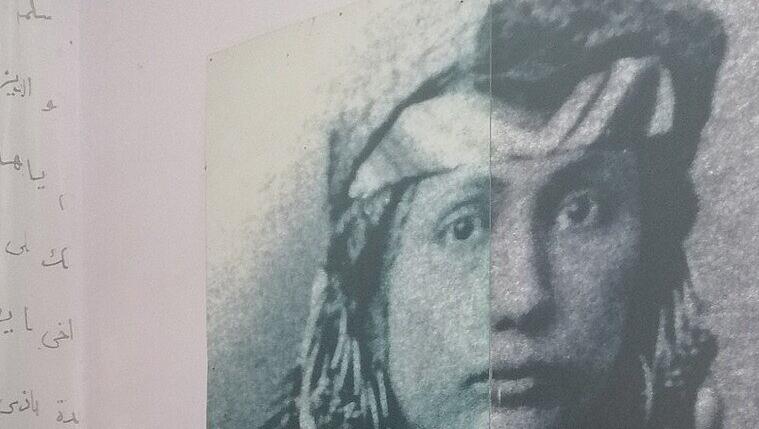

Sie gibt Swahili-Kurse, schreibt zwei Bücher. Sie kann mittlerweile so gut Deutsch, dass sie in dieser Sprache publiziert. Finanzielle oder erbrechtliche Ansprüche in Sansibar hat sie durch ihre Heirat und die Taufe verloren. Briefe und Fotos, die sie an ihre Familie in Ostafrika schickt, werden zurückgewiesen.

"In Deutschland wird der Kopf gebildet, aber nicht das Herz"

Nach 19 Jahren kehrt sie 1885 mit einem deutschen Geschwader für einen Besuch auf die Gewürzinsel zurück. Darüber schreibt sie im Nachhinein: "Abgesehen von den Gefühlen, welche mich seit dem Wiedersehen meiner Heimat bestürmt hatten, machte doch der Umstand, dass ich jetzt am hellen Tag von den Herren begleitet auf der Straße ging, was ich früher nur verschleiert und in der Nacht tun durfte, einen besonders eigentümlichen Eindruck auf mich."

Und: "In Sansibar wurde mir seit vielen Jahren zum ersten Male wieder recht klar bewusst, welche Wandlungen ich im Laufe der Zeit durchzumachen gehabt hatte."

Auch wenn Deutschland ihr bis zu ihrem Tod am 29. Februar 1924 zur neuen Heimat wurde, bewertete sie hier nicht alles gut. Die Bildung zum Beispiel. Nassor erzählt: "Sie fand zum Beispiel: In Deutschland wird der Kopf gebildet, aber nicht das Herz."

Er lächelt, fasziniert von ihrem kritischen Geist. Nach dem Besuch seines Museums, das er ehrenamtlich betreibt, will man nicht mehr nach draußen in die unbarmherzige Hitze Sansibars, sondern am liebsten eine Zeitreise machen und mit Prinzessin Salme Chai und Chapati genießen. Und fragen, wie sie die heutige Herzensbildung in Zeiten verrohter Sprache und oft fehlender Empathie sieht.

____________________________________________________

Emily Ruetes Bücher heißen: "Memoiren einer arabischen Prinzessin" und "Briefe nach der Heimat".

- Themen:

- Ehe