Zu Besuch in Münchens KZ-Bunker: Codename "Walnuß"

Allach - "Am Boden waren Gleise", sagt Nick Hope (94) - und schaut auf den grauen Beton. Der weißhaarige Herr trägt Hörgerät - und den Hut, den er als junger Mann in München gekauft hat.

Im Allacher BMW-Bunker von 1943 spricht der betagte Kalifornier plötzlich Deutsch: "Es ist, als wäre alles gestern passiert". Nick Hope meint damit seine Jugend - als KZ-Häftling beim Bau des BMW-Bunkers an der Dachauer Straße.

Der Mann ist hier drin der erste Zeitzeuge überhaupt. Mit seinem Freund, dem Stadtteilhistoriker Klaus Mai, tastet er sich tiefer in die massive Bunkerhalle hinein. Der größte Bunker der Stadt ist ein Beton-Monster: 17 Meter hoch, 160 Meter lang, mit 3,50 Meter starken Wänden. Der Bau liegt an der Dachauer Straße, verborgen vor den Blicken der meisten Münchner.

Nicht zum Schutz von Menschen, sondern zum Schutz der Rüstungsproduktion hat BMW den riesigen Klotz ab 1943 von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen bauen lassen. Das Projekt hatte den Codenamen "Walnuß" (im Deutsch vor der Rechtschreibreform).

"Zwölf Stunden am Tag habe ich Zement-Säcke geschleppt"

Nick war damals Kriegsverschleppter aus der Ukraine. Als Häftling war er im Konzentrationslager Dachau-Allach in Ludwigsfeld interniert - gleich auf der anderen Seite der Dachauer Straße, wo heute die Wohnsiedlung Ludwigsfeld steht.

26 Monate Zwangsarbeit hat er in München durchgehalten: "Zwölf Stunden am Tag habe ich Säcke mit Zement geschleppt." Er war Teil eines Trupps von 800 bis 1.000 Häftlingen, die Beton gemischt und schubkarrenweise gegossen haben.

"Für den Bunkerbau waren überwiegend Juden eingeteilt", weiß Stadtteilhistoriker Klaus Mai. "Viele starben. Die wogen nur 40 Kilo und brachen einfach zusammen."

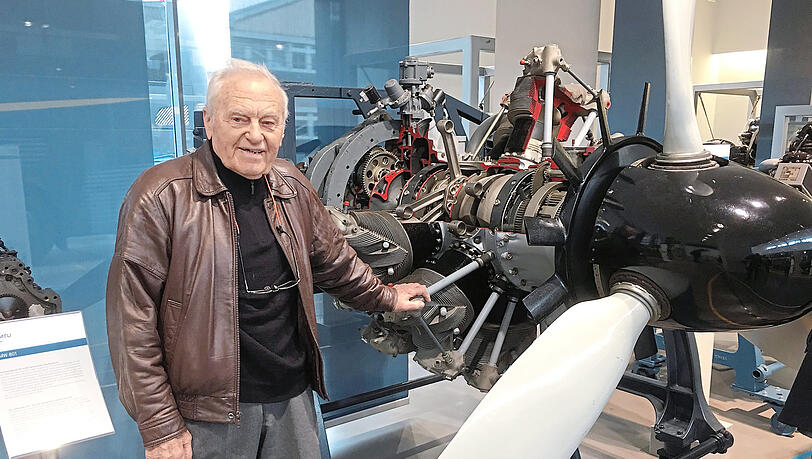

Später wird Nick für die Montage am Flugzeugmotor angelernt. Er schraubt den legendären BMW 801 für die Jagdflieger zusammen. Die Mine des Seniors hellt sich auf, als er "seinen" Motor im MTU-Museum wieder besehen und befühlen kann. Dabei fällt ihm seine Strafe wegen Sabotage ein: "Eine Schraube war schief. Der Kapo hat mich geschimpft. Es gab 25 Stockhiebe."

Der robuste BMW-Flugmotor 801 war für das Dritte Reich kriegswichtig. Nachdem ein Luftangriff im März 1943 das BMW-Werk in Milbertshofen lahmgelegt hatte, verlagerte man die Motoren-Fabrikation an die Dachauer Straße - und beschloss, sie mit einem Mega-Bunker zu ummanteln.

Ständiges Sterben war im Krieg auf diesem Gelände Alltag

"Das ist ein mörderischer Bau. Er steht für das frühere Firmen-KZ von BMW, in dem insgesamt 14.000 Häftlinge arbeiten mussten", belegt Stadtteilhistoriker Klaus Mai mit seiner Forschung. Warum wissen die Münchner aber nichts über ihren größten Bunker? "Er lag im Sperrgebiet, in einem Wäldchen. Deshalb war er von der Dachauer Straße aus nicht zu sehen. Heute wird er von den Hallen der Firma MTU verdeckt", sagt Klaus Mai.

Außen grau und abweisend, innen getünchte Wände, hohe Metalltüren, Neonlicht - der Münchner Mega-Bunker ist nicht öffentlich zugänglich. Denn er liegt auf dem Gelände der Rüstungsfirma MTU Aero Engines, dem Nachfolger von BMW am Standort. An der Dachauer Straße 665 produziert das Unternehmen Turbinen für die zivile und militärische Luftfahrt, wie die Triebwerke für den Eurofighter, vormals schon für den Tornado.

MTU hat in München 4.700 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich, wie auch BMW, zwar seiner Vergangenheit gestellt (2010 hat MTU die NS-Historie wissenschaftlich aufarbeiten lassen). Doch längst nicht alle Arbeiter und Angestellten wissen um die brutale Geschichte ihres Standorts: Schwerste Arbeit, Prügel durch die Kapos und ein ständiges Sterben waren im Zweiten Weltkrieg auf diesem Firmengelände Alltag.

Ein Fortschritt: Noch vor drei Jahren ist Zeitzeuge Nick Hope bei MTU vor verschlossenen Türen gestanden - jetzt bedankt er sich überschwänglich für die Kooperation. "Nick hat es gutgetan, dass man ihn so ernst nimmt. Im Bunker hat er scherzen können. Es scheint, als habe er etwas Schmerzvolles friedlich abgeschlossen", kommentiert Klaus Mai.

Nick Hope selbst hat seine Reise in seine düstere Vergangenheit elektrisiert: "Mensch, dass ich diesen Bunker noch einmal sehen durfte. Es sind schlimme Erinnerungen - aber es war auch meine Jugend!"

Eine Gedenktafel am alten BMW-Bunker für die vielen Opfer würde auch Nicks Sohn George freuen, der seinen Vater liebevoll "Pap" nennt. Doch soweit ist man bei MTU noch nicht. Sprecherin Martina Vollmuth erklärt: "Meines Wissens ist derzeit keine Gedenktafel geplant."

In Amerika tauschte Nick seinen ukrainischen Nachnamen "Choprenko" absichtlich gegen "Hope". Und München verlässt er - mit Hoffnung.

Das ist heute im alten Bunker

Geheimnisvolle Dachauer Straße: Die Rüstungsfirma MTU ist Nachfolger der BMW-Rüstungsproduktion am Standort. Den riesigen Hallen-Bunker hat MTU von BMW "geerbt". Sprengen lässt er sich nicht. Darum hat MTU Teile ihrer Thermischen Spritzerei und der Montage hier untergebracht.

Ein Bereich des alten BMW-Bunkers ist fremdvermietet, als Lager – oder an T-Systems, eine Tochter der Deutschen Telekom, die unter 3,50 Meter dicken Beton ihre Zentralrechner schützt.

Der größte NS-Bunker von München ist ein Monster: insgesamt 160 Meter lang, 125 Meter breit und an seiner höchsten Stelle 17 Meter hoch. Grundfläche: 21.000 Quadratmeter, am Boden und im eingezogenen ersten Stock – erbaut für die größtmögliche Rüstungsproduktion während des Zweiten Weltkriegs.