Wenn der Roboter operiert: Besuch in einer Münchner Klinik

München - Gudrun Wieland gehört nicht zu den Menschen, die sich selbst bemitleiden. Vier Wochen nach ihrer Knieoperation stapft die 85-Jährige selbstbewusst durch den Flur der Schön Klinik Harlaching. Sie trägt elegante Ohrringe, eine klassische Armbanduhr mit Lederband schmückt ihr Handgelenk. Akkurate Frisur, die Haare sind getönt. "Etwas eitel darf man auch in meinem Alter noch sein", scherzt Wieland.

Ihr Besuch in der Klinik ist einzig dem Pressetermin geschuldet. Fünf Tage nach der Operation wurde sie bereits entlassen und auf Reha nach Berchtesgaden geschickt. Heute wohnt sie wieder zu Hause, in ihrer Wohnung im zweiten Stock eines Schwabinger Altbaus – ohne Aufzug, alleine. Sie macht Spaziergänge und erledigt ihre Einkäufe selbstständig.

Operation mit Roboter: Münchnerin leidet unter Arthrose

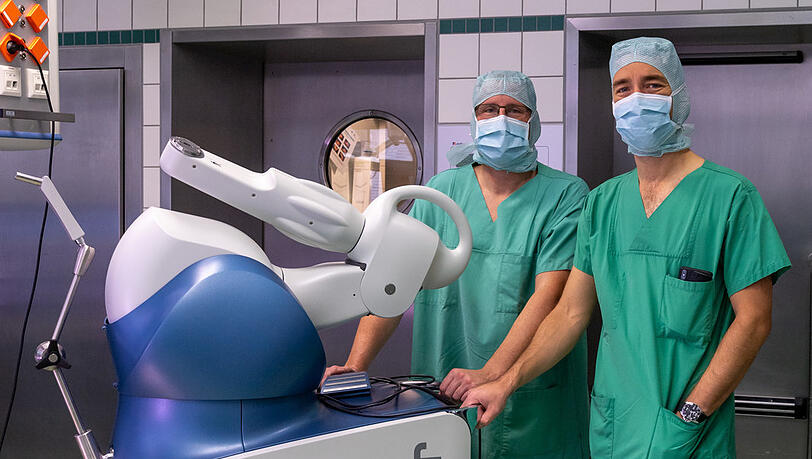

"Frau Wieland ist eine Vorzeigepatientin", stellt Dr. Wolf Christian Prall fest. Er ist Chefarzt im Zentrum für Knie-, Hüft- und Schulterchirurgie an der Harlachinger Orthopädie-Klinik. Wieland hebt sich nicht nur charakterlich als Ausnahmepatientin hervor, sie wurde auch mit einer besonderen Methode operiert: Ein Roboter hat mitgeholfen, als ihr ein sogenannter "Schlitten" ins Knie eingesetzt wurde.

Die Teil-Endoprothese, ein künstliches Gelenkstück, ersetzt nun den fehlenden Knorpel auf der Innenseite ihres linken Kniegelenks. Die Ursache für Wielands Schmerzen war eine fortgeschrittene Arthrose. Altersbedingter Verschleiß führt zu dieser unheilbaren Krankheit, unter der laut Stiftung Gesundheitswissen etwa 50 Prozent der Frauen im Alter ab 65 Jahren leiden. Bei den Männern sind es 33 Prozent.

Ein Roboterarm fräst die Stelle am Kniepräzise aus

Gudrun Wieland gehört zu den ersten Patienten, die in der Schön Klinik Harlaching mit Hilfe der Robotik-Technik CORI operiert wurden, entwickelt von der Firma Smith & Nephew.

Ein Roboterarm fräst die Stelle am Knie präzise aus, dann wird der Schlitten passgenau eingesetzt. Der Computer erfasst die Lage und Stellung des Knies über optische Markierungen und misst die Bandspannung. Gesteuert wird der Roboterarm vom Chirurgen. "Mit dieser Methode konnten wir den Schlitten so positionieren, dass er sich optimal an das Knie von Frau Wieland anpasst", erklärt Chefarzt Prof. Dr. Ralf Bieger einen der Vorteile dieser roboterunterstützten Operationstechnik. Prall und Bieger haben die Operation an Gudrun Wielands Knie gemeinsam durchgeführt.

Uniklinik rechts der Isar hat das MAKO-Robotik-System eingeführt

In den USA ist die orthopädische Robotik bereits weit verbreitet. Auch in Deutschland setzen seit einigen Jahren immer mehr Kliniken bei Knie- und Hüftoperationen auf den Roboter. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Systemen auf dem Markt, die sich in der technischen Umsetzung unterscheiden.

Am Universitätsklinikum rechts der Isar wurde vor rund zwei Jahren das MAKO-Robotik-System der Firma Stryker eingeführt. Der Roboter kommt dort mittlerweile bei fast allen erstmalig eingesetzten Endoprothesen im Kniebereich zum Einsatz.

Der größte Vorteil gegenüber der herkömmlichen Operationsmethode ohne Roboter liege in der Möglichkeit, die Endoprothese ganz individuell zu positionieren, wie Prof. Rüdiger von Eisenhart-Rothe, Direktor der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie am Universitätsklinikum rechts der Isar, erklärt.

Bei der herkömmlichen Operations-Methode gehe man von einer geraden Linie zwischen Hüfte, Knie und Fußgelenk aus. Obwohl so ein kerzengerades Bein nur bei etwa 14 Prozent der Patienten vorkomme. Die individuelle Spannung der Kniebänder könne auch nicht vergleichbar berücksichtigt werden.

Der Roboter ermöglicht mehr Präzision und verhindert Fehler

Von Eisenhart-Rothe ist überzeugt, dass das MAKO-System erhebliche Vorteile bringt. Er betont die bildgestützte Planung der Operation: "In meinen Augen ist die Computertomographie im Vorfeld unverzichtbar für eine genaue Planung, da nur so ein 3D-Modell erstellt werden kann."

Er hebt auch eine "Sicherheitsbremse" hervor: Sie verhindert, dass die Säge des Roboterarms zu viel wegschneidet und anliegendes Gewebe verletzt. Der Roboter ermöglicht mehr Präzision und verhindert Fehler. "Nichtsdestotrotz muss der operierende Arzt sehr erfahren und fähig sein", betont von Eisenhart-Rothe. Computer seien eben auch nicht unfehlbar.

Was Computer zweifellos besonders gut können: Daten sammeln. Für die Forschung ist das von ganz besonderem Wert. Denn während der Operation werden Informationen ermittelt, die bei der herkömmlichen Methode nicht erfasst werden. "Das ermöglicht uns, auf lange Sicht zu beobachten, welche Ziele wir bei welchem Typen Knie verfolgen sollten", sagt von Eisenhart-Rothe.

Zum Beispiel die optimale Lage der Endoprothese: "Es gibt mindestens neun verschiedene Knie-Typen. Wenn wir herausfinden, welche Ausrichtung der Endoprothese zu einem optimalen Ergebnis bei welchem Typ Knie führt, dann ist das ein großer Fortschritt."

Die Robotik ist also ein äußerst nützliches Werkzeug für die Forschung und zur Verbesserung der Patientenversorgung. Am Klinikum rechts der Isar werden in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum "Munich School of Robotics and Machine Intelligence" der Technischen Universität München fleißig Daten gesammelt. "Digital Twin" nennt sich die Datenbank, auf der die Informationen gespeichert werden.

Die Kassen zahlen nicht mehr, wenn mit Roboter operiert wird

Das Universitätsklinikum vernetzt sich weltweit mit anderen Kliniken, die das MAKO-System einsetzen, um möglichst viele Datensätze auswerten zu können. Unabhängige Langzeit-Studien über den tatsächlichen Patientennutzen einer roboterassistierten Knieoperation gibt es bislang kaum. Das soll sich ändern.

Obwohl die Investitionskosten für den Roboter sehr hoch sind, zahlen die Krankenkassen keinen Zuschlag für diese Technologie. Eine roboterunterstützte Knieoperation wird mit der gleichen Fallpauschale vergütet wie eine herkömmliche Operation ohne Roboter. Laut Auskunft des Bundesministeriums für Gesundheit liegt das daran, dass nur die Betriebskosten und keine Investitionskosten in die Berechnung der Pauschale einfließen. Etwa eine Million Euro hat der MAKO gekostet.

Dagegen wird an der Schön-Klinik mit einem anderen, dem CORI-System, operiert. Die Kosten dafür liegen bei rund einer halben Million Euro. Wie sich die Investition lohnen kann? "Natürlich wollen wir als spezialisierte Klinik auf dem neuesten Stand sein", sagt Dr. Wolf Christian Prall.

Sicher ist: Robotik wird in der Medizin ein Teil der Zukunft sein

Dass der Roboter auch die Außenwirkung der Klinik erheblich verbessert, bestreitet er nicht. Die beiden Chefärzte sind vom CORI-System überzeugt, auch wenn es noch nicht lange auf dem deutschen Markt ist. "Wir brauchen keine Computertomographie vor dem Eingriff, so werden die Patienten nicht unnötig der Röntgenstrahlung ausgesetzt. In unseren Augen ist das ein großer Vorteil", erklärt Dr. Ralf Bieger.

Die Planung finde direkt im Operationssaal statt, was eine hohe Flexibilität ermögliche. Er betont jedoch: Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Am Ende gehe es um Entwicklung. Und die beiden Ärzte sind sich einig, dass die Robotik in der Medizin Teil der Zukunft sein wird.

In der Schön Klinik hilft Bieger seiner Patientin in ihren felligen Wintermantel, sie greift zu ihrer schwarzen Lederhandtasche. Gudrun Wieland bedankt sich: "Ich habe kaum Schmerzen gehabt", lobt sie die Arbeit der Chirurgen. Sie hat früher viel Sport gemacht. Tennisspielen und Skifahren mochte sie besonders gern.

Heute freut sie sich über Wanderungen am Berg. "Das Problem ist, ich finde kaum mehr eine Begleitung, viele Freunde sind schon verstorben oder haben so ihre Leiden", bedauert sie. "Außerdem beschweren sie sich, dass ich viel zu schnell bin."