Was hinter dem 50 Meter hohen Metallkoloss in München steckt

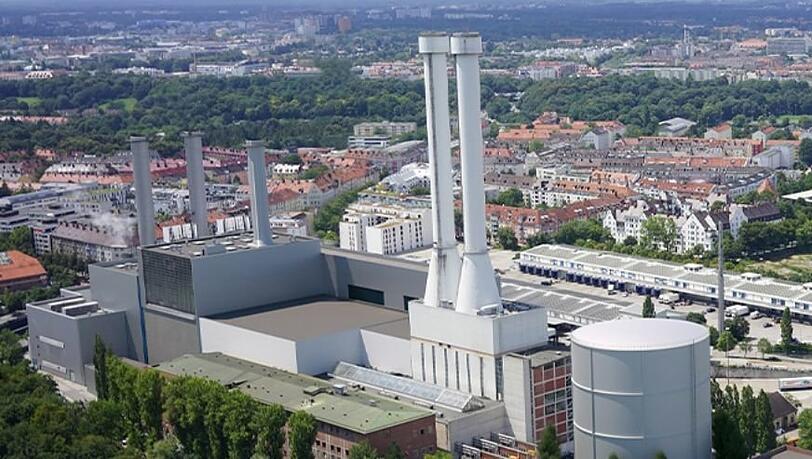

München - Die zwei weißen 130-Meter-Kamine des Heizkraftwerks Süd in Sendling kennt man ja als Münchner. Umso merkwürdiger sieht das Trumm aus, das in den letzten 15 Monaten direkt daneben in die Höhe gewachsen ist – zwischen dem Kraftwerk und der Geothermieanlage, unmittelbar in Isarnähe: ein monströser, rostroter, zylindrischer Metallkoloss, halb so hoch wie die Frauenkirche.

Was das ist: ein nagelneuer Heißwasserspeicher für Fernwärmewasser, knapp 50 Meter hoch, mit einem Durchmesser von rund 40 Metern. Die Stadtwerke (SWM), die den Metallkoloss vom Industrieanlagen-Dienstleister Bilfinger bauen lassen, nennen ihn auch neckisch "Riesenthermoskanne". Sie soll dabei helfen, das Kraftwerk effektiver zu nutzen – und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Als die AZ die Baustelle hinter der Absperrung besucht, ist rund um den (nicht ganz fertigen) Speicher noch ein Gerüst angebracht. Man könnte über eine schier endlose Außen-Wendeltreppe zum Dach aufsteigen, "295 Stufen, 48 Höhenmeter", erklärt der Bilfinger-Projektleiter. Schneller geht es mit einem offenen Baustellenlift, der langsam an der Außenwand entlang nach oben ruckelt. Je höher es hinauf geht, umso lauter pfeift der Wind.

Kraftwerk in München-Sendling: 57 Millionen Liter Wasser passen rein

Die Aussicht über dem gewölbten Mega-Metalldach ist phänomenal. Die gesamte Skyline Münchens breitet sich aus, vom Schlachthof, der quasi zu Füßen liegt, bis zum Olympiaturm im Norden. Im Süden, hinter den HKW-Kaminen, kann man die Alpen erahnen.

Und was kommt rein in den Metallkoloss? Sagenhafte 57 Millionen Liter Fernwärmewasser passen in den Heißwasserspeicher. "Mit der Menge könnte man in jedem zweiten Münchner Haushalt die Badewannen bis zum Rand füllen", erklärt Ingenieur Andreas Appel, der für die SWM das Projekt Wärmespeicher leitet. Die Wassermenge werde gebraucht, um die Fernwärmeversorgung für Tausende Münchner Haushalte in den drei Netzen für die Innenstadt, Sendling und Perlach effizienter zu machen.

Dazu muss man Folgendes verstehen: Die Stadtwerke machen sich an ihrem "Energiestandort Süd" die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung zunutze, also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Fernwärme.

Heißt: Das Heizkraftwerk produziert mithilfe von Gasturbinen Strom. Die Abwärme, die dabei entsteht, wird weiterverwendet, um Wasser zu erhitzen, das dann als Fernwärme an die Münchner Haushalte weitergeleitet wird.

Vieles von der "Abwärme" wird aber zeitweise gar nicht gebraucht. Zum Beispiel an Tagen, an denen das Kraftwerk zwar viel Strom produziert, aber die Münchner wenig heizen. Jetzt kann dank des neuen Speichers nicht benötigtes Heißwasser gespeichert und erst dann in die Fernwärmerohre geleitet werden, wenn es in den Häusern gebraucht wird.

Etwa dann, wenn das Kraftwerk weniger Strom produziert, aber trotzdem viel geheizt werden muss. "So können wir die Anlage flexibler nutzen", sagt Andreas Appel. Beim Speichern gehe nur minimal Energie verloren.

Die Befüllung des Riesenspeichers hat begonnen, weshalb man das Bauwerk nicht mehr von innen besichtigen kann. Durch einen grünen Schlauch fließen seit drei Wochen 30.000 Liter Wasser pro Stunde ins Innere, "eine Art aufbereitetes Trinkwasser", erklärt Appel. "Dem Wasser sind zum Beispiel Mineralien entzogen und es ist Korrosionsschutz zugefügt." Rund 15 Meter hoch steht es jetzt im Speicher, Mitte April soll der Koloss dann vollgelaufen sein.

Etwa drei Monate werde es noch dauern, bis rund um die stählerne Außenhaut die Isolierung angebracht ist und die matt-silberfarbene Alufassade montiert ist, sagt Projektleiter Bernhard Fuchs. Im Sommer soll die Riesenthermoskanne fertig und spätestens im Herbst einsatzbereit sein.

Heizkraftwerk in Sendling: Die Historie

126 Jahre Energieerzeugung in Sendling

Das Heizkraftwerk (HKW) Süd an der Schäftlarnstraße in Sendling ist der älteste Energieerzeugungsstandort Münchens (seit 1899). Anfangs verbrannte man dort Kohle, später Müll. Seit rund 20 Jahren ist die Kraft-Wärme-Kopplung mit Erdgas Stand der Technik, also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Fernwärme: Gasturbinen erzeugen Strom, die heiße Abwärme wird in Fernwärme umgewandelt.

Erdgas wollen die Stadtwerke München (SWM) nur noch so lange nutzen, bis sie die Energie für München ganz CO2-neutral erzeugen können. Der Bau der neuen "Riesenthermoskanne" ist Teil einer großangelegten Modernisierungsaktion am Standort Sendling.

Die Geothermieanlage unmittelbar neben dem Metallkoloss speist schon seit 2021 Fernwärme ein. Sie ist die bislang größte Deutschlands mit sechs Bohrungen bis in rund 3000 Meter Tiefe und versorgt Teile der Innenstadt, Perlach und Sendling mit Öko-Fernwärme.

Danach begannen die SWM damit, die beiden Gas- und Dampfturbinenanlagen GuD1 und GuD2 des Heizkraftwerks zu modernisieren, um die Effizienz zu erhöhen. Die GuD2-Anlage ist schon seit zweieinhalb Jahren fertig. GuD1 soll ab Ende dieses Jahres in Betrieb gehen.

Die selbstgesteckten Klimaziele der Stadtwerke sind insgesamt ambitioniert: Bis Ende des Jahres wollen sie den gesamten Strombedarf Münchens mit erneuerbaren Energien decken (das Ziel sei zu 90 Prozent erfüllt). Bis 2040 soll auch die Fernwärme vollständig klimaneutral erzeugt werden. Dabei helfen soll auch mehr Geothermie: Zu den bislang sechs Anlagen kommt eine siebte am Michaelibad.

Hinweis der Redaktion: Ursprünglich war im Text zu lesen, dass seit drei Wochen 30.000 Liter Wasser pro Sekunde ins Innere des Tanks fließen würden. Es handelt sich um 30.000 Liter pro Stunde. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Die entsprechende Stelle wurde im Text bereits geändert.