Warum dieses Dach in der Altstadt jetzt etwas Besonderes ist

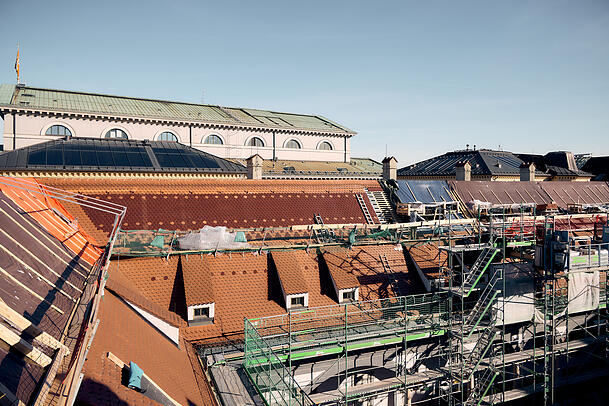

Der Blick reicht bis hinüber zur Frauenkirche und zum Rathausturm: Seit Ende September wird auf dem Dach der Alten Münze, dem Sitz des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) am Hofgraben, kräftig gewerkelt. Solarteure und Dachdecker schrauben hier eine denkmalgerechte Photovoltaikanlage auf das Dach des Gebäudes, das selbst ein Denkmal ist.

Warum das etwas Besonderes ist? Um Photovoltaik auf Denkmälern wurde jahrelang gestritten, wie BLfD-Chef und Generalkonservator Mathias Pfeil erinnert. Erst eine Novelle des Denkmalschutzgesetzes 2023 machte eine Verbindung von Denkmalschutz und Klimaschutz möglich.

PV-Elemente, die aussehen wie klassische Dachschindeln

Die Photovoltaikanlage auf der Alten Münze besteht dementsprechend nicht aus großen schwarzen Platten, wie man sie sonst von Dächern kennt, sondern ist eine Indach-Anlage aus sogenannten Solarbiberschwänzen – sprich, Photovoltaikelemente, die aussehen wie traditionelle Biberschwanz-Dachschindeln, nur in der Farbe sind sie etwas dunkler.

Mathias Pfeil betont, „wir wollten zeigen, dass es möglich ist, Photovoltaik und historische Dachdeckung zu integrieren.“ Für ihn zählt vor allem der Modellcharakter des Projektes, etwa in Richtung Industrie, Wissenschaft, aber auch zu Denkmal-Eigentümern. „Dank der erneuerbaren Energien können Denkmäler so Vorbild für eine neue Umbaukultur werden“, so Pfeil.

Ein Muster entsteht, wie auf vielen historischen Dächern

Dem Projekt war 2023 ein Wettbewerb des Staatlichen Bauamts vorausgegangen, den der Architekturprofessor Florian Nagler für sich entschied. Auf der Dachfläche wurden zunächst die Bereiche ermittelt, die sich besonders gut für Photovoltaik eignen. Auf diesen werden nun eigens entwickelte Solarbiber verwendet, die die oberen Teilflächen des Daches bedecken. Zur Traufe, also nach unten hin, laufen die PV-Flächen aus. So entsteht „ein ornamentaler Übergang zwischen den dunkleren Solar- und helleren Terrakottabibern“, also eine Art Muster oder Farbverlauf, wie es bei vielen historischen Gebäuden üblich ist, erklärt Nagler.

Die Solar-Biber wurden eigens entwickelt

Die speziellen Solarbiberschwänze haben Experten des Landesamts mit Architekten und Elektrofachplanern entwickelt. Sabrina Sommer, die Projektverantwortliche beim BLfD erklärt, es habe zu Beginn nur drei Hersteller für derlei Elemente gegeben, die lediglich Prototypen entwickelt hatten. Mithilfe von Musterflächen habe man diese dann optimiert und zusammen mit den Herstellern beispielsweise Halterungssysteme für die Solarbiberschwänze entwickelt.

10.000 Euro Einsparung pro Jahr

Wenn sie demnächst fertig ist, wird die 385 Quadratmeter große PV-Anlage mit einer Leistung von 29,9 kWp nach 30 Jahren circa 319 Tonnen CO2 und rund 10.000 Euro Stromkosten pro Jahr eingespart haben.

Fast der gesamte Strom wird direkt im Gebäude genutzt, die Eigenverbrauchsquote liegt bei 98 Prozent. Die Gesamtinvestitionskosten trägt das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK).

Die alten Biberschwänze, die vom Dach genommen werden, um den Solarbibern Platz zu machen, werden übrigens bei der Sanierung anderer Denkmäler wiederverwendet.

- Themen:

- Mathias Pfeil