Urkunde von 1739: Seuchenpass bestätigt Münchens frische Luft

München - Lepra, Pest oder Cholera: Die Münchner sind immer wieder von ansteckenden tödlichen Krankheiten heimgesucht worden. Um Infektionsraten zu minimieren, haben die Stadtoberen damals ähnliche Schutzmaßnahmen herangezogen wie heute. Hygieneregeln, häusliche Isolation und Reisezertifikate sind bereits in der frühen Neuzeit weit verbreitet.

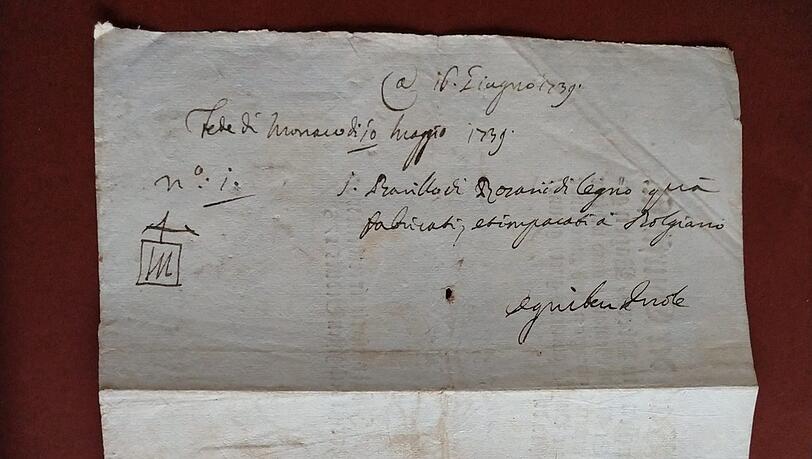

Ein Seuchenpass aus dem 18. Jahrhundert zeigt eindrücklich, welche Vorkehrungen Händler treffen mussten, damit sie überhaupt Landesgrenzen überqueren durften. AZ-Leserin Christine Kitzinger hat zu Beginn des Jahres ein solches Dokument bei einem Berliner Antiquariat erworben – "als Corona noch in weiter Ferne lag", schreibt sie.

Soldaten, Pilger und Händler bringen die Pest in die Stadt

Die Urkunde, in der Münchens Oberbürgermeister "die frische Luft" der Stadt bestätigt, ist im Jahr 1739 an den Kaufmann Johann Mohrer ausgestellt worden. Dieser hatte offenbar Handelsbeziehungen über Bozen nach Verona gepflegt. Das Schriftstück bescheinigt ihm, dass in der Haupt- und Residenzstadt keine "Gefahr der Pest noch anderer Contagion und ansteckender Seuche" bestehe.

Ein Dokument dieser Art ist nicht weiter ungewöhnlich. Seit dem Mittelalter war die Pest regelmäßig in der Stadt zu Gast, mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung. Allein im Jahr 1632, nach der schwedischen Besatzung während des Dreißigjährigen Krieges, starb mehr als ein Drittel der Bevölkerung an den Folgen der Pest. Ein Mahnmal dieser Zeit steht noch heute auf dem Marienplatz.

Kurfürst Maximilian I. ließ die Mariensäule 1638 dort aufstellen. Am Sockel der Säule kämpfen die vier Heldenputti gegen die Menschheitsplagen in Form von Tierfiguren: Der Löwe steht für den Krieg, ein Drache verkörpert den Hunger, die Schlange den Unglauben und der Basilisk stellt die Pest dar.

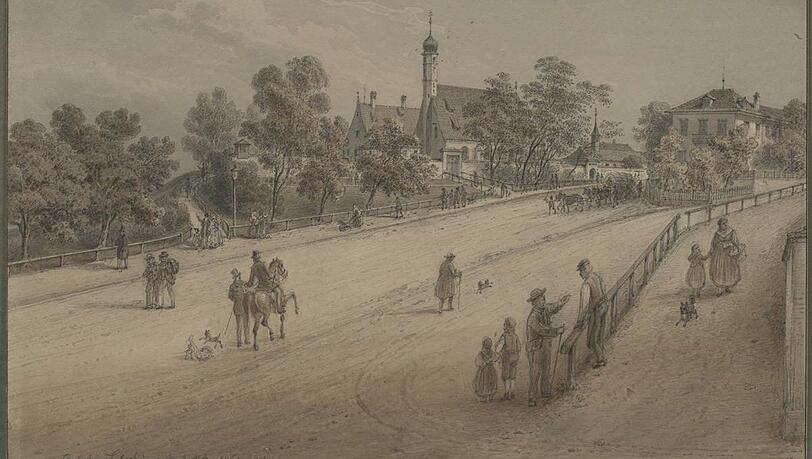

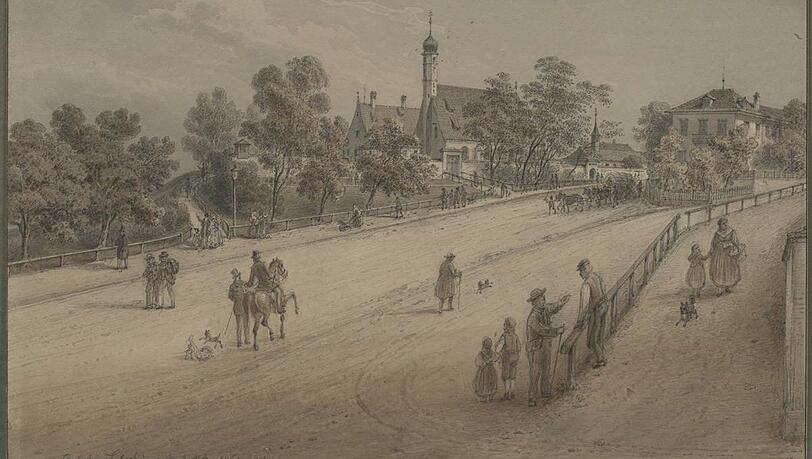

Während sich die Bürger der Stadt durch die Kontrollen an der Stadtmauer etwas vor Ansteckungen schützen können, erwischt es die Vorstädter umso heftiger. Durch seine Nähe zur Salzstraße und die Lage am Isarhochufer ist zum Beispiel Haidhausen ein militärisch wichtiger strategischer Punkt. Gegnerische Truppen plündern regelmäßig das Dorf, brennen Häuser nieder und schleppen Krankheiten ein.

Doch nicht nur Soldaten, auch Pilger und Kaufleute bringen Seuchen heim. In sogenannten "Anstalten für Sundersieche" außerhalb der Stadtmauern werden unheilbar Kranke untergebracht. Sind das noch im 13. Jahrhundert vornehmlich Leprakranke, leben zum Beispiel im Leprosenhaus am Gasteigberg im 18. Jahrhundert auch Krebspatienten, Syphilispatienten oder andere "Aussätzige", wie es Münchens Bürgermeister Franz Karl von Barth 1773 in einem Brief schreibt. Ein erhaltenes Zeugnis aus dieser Zeit: die Kapelle "St. Nicolaus ad leprosos".

Mythos: Schäfflertanz soll Münchner wieder auf die Straßen locken

Quarantäne für einen Handelsreisenden oder geschlossene Märkte sind bis ins 20. Jahrhundert übrigens keine Seltenheit. Die Entstehungslegende um den Schäfflertanz besagt jedenfalls, dass der Tanz erstmals aufgeführt wurde, um die Menschen nach einer Pestepidemie wieder auf Münchens Straßen zu locken und das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen.

Es ist relativ unwahrscheinlich, dass der Gründungsmythos der Wahrheit entspricht. Für 1517 ist zumindest keine große Krankheitswelle belegt. Schriftliche Hinweise auf den ersten Schäfflertanz gibt es erst viel später, nämlich aus dem Jahr 1702.

Vom Ende des 17. Jahrhunderts sind aus den Archiven der Kirchen interessante Artefakte erhalten. Das Archiv der Erzdiözese München und Freising hat sie untersucht und Hilfsmittel für die Seelsorge gefunden.

Um Ansteckungen zu vermeiden, verwendeten Geistliche im Kloster Tegernsee während der Messe etwa einen Hostienlöffel. Dieser konnte mithilfe eines Gelenks auf 56 Zentimeter Länge ausgeklappt werden, damit Kranke zwar die Eucharistie feiern, aber Abstand halten konnten.

Pest fordert in Marseille 100.000 Opfer

Warum der Kaufmann Mohrer sich gerade im März 1739 um eine Beurkundung über die Seuchenfreiheit von München bemüht, ist schwer zu rekonstruieren. Vermutlich stehen die Gewerbetreibenden noch unter dem Einfluss von 1720. Damals hatten Kaufleute Kontrolleure in Marseille, weil sie dort ihre Waren verkaufen wollten. Die Stadt am Mittelmeer ist ein bedeutender Umschlagplatz für Güter aus dem Orient.

Eigentlich müssen Schiffe aus fernen Ländern erst ein paar Wochen unter Quarantäne gestellt werden, bevor ihr Personal an Land gehen darf. Eine Gesundheitsbehörde prüft Bescheinigungen und Daten. Im Fall eines Schiffes aus Levante lügt der Kapitän über den Zustand eines erkrankten Matrosen und schleppt so die Pest ein. Sie wütet zwei Jahre lang, 100.000 Menschen fallen ihr zum Opfer.

Im Staatsarchiv München ist ein entsprechender Akt enthalten, der darauf hinweist, dass der Ausbruch in Frankreich in Bayern bekannt gewesen ist. In der Hofmark Fraunberg, heute im Landkreis Eching, wird im Jahr 1721 ein Mandat verhängt, das die Einstellung des Handels mit Marseille fordert – "wegen der dort grassierenden Seuche".

Lesen Sie hier: Als im Dachauer KZ eine tödliche Seuche ausbrach