Strauß: „Bei uns herrschen Offenheit und Liberalität“

München - Nach einer Demonstration gegen ein geplantes Schulgesetz, wobei Schaufenster und Autos beschädigt worden waren, nahm die Polizei am 6. März 1981 im selbstverwalteten Nürnberger Jugendzentrum „Komm“ auf einen Schlag nicht weniger als 148 großteils minderjährige Schüler, Studenten und Lehrlinge fest.

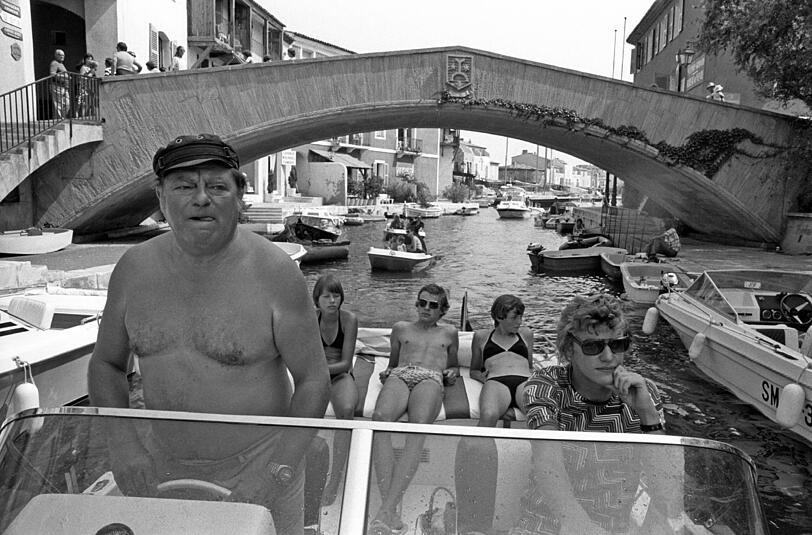

Viele waren an den Ausschreitungen gar nicht beteiligt gewesen, sondern nur zufällig anwesend. Wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr wurden sie, ohne dass die Eltern verständigt wurden, sogleich in verschiedene Gefängnisse verbracht und tagelang vernommen. Die Staatsführung lehnte jede Zuständigkeit für den Nürnberger Großeinsatz ab. Ihr Verhältnis zur jungen Generation war auf den Nullpunkt abgekühlt. Strauß setzte dem Bild, das er sich von einem Teil der Jugend macht, ein ganz anderes entgegen: das der intakten Familie – seiner Familie. „Bei uns herrschen Offenheit und Liberalität.“

Franz Josef Strauß sprach als Familienvater. Mit seinen drei Kindern sei er doch jung geblieben, antwortete der 65-Jährige im März 1981 einem Interviewer. Wie aber war es dann zu erklären, dass Maximilian Josef, Franz Georg und Tochter Monika, alle schon volljährig, von Gleichaltrigen so oft gefragt wurden, ob sie denn mit ihrem Vater überhaupt diskutieren könnten?

Tatsächlich hatte dieser Mann, der seit Pfingsten 1957 eine gutbürgerliche Familie und seit 1961 eine ebenso wohlgeordnete Partei führte, als Landesvater zur Jugend ein eher stiefväterliches Verhältnis, das an Spannung zunahm und bisweilen schon Feindseligkeiten zeitigte.

Junge Demonstranten in Bamberg verglich er einmal mit Tieren. Bei seinen in Reden, Leitartikeln und per Kabinetts-Order verkündeten Grundvorstellungen von Recht und Ordnung, die zuallererst in der Erziehung durchzusetzen seien, konnte die Konfrontation mit großen Teilen der Jugend nicht ausbleiben. Die Justiz-Kampagne gegen jugendliche Demonstranten in Nürnberg war – darin stimmten fast alle Kommentare überein – ein Ausfluss dieses Staatsprinzips von „Law and Order“, vom „härteren Durchgreifen“. Und sie war nur die Spitze eines Eisbergs.

Die Disziplinierung und Reglementierung unbotmäßiger Jungbürger vollzog sich in aller rechtsstaatlichen Form, nämlich auf dem Verordnungsweg. So ließ ein Ministerialentwurf zur Novellierung des Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen kaum erkennen, dass die von Strauß im Familienkreis geübte „Offenheit und Liberalität“ oberste Leitideen der staatlich verordneten Pädagogik sein sollten.

Die Regensburger Gymnasiastin Christine Schanderl, die wegen eines „Stoppt Strauß“-Wapperls von ihrer Schule verwiesen wurde, klagte gegen die Bestimmung, wonach Schüler entlassen werden können, wenn sie innerhalb des Schulbereiches eine „politische Werbung durch Wort, Schrift, Bild und Emblem“ entfalten.

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof gab der 19-Jährigen im Wesentlichen recht und forderte den Landtag daraufhin auf, ein Gesetz zu erlassen, in dem das Verhältnis zwischen Schule und Politik geklärt werden sollte.

„Wir bemühen uns seit über zwei Jahren um ein Treffen – vergeblich“

Eine augenfällige, manchmal artikulierte Angst vor dem Rechts-Staat steigerte sich in der Jugend durch einen Bericht des Datenschutzbeauftragten, wonach „eine große Zahl“ von Bayerns Gymnasien allerlei Intimdaten über Schüler und Eltern, bis hin zur Komplikation bei der Geburt, gesammelt und in den allen Lehrern zugänglichen Schülerakten verzeichnet wurden.

„Wir haben den Dialog mit der Jugend nie aufgegeben“, versicherte Strauß. Auf dem Parteitag im Juli wurde die „Jugendfrage“ gerade mal in einem Ausschuss „mit eingebunden“, mehr Diskussion ließ Strauß nicht zu.

„Seit unser Präsident Waibel vor zweieinhalb Jahren Herrn Strauß zum Amtsantritt gratuliert hat, bemühen wir uns immer wieder, bisher vergeblich, um ein Gespräch mit ihm“, sagte mir Jürgen Gross vom Bayerischen Jugendring. Das Verhältnis zum Landesvater bezeichnete der Sprecher von 1,9 Millionen organisierten Jugendlichen als bloßes „Unverhältnis“.

Er fand es „erschreckend“, wie Landesvorstandsmitglieder bei Staatsbehörden um ein paar tausend Mark betteln müssten, um zum Beispiel ein Projekt mit jugendlichen Ausländern durchziehen zu können.

Diese Folge basiert auf dem 2010 im Volk Verlag erschienenen „Weißblauen Schwarzbuch“, in dem der Autor über 100 Skandale und Affären in Bayern seit dem 17. Jahrhundert dokumentiert. Morgen lesen Sie: Strauß und die Kunst – Kampf um den bayerischen Kreml

- Themen:

- Franz-Josef Strauß

- Polizei