So fit sind Münchens Senioren

Wie geht’s eigentlich den Senioren in München? Welchen Unterschied macht es für die Gesundheit, ob ein älterer Mensch eine knappe oder ordentliche Rente hat? Und wie gut ist die Stadt gerüstet, wenn die Zahl der Rentner bis 2030 deutlich ansteigt?

Die Bilanz, die eine aktuelle Studie der Stadt zum Thema „Alter und Gesundheit“ zieht, ist ernüchternd.

Nicht nur, dass ein großer Teil der Münchner Alten bereits jetzt an der Armutsgrenze lebt. Die Armut hat auch unmittelbar Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen.

Vor allem an Brennpunkten wie in Ramersdorf, Neuperlach, Laim/Kleinhadern oder der Messestadt Riem fühlen sich viele Alte krank und isoliert vom Leben.

DIE AKTUELLEN ZAHLEN

Jeder sechste Münchner hat heute das aktive Berufsleben hinter sich. Das sind rund 260 000 Männer und Frauen in der Stadt. Jeder fünfte von ihnen lebt in Armut, schätzt der Sozialverband VdK. Vor allem unter den Frauen gibt es demnach viele, die mit weniger als 500 Euro Rente im Monat auskommen müssen.

Wenn die Statistiker Recht haben, wird bis zum Jahr 2030 eine Bevölkerungsgruppe besonders wachsen: die der Älteren über 75 Jahren. Ein Drittel mehr Hochbetagte als heute wird es dann geben (plus 33 500 Menschen), darunter viele alleinstehende Männer und Ältere mit ausländischen Wurzeln.

Um ihre Versorgung besser planen zu können, hat das städtische Gesundheitsreferat Münchens zukünftige Alte (also Menschen, die heute 55 bis 74 Jahre alt sind) aus verschiedenen Einkommensklassen zu ihrer Gesundheit und ihren Bedürfnissen befragt.

WER WURDE GEFRAGT?

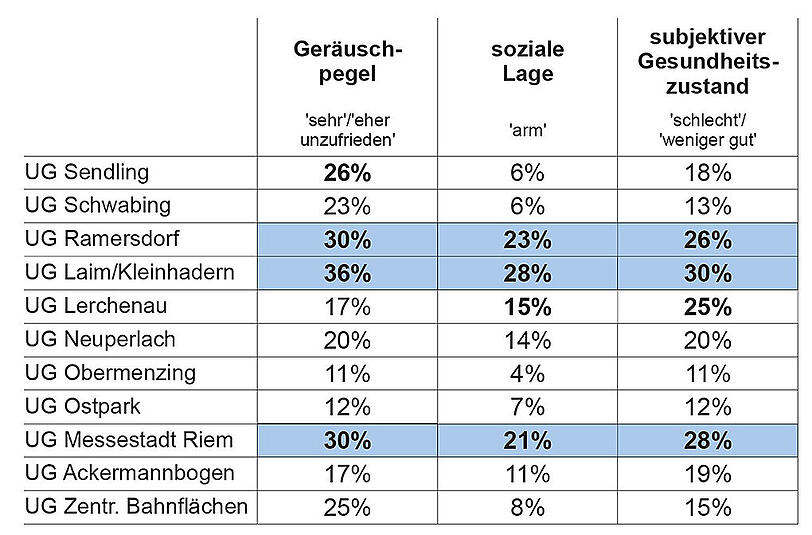

Um wohlhabende, arme und Durchschnitts-Rentner gleichermaßen zu erreichen, haben die Experten ihre Daten in elf Münchner Schwerpunktgebieten erhoben: im noblen Villenviertel Obermenzing etwa, in den geldigen Schwabinger Gründerzeit-Häusern, dazu in Ramersdorf und Laim/Kleinhadern (dort lebt jeder vierte Rentnerhaushalt an der Armutsgrenze); außerdem in den Hochhäusern in Neuperlach und in Neubaugebieten wie der Messestadt Riem (hier gibt’s viel sozialen Wohnungsbau).

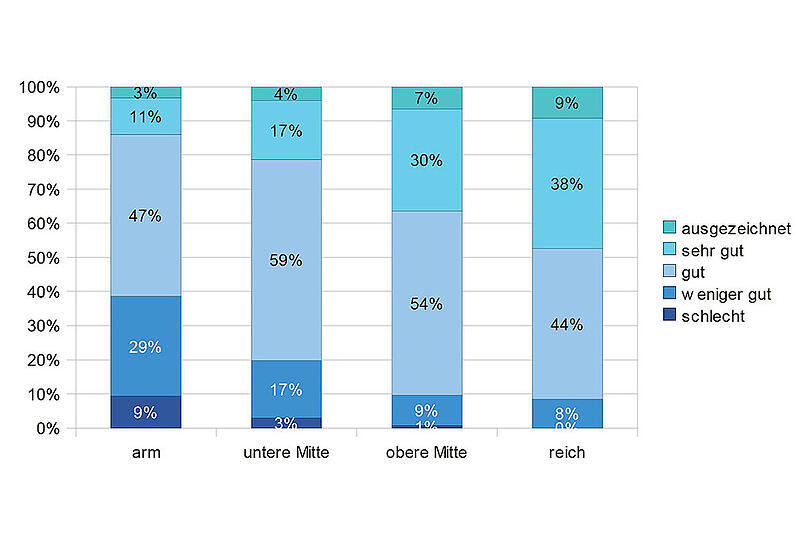

Die Einkommen sind in vier Gruppen gestaffelt: Als „arm“ gelten in dieser Studie Rentner mit einem monatlichen Netto-Einkommen von unter 1000 Euro pro Person. Zur „unteren Mitte“ zählen Einkommen von 1000 bis 1999 Euro, zur „oberen Mitte“ 2000 bis 3334 Euro. Als „reich“ gilt, wer im Alter mehr als 3334 Euro netto zur Verfügung hat.

WIE GESUND FÜHLEN SICH DIE BEFRAGTEN?

Je mehr ein Senior in Armut lebt, desto weniger gesund fühlt er sich. Während von den betuchteren Alten (etwa in Schwabing oder am Ostpark) fast die Hälfte angibt, eine „sehr gute“ oder „ausgezeichnete“ Gesundheit zu haben, sagen das nur 21 Prozent der „unteren Mitte“ und nur 14 Prozent der armen Befragten (etwa in Laim, Kleinhadern, Ramersdorf).

Entsprechend fühlen sich reiche Rentner im Schnitt nur knapp drei Tage im Monat gesundheitlich beeinträchtigt. Die ärmeren Befragten geben dagegen 8,6 Tage an.

Überraschend sind diese Zahlen für Sozialverbands-Chefin Ulrike Mascher nicht: „Wer im Alter jeden Cent umdrehen muss, spart auch an Medikamenten. Das fängt ja schon beim Hustensaft oder Fiebermitteln an. Natürlich fühlt man sich dann kranker und schlechter versorgt.“

WIE SEHR STÖRT DER LÄRM?

Am meisten über den Geräuschpegel rund um die Wohnung klagen die Senioren dort, wo auch die soziale Lage als schwierig empfunden wird: in Laim/Kleinhadern (mehr als jeder Dritte leidet am Lärm), Ramersdorf und in der Messestadt Riem (je 30 Prozent).

WIE OFT SPORTELN SIE?

Wer mehr Geld hat, treibt mehr Sport: Während in Schwabing oder am Ackermannbogen fast jeder zweite Senior ein Radl besitzt (und auch fast täglich nutzt), hat in Ramersdorf und Neuperlach nur jeder Fünfte eins. Vor allem Alte mit ausländischen Wurzeln geben häufig an, wenig Sport zu treiben.

WIE ALT FÜHLEN SIE SICH?

Je fitter, desto jünger: Während gesunde Alte im Durchschnitt angeben, sich elf Jahre jünger zu fühlen, als sie sind, fühlen sich die unfitteren Alten im Schnitt drei Jahre älter.

WIE STEHT’S UM DEN FREUNDESKREIS?

Wer Geld hat, hat mehr Freunde und damit auch mehr Unterstützung im Alltag: Beinahe zwei Drittel der Älteren, die sich gesundheitlich beeinträchtigt fühlen, geben an, einen „eher kleinen“ Freundeskreis zu haben.

Auch diese Erkenntnis überrascht Ulrike Mascher kaum: „Alte, die sich nicht gut angezogen fühlen, sich den Kuchen im Café nicht mehr leisten können oder sich insgesamt schlecht fühlen, trauen sich kaum noch vor die Tür. Sie wagen sich nicht mal mehr in die Alten- und Servicezentren, wo sie Hilfe finden könnten und bleiben mit ihrer Scham und den Sorgen allein.“

SIND DIE NACHBARN NETT?

Auch Nachbarschaft funktioniert da am besten, wo gut betuchte ältere Paare leben. Von denen geben zwei Drittel an, regen Kontakt zu den Nachbarn zu haben, Hilfe inklusive. Am wenigsten vernetzt sind arme ältere Singles – zumal Männer.

WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT DER PFLEGE-VERSORGUNG?

Ältere Frauen und jüngere Senioren vermissen Alternativen zu Pflegeheimen – etwa mehr Chancen, in einer ambulanten Pflege-WG Platz zu finden. Nur zwei Drittel glauben, dass der Partner im Fall einer eigenen Pflegebedürftigkeit helfen würde. Dass die Kinder oder Enkel sicher einspringen würden, glaubt nur jeder Zehnte.

WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT IHREM LEBEN?

Je gesünder, desto zufriedener: Von den Alten, die sich „sehr gesund“ fühlen, sind 58 Prozent auch „sehr zufrieden“ mit ihrem Leben. Von den eher kranken Alten sagen das nur acht Prozent.

DAS FAZIT DER SOZIALEXPERTEN

Eine der großen Aufgaben in der Seniorenarbeit wird sein, Alte aus ihrer Isolation zu holen, sagt die Sozialexpertin Mascher: „Damit sie Helfer finden und auch die Hilfsangebote der Stadt.“ Dazu wird es mehr Sozialarbeiter brauchen, die von sich aus Hausbesuche machen.

Mascher: „Vor allem müssen die Münchner selbst aufmerksamer schauen: Wohnt in meinem Haus eine alte Frau, die Ansprache braucht? Treffe ich Senioren immer wieder allein auf der Straße und kann helfen?“ Denn die Stadt allein wird das Problem nicht lösen können.

- Themen: