Olympia 1972: So packend war die ZDF-Doku

„Er war zu mir stets höflich und korrekt.“ Das ist eine der wenigen Aussagen der Polizistin Anneliese Graes über den Terroristen „Issa“ 1972 – auch weil man sie bis zu ihrem Tod nicht mehr gefragt hat. Die Frau war die erste, die mit dem Anführer verhandelt hat.

Im Spielfilm „München 1972 - das Attentat“ hat man ihre Figur fiktiv vergrößert. Bernadette Heerwagen spielt Anne Gerber. Und obwohl sie im Film eine Liaison mit einem Hubschrauberpiloten (Felix Klare) haben darf, haben die Macher nicht den Fehler gemacht, das Drama von München zum Schinken zu verhunzen. Das Pärchen transportiert am Anfang die Begeisterung für die heiteren Spiele.

Ansonsten blieb Autor Martin Rauhaus dicht am Geschehen. Fast alle Figuren tragen die echten Namen. Nur Polizeipräsident Manfred Schreiber nicht – man hätte sonst alles von ihm absegnen lassen müssen. Heino Ferch spielt den Mann, der sich über- und die Situation unterschätzte. Nicht als Einziger und so stellt der Film auch keinen Einzelnen bloß. Sie erzählt von der Hilflosigkeit der Deutschen, und auch von den Motiven der Täter.

So darf „Issa“, ein Ingenieur und Schläfer in Deutschland, von den Zuständen in seiner Heimat berichten. „Wir wollten die Abläufe nicht simplifizieren“, sagt Regisseur Dror Zahavi, ein in Deutschland lebender Israeli. Es wurde in den Originalsprachen gedreht und gesendet, die Israeli werden von Israelis gespielt, Palästinenser von Palästinensern. Gedreht wurde auch an Originalschauplätzen – beides steigert die Authentizität.

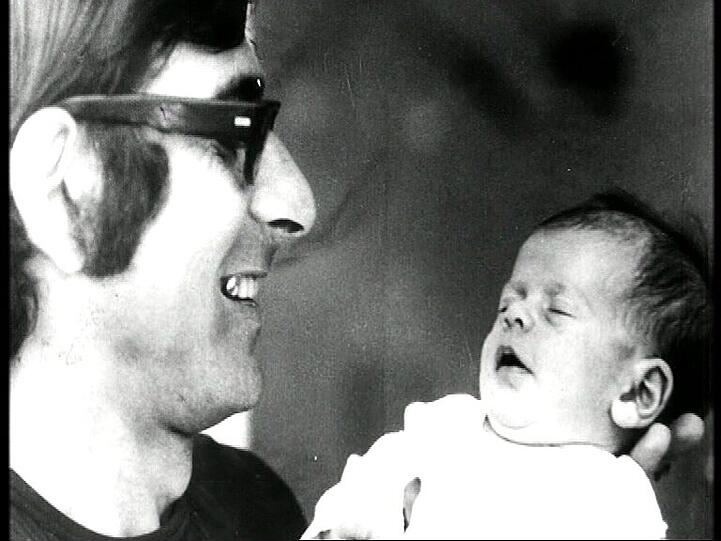

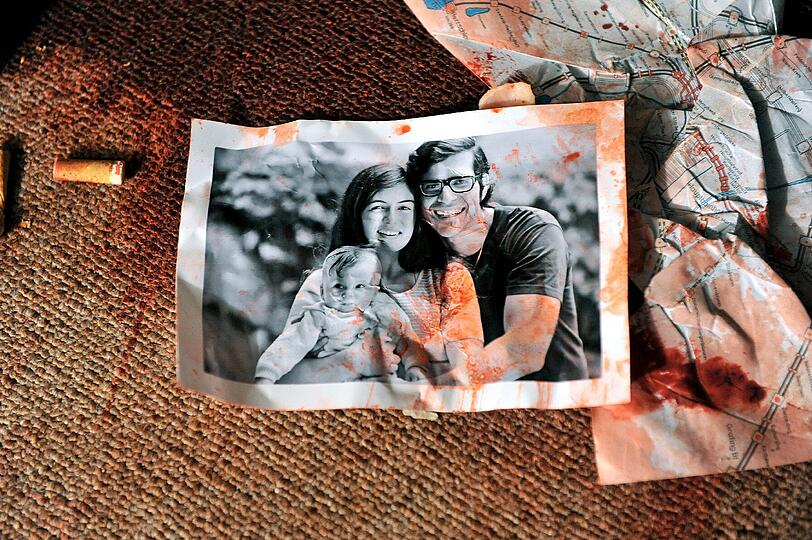

Manchen Israelis, erzählt Zahavi, kam der Terrorführer zu gut weg. „Es entwickelte sich eine starke Eigendynamik.“ Die Stärke des Film ist, diese Differenzierung zu wagen, ohne das Leid der Opfer zu verharmlosen. In der Figur der Ankie Spitzer (Esther Zimmering), bangende und dann trauernde Ehefrau von André Spitzer, ist das immer gegenwärtig – emotional stark, aber ohne Kitsch.

Neue Erkenntnisse zum Blutbad in Fürstenfeldbruck: Der BND hatte eine Spezialeinheit zusammengestellt – zum Einsatz kam sie auf dem Flugplatz nicht.

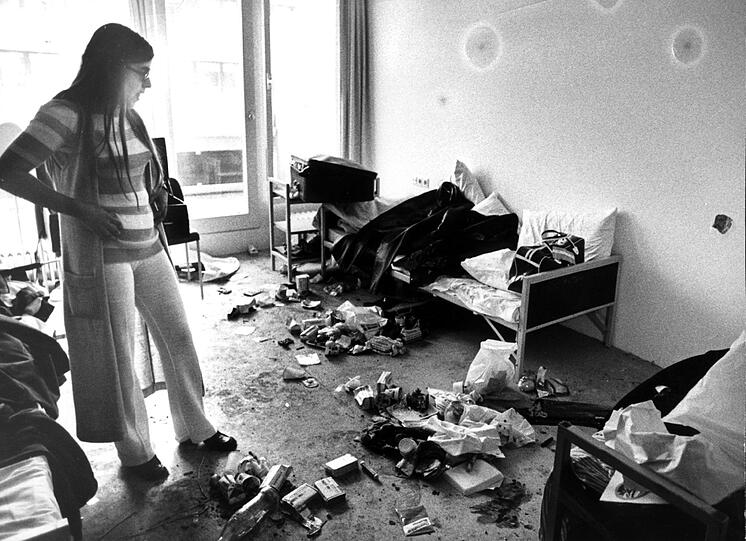

München - Zwei Betten, auf dem Teppich Müll und überall so viele Blutspritzer. Ankie Spitzer wollte das Zimmer unbedingt sehen. Das Zimmer, in dem ihr Mann André seine letzen Stunden verbracht hat, als Geisel gefangen, in dem er ausharrte mit seinen Teamkollegen neben dem toten Sportkameraden, den die Terroristen hingerichtet hatten.

Noch heute, fast 40 Jahre später, stehen ihr die Tränen in den Augen, wenn sie sich an diesen Moment erinnert. „Damals in diesem Zimmer habe ich mir geschworen“, sagt sie, „dass ich niemals aufhören werde, darüber zu sprechen.“

Beim Attentat auf die israelischen Olympiamannschaft in München 1972 starben elf Israelis, dazu ein deutscher Polizist und fünf Terroristen – nach einer missglückten Aktion der deutschen Sicherheitskräfte. Im September jährt sich die Katastrophe zum 40. Mal.

Gestern widmete das ZDF dem Thema einen ganzen Abend. Zuerst lief „München 72 - das Attentat“: Ein Spielfilm, der das Drama sehr dicht an der Realität erzählt. Danach zeigte der Sender die gleichnamige Dokumentation von Uli Weidenbach. Sie zeichnet nicht nur die Pannenserie der deutschen Polizei nach. Sie zeigt auch einen neuen, unbekannten Aspekt. Geheimdienst-Insider behaupten: Schon damals standen Spezialkräfte zur Befreiung der Geiseln bereit, sie seien aber nicht eingesetzt worden. Einer sagt: „Die israelischen Sportler sind geopfert worden.“

Bisher war die Geschichte die vom unbedarften Deutschland. 1972 wollte man der Welt seine Offenheit zeigen, es waren die „heiteren Spiele“, die die Spiele von 1936 vergessen machen sollten. Die Sicherheit stand hinten an. Nur unbewaffnete Polizei auf dem Gelände, wenig Kontrollen. Internationaler Terrorismus war in Deutschland kein Begriff. Als der Polizeipsychologe Georg Siebert in einer Sitzung Szenarien eines arabischen Überfalls präsentierte, wurde er vom Münchner Polizeipräsidenten Manfred Schreiber ausgelacht.

Im Morgengrauen des 5.September kletterten die Terroristen über den Zaun stürmten das Quartier der israelischen Sportler. Die Deutschen, unter Führung von Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, standen vor einer völlig neuen Aufgabe. „Wir hatten weder Scharfschützen, noch Spezialeinheiten, noch irgendwelche Spezialisten, die in Terrorbekämpfung Erfahrung hatten“, sagt Ulrich Wegener, damals Adjutant Genschers, später Gründer der GSG 9.

So kam es unter anderem zum einem Pannen-Einsatz in der Conollystraße. Polizisten sollten über das Dach zu den Terroristen vordringen – doch die ganze Welt schaute live dabei zu, weil überall TV-Kameras waren – man hatte nicht bedacht, dass auch die Terroristen Fernseher hatten. Dann der Showdown am Flugplatz Fürstenfeldbruck. Man hatte den Terroristen vorgegaukelt, sie würden ausgeflogen. Zwei Hubschrauber brachten sie und die Geiseln zum Flughafen. Dort standen fünf Schutzpolizisten acht Terroristen gegenüber.

„Ich hatte kein Scharfschützengewehr“, erzählt ein Polizist in der Dokumentation. „Das war ein normales Gewehr mit einem Zielfernrohr drauf.“ Als der bayerische Innenminister Bruno Merk vom Tower aus das Feuer freigab, hatte der Polizist eine „Beißhemmung“, wie er erzählt. „Ich hatte einen im Fadenkreuz. Aber ich konnte nicht einfach einen Menschen abschießen, ob gut oder böse. Das hätte man üben müssen und das hatten wir eben nicht.“ Die Terroristen sprengten die Hubschrauber mit den Geiseln in die Luft.

Die Lehre aus dem Desaster war wenige Wochen später die Gründung der GSG 9. Jetzt aber behaupten Geheimdienstler, es gab schon damals eine ähnliche Spezialeinheit. Der ehemalige BND-Mitarbeiter Norbert Juretzko berichtet von einer geheimen Einheit des BND. Sie sei für den Verteidigungsfall gegründet worden. Die Truppe hieß demnach „Stay behind“ und sollte im Kriegsfall hinter den Linien aktiv sein.

„Sie waren gute Schützen, sie waren fit im Nahkampf, sie konnten sich von Hubschraubern abseilen – alles das, was später die GSG 9 auch konnte“, sagt Juretzko, der, wie er sagt, später selbst in dieser Truppe war. Die Einheit sei auch sofort nach der Geiselnahme in der Nähe von München zusammengerufen worden. Auch Geheimdienstexperte Wilfried Huismann bestätigt das. Ein Mitglied von „Stay behind“ habe ihm alles erzählt. „Er sagte mir: Ich war sicher, dass wir mit den Palästinenser fertig werden.“

Doch der Befehl kam nicht. „Sie saßen in der Nähe von München und wurden nicht eingesetzt“, sagt Huismann. „Ich glaube, dass die Geschichte dieses Tages anders verlaufen wäre.“ Offiziell hat der BND die Existenz dieser Truppe nie bestätigt. Die Experten vermuten, man habe die Truppe und seine Bestimmung geheimhalten wollen – offenbar wussten auch die beteiligten Politiker nichts. Ex-BNDler Juretzko: „Es ist absurd, dass das falsche Personal eingesetzt wurde, obwohl wir Personal hatten, das es hätten richten können.“