Neue DWD-Studie: Münchens heiße Klimazukunft

München - Sonnige 26 Grad am Freitag in München, ein strahlend weiß-blauer Himmel bis zum Nachmittag, herrliches Biergarten-, Straßencafé- und Picknickdeckenwetter. Die allermeisten Städter lieben das – samt der Aussicht, dass ein weitgehend warmer Sommer bevorsteht.

Wer allerdings Hitze nicht gut verträgt, wie kranke Menschen, Schwangere, viele Ältere oder auch Kleinkinder, schwitzt und ächzt jetzt schon. Und wird in naher Zukunft noch viel mehr ächzen.

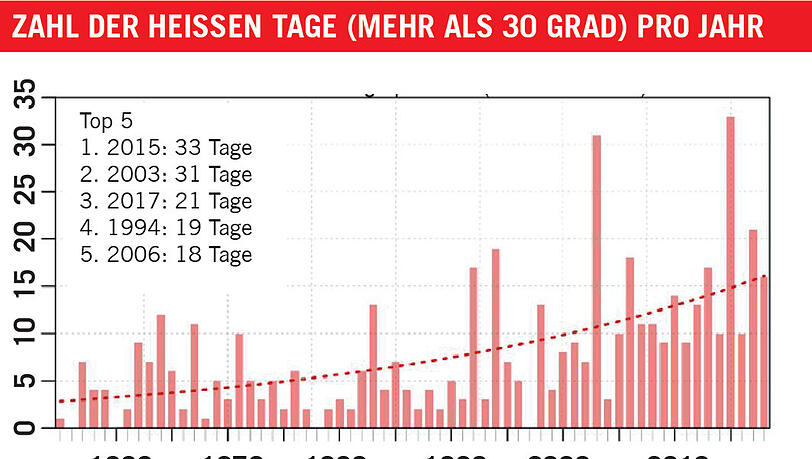

Denn München erwärmt sich, jedes Jahr mehr. Um 1,9 Grad ist die Jahresdurchschnittstemperatur in der Stadt seit 1971 gestiegen, belegen die Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch die Zahl der Sommertage mit mindestens 25 Grad steigt erkennbar. In den 60er-Jahren gab es im Schnitt um die 30 solcher Sommertage. Im letzten Jahrzehnt lag der Schnitt bei etwa 55 Tagen. Im Rekordsommer 2018 ist es fast drei Monate (87 Tage) so sommerwarm gewesen.

In München wird es immer heißer werden

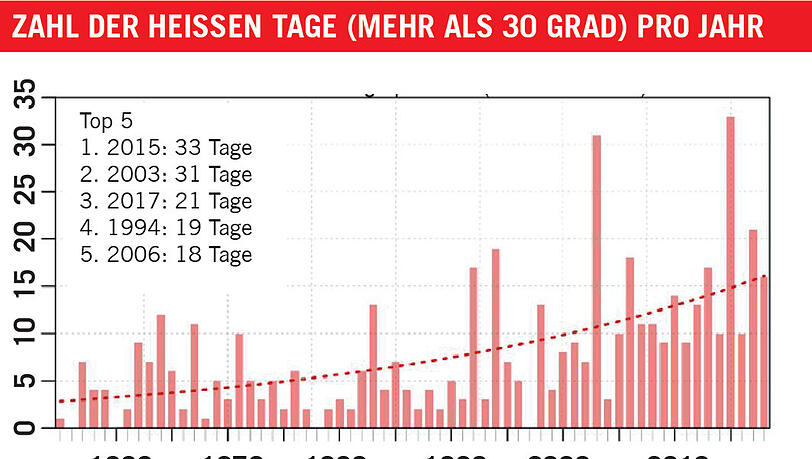

Bei den noch extremeren Hitzetagen mit mindestens 30 Grad geht die Kurve seit 1955 ebenso stetig nach oben. Spitzenreiter war hier der Hitzewellesommer 2015 mit 33 superheißen Tagen in der Stadt.

So sehr man sich freuen möchte – einerseits –, so sehr ist Sorge angebracht. "Der Klimawandel ist in München angekommen", so formuliert es durchaus besorgt Münchens Gesundheits- und Umweltreferentin Stephanie Jacobs (parteilos). Und meint damit: Wir müssen uns darauf einstellen, dass es über die nächsten Jahrzehnte immer heißer werden wird in München – und dass die Sommer immer länger dauern werden.

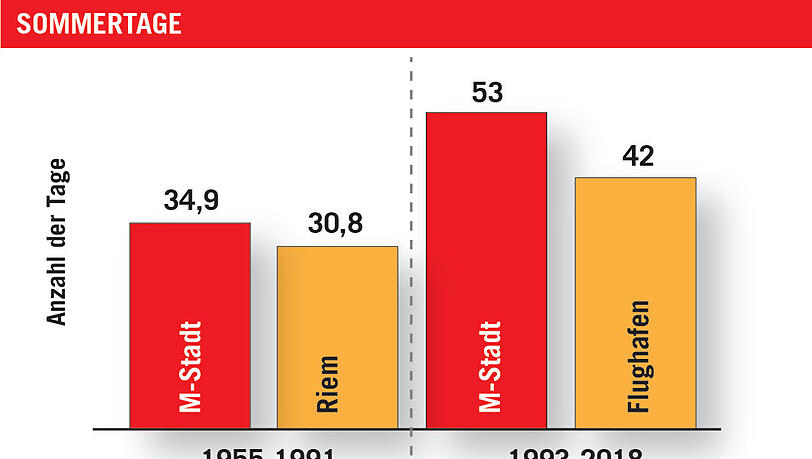

Eine Studie, in der ihr Umweltreferat zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst einen Blick in Münchens Klima-Zukunft geworfen hat, zeigt das Szenario deutlich: In den nächsten 30 Jahren wird sich die Zahl der über 25 Grad warmen Sommertage um 35 bis 40 Prozent erhöhen.

Verdoppelung der Sommertage in München im ungünstigsten Fall

"Im ungünstigen Fall kann es sogar zu einer Verdopplung der Sommertage kommen", sagt Tobias Fuchs, der Chef der Abteilung Klima- und Umweltberatung beim Wetterdienst. Was er damit meint, ist auf der großen Karte ganz oben auf dieser Seite zu sehen, auf der der DWD die Klima-Zukunft Münchens simuliert hat.

Bis zum Jahr 2000 bewegte sich die Zahl der Sommertage in München bei durchschnittlich um die 40 Tage. Im ungünstigsten Fall wird die Karte in der Zukunft (2041 bis 2071) ziemlich rot bis dunkelrot aussehen; die Zahl der Sommertage könnte sich also auf teilweise um 70 Tage erhöhen, in den dicht verbauten Stadtvierteln wie innerhalb des Altstadtrings könnten es auch noch deutlich über 70 Tage werden.

Klar ist auch: Das dicht versiegelte Stadtgebiet ist von einer künftigen Brütehitze weit mehr betroffen als das ländlichere Umland, das sich gar nicht erst so aufheizt an heißen Tagen.

München hat kühlende Winde aus den Alpen

Das hat sich schon in der Vergangenheit messen lassen: Draußen am ehemaligen Flughafen in Riem (und auch jetzt am Flughafen im Erdinger Moos) gibt es weniger sommerwarme und sehr heiße Tage als im Stadtgebiet.

Dabei ist München – etwa verglichen mit Stuttgart, das in einem kaum belüfteten Talkessel liegt – noch in einer glücklichen Lage. Weil es hier die Sondersituation der kühlenden Winde aus den Alpen gibt (im Fachjargon: "Alpines Pumpen"). Einfach gesagt, saugt die Stadt (die wärmer ist als das Alpenvorland) nachts kühle Luft aus den Alpen über die Frischluftschneisen (etwa die Isar-Schneise) an. Am frühen Vormittag, wenn die Sonne die Stadt wieder aufheizt, kommt der gegenläufige Zirkulationseffekt: Dann weht der Wind aus der Stadt Richtung Alpen.

Wie sich das an Hitzetagen mit über 30 Grad nachts auf die Stadt auswirkt: Von Süden kommt Abkühlung. Die kühle Luft strömt noch bis in die Altstadtbereiche und in die Maxvorstadt vor (dort hat der DWD gegen 23 Uhr noch 27 bis 29 Grad gemessen). Aber weiter nördlich, in Schwabing, Freimann, Milbertshofen, Feldmoching und am Hasenbergl staut sich die Hitze weiter, bei 30, 31 oder gar 32 Grad. Herumwälzen im Bett und schlechter Schlaf sind quasi programmiert. Während es sich außerhalb der Stadtgrenze bei rund 25 Grad deutlich besser schläft.

Klimawandel "nicht aus den Augen verlieren"

Für Stephanie Jacobs ist der Klimaschutz deshalb eine "Jahrhundertverantwortung" für mehrere Generationen: "Die dürfen wir auch jetzt in der Coronakrise nicht aus den Augen verlieren", mahnt sie.

Um München im Sommer kühlen zu können, reiche es auf die Dauer nicht, mehr Trinkwasserbrunnen für die Bürger in der Stadt zu installieren oder Stadtbäche wieder an die Oberfläche zu holen. "Wir müssen vor allem die Frischluftschneisen verteidigen", sagt sie, "die in der Stadt, aber auch die in den Umlandgemeinden, die wir für die Durchlüftung Münchens brauchen."

Die "Bürgerinitiative Frischluftzufuhr für München" etwa kämpft gegen eine Bebauung mit Gewerbeflächen bei Unterbiberg im Hachinger Tal an, die die Belüftung des Münchner Südostens von Giesing bis Neuperlach gefährden könnte.

Der Bund Naturschutz will verhindern, dass die Erdbeerwiese an der Grenze zwischen Ober- und Untermenzing bebaut wird. Auch bei der Planung für neue Hochhäuser und der Entwicklungsgebiete im Münchner Norden und Nordosten, so Jacobs, sei es zwingend notwendig, die Belüftungsfrage mitzudenken.

Lesen Sie hier: Party-Alarm am Gärtnerplatz - Polizei mit Appell an Münchner