Münchner Geschichte(n) in Geldscheinen: Blick in ein besonderes Archiv

Genau 20 Jahre alt ist der Euro seit dem 1. Januar - was für eine kurze Zeit gemessen daran, wie lange Menschen schon mit Geld umgehen. Die alten Ägypter haben schon im dritten Jahrtausend vor Christus Gold und Silber als Zahlungsmittel genutzt.

Papiergeld kam deutlich später. Als erstes Land der Welt hat China es im 11. Jahrhundert eingeführt, der Abenteuerreisende Marco Polo hat gestaunt, als er 1276 dort zum ersten Mal kaiserliche Banknoten sah. Die ersten offiziellen in Europa brachte die Stockholms Banco 1661 in Umlauf. Bayern musste noch länger warten.

Der Verleger Albert Pick (2015 in Garmisch gestorben) war so fasziniert von der Geschichte des Geldes, dass er eine riesige Geldscheinsammlung angelegt hat. 1964 übergab er sie der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. Heute liegt sie, gut gehütet, als Stiftung beim Gelddruck- und Sicherheitstechnologie-Konzern Giesecke+ Devrient (G+D) in München.

"Unsere Geldscheinsammlung ist die wohl weltweit größte", sagt Stiftungschefin Celia von Mitschke-Collande. Sie umfasst 300.000 Scheine, von chinesischen aus dem 14. Jahrhundert bis zu allerneusten Scheinen aus der ganzen Welt - und wird gerade digitalisiert. Die AZ durfte in die Alben schauen - und zeigt hier spannende Scheine aus München und Bayern.

Mehr Infos und Fotos zur Sammlung gibt es unter: www.geldscheinsammlung.de

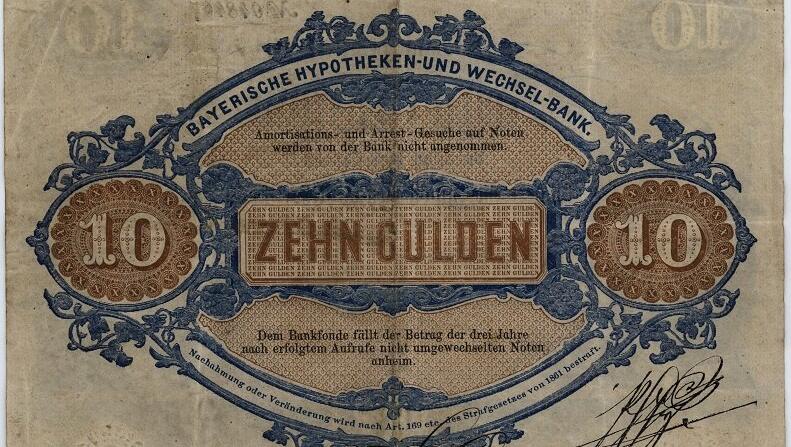

1836: Das erste Papiergeld in Bayern - zehn Gulden, fälschungssicher

Bis die Bayern das erste Mal Papiergeld in Händen halten, dauert es - bis 1836. Da darf die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank auf Anweisung von König Ludwig I. als erste bayerische Notenbank Banknoten ausgeben - im Wert von acht Millionen Gulden. Die "Emission Nr. 5" einer 10-Gulden-Note sieht besonders hübsch aus, die Figuren sollen den Bankzweck symbolisieren, die Unterstützung der Landwirtschaft. Dafür haben verschiedene Münchner Künstler Entwürfe gemacht. Man entscheidet sich für den Illustrator Eugen Klimsch, der häufig allegorische Figuren malt, gern im Stil alter Meister. Das Papier fertigt die Papiermühle Ebart in Spechthausen an. Gedruckt wird in Leipzig bei Giesecke+Devrient auf Empfehlung des Kupferstechers Peter Haseney, ein Profi in Sachen Scheine fälschungssicher machen (er entwirft auch Deutschlands erste Briefmarke, den "Schwarzen Einser"). Die "Emission Nr. 5" hat erstmals eine Rückseite, dort wird Haseneys Unterschrift aufgedruckt.

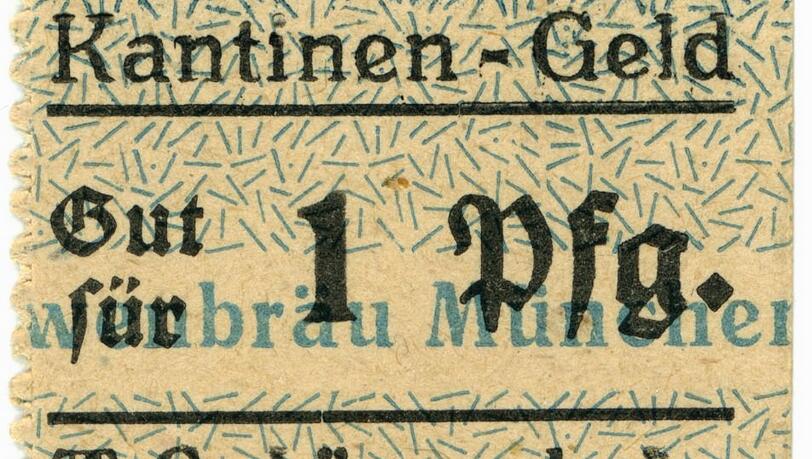

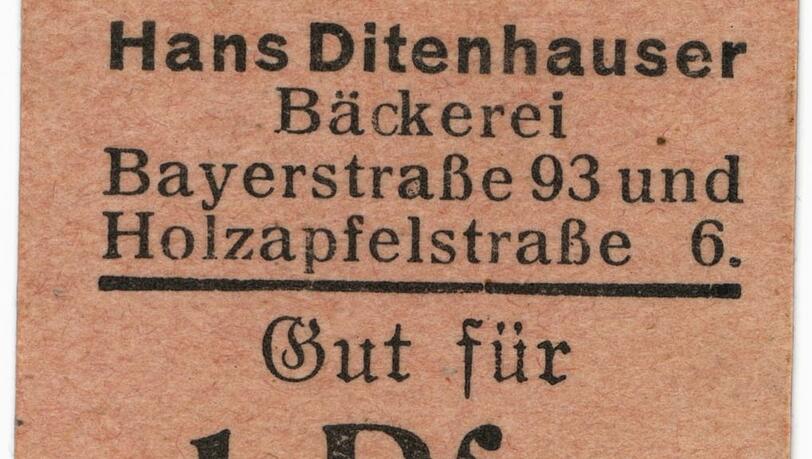

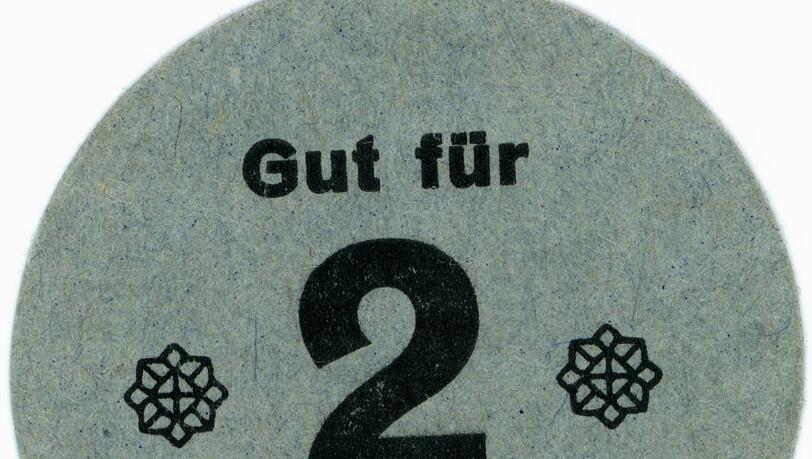

1916-1920: Münchner Notmünzen - die "Bäckerpfennige" aus Papier und Pappe - für Bäckereien, Metzgereien und Wirtshäuser

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 wird das Kleingeld knapp - auch weil Münzen (Mark und Pfennig) als Material für den Krieg gebraucht werden. Aber Firmen und Geschäfte brauchen Wechselgeld und wissen sich zu helfen: Sie lassen "Notmünzen" aus Metall, Porzellan oder Holz herstellen oder geben Kleingeld aus bedruckter Pappe oder Papier aus, im Wert von einem Pfennig bis einer Mark. In München, wo der Münzmangel von 1916 bis 1920 drastisch wird, heißen die Papier- oder Pappestücke "Bäckerpfennige". 400 Bäckereien, Metzgereien, Marktstandl, Wirtshäuser oder auch Kantinen behelfen sich so, damit die Münchner einkaufen können. Manche Bäckerpfennige sind rund wie die "2 Pfennig" aus dem Gasthaus zum alten Gärtnerkeller in der Steinstraße, manche auch quadratisch wie in der Bäckerei Ditenhauser.

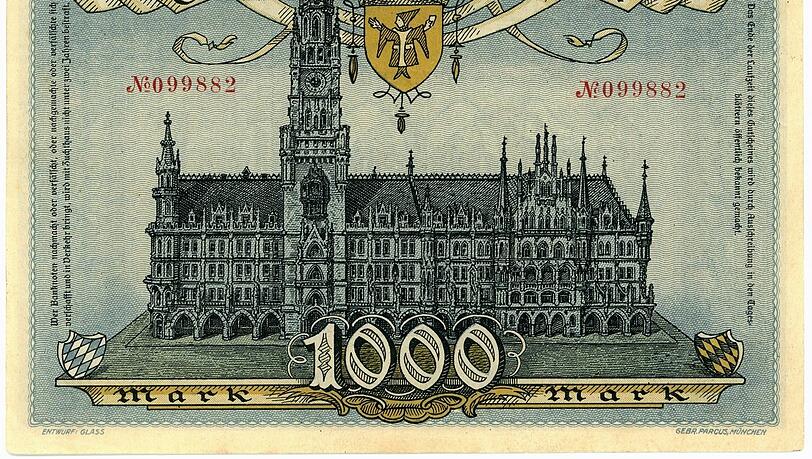

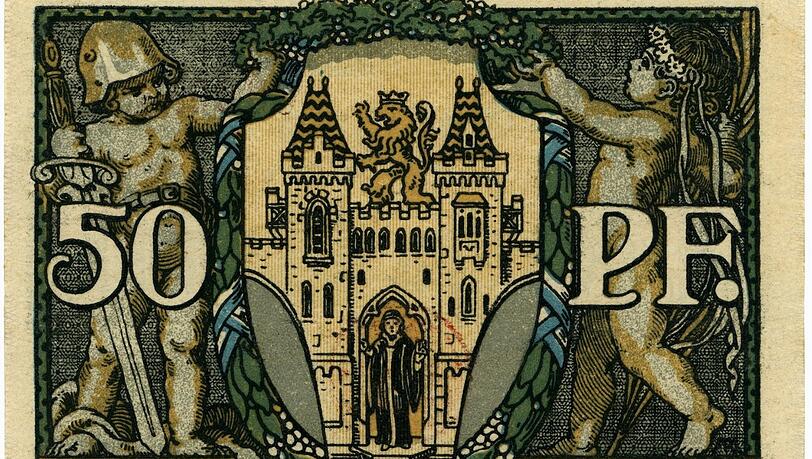

1918-1923: Münchner Notgeld Mit "Mark"-Gutscheinen hilft sich die Stadt selbst in der wirtschaftlichen Not der Inflationsjahre

Gegen Kriegsende 1918 macht die Geldentwertung Kleingeld überflüssig, es werden immer mehr große Beträge gebraucht. Die Reichsbank erlaubt den Städten, Papiernotgeld zu drucken. Die Entwürfe für die Münchner Notgeld-Ausgabe von 1922 zeichnet der Grafiker Franz Paul Glass († 1964). Seinen 1.000-Mark-Gutschein ziert etwa das Neue Rathaus, den 500-Mark-Schein die Frauenkirche, auf dem 100-Mark-Schein ist die Bavaria abgebildet. Gedruckt wird bei der Münchner Buchdruckerfamilie Gebrüder Parcus.

Fälschen ist strikt untersagt. Auf den Scheinen steht zu lesen: "Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft." Wenig später beginnt der Wahnsinn der Hyperinflation. Jede Woche steigen die Preise für Lebensmittel, Straßenbahn, Theater, Zeitungen und Friseure. 1923 gibt die Stadt Scheine in horrenden Werten heraus, auch damit die Bürger bei der Stadthauptkasse ihre Gas- und Stromrechnungen begleichen können. Im Sommer 1923 kostet ein Kaffee 10.000 Mark, ein Brot eine Million, eine Theaterkarte eine Milliarde. Die Münchner tragen die Millionenscheine in Wäschekörben zum Lebensmitteleinkauf. Erst mit der "Rentenmark" im November 1923 ist der Spuk vorbei.

1924 nach der Inflation: Die neue Währung Reichsmark

Die Zeit der bayerischen Gulden endet mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Von Bayern bis hinauf nach Preußen wird 1871 die "Mark" (Goldmark) eingeführt. Aber die neue Währung überlebt nicht lange. Das Deutsche Reich druckt pausenlos Mark nach, um die Kriegskosten des Ersten Weltkriegs zu bestreiten. Nach dem Krieg erschüttern Inflation und Hyperinflation das Land - bis die "Rentenmark" endlich die "Mark" ablöst. Aber auch das löst die Probleme nicht.

Und so kommt ab August 1924 schon wieder eine neue Währung: die "Reichsmark". In Bayern gibt die Bayerische Notenbank Scheine zu 50 und 100 Reichsmark aus, hergestellt von Giesecke+Devrient. Am Papierrand sind als Sicherheitsmerkmale kleine Seidenpapierstreifen eingestreut. Es sind die letzten bayerischen Banknoten. Denn zum 1. Januar 1935 endet das Notenausgaberecht der Bayerischen Notenbank - ab jetzt darf nur noch die Reichsbank Geldscheine ausgeben.