München geht immer – und am besten zu Fuß: Die schönsten Spaziergänge durch die Stadt

Das Münchner Lebensgefühl lässt sich nicht immer in Worte fassen. Oft sind es Momente, Erinnerungen und die Art, wie man unsere Stadt erlebt, die es ausmachen. Und das Wetter.

Ein kurzer Aufstieg zum Monopteros, um den Ausblick auf den Englischen Garten zu genießen. Ein Picknick unten auf der Wiese, die Volleyballspieler im Blick. Ein Bier am Kiosk und ein Spaziergang an der Isar, während einem die Sonne ins Gesicht scheint. Eine deftige Brotzeit am Chinesischen Turm – um einen herum das abendliche Stimmengewirr. Oder eine Gymnastikstunde unter freiem Himmel im Westpark.

Ob alteingesessen oder neu hinzugezogen, jeder hat seine eigenen Lieblingsorte und Rituale in der Umgebung. Doch eines eint die Liste der Unternehmungen – das Münchner Lebensgefühl lässt sich am besten zu Fuß entdecken. Das weiß auch der bayerische Autor Marko Roeske.

Marko Roeskes Buch "Zu Fuß durch München" regt zum Spazieren an – die AZ stellt ein paar Highlights vor

In seinem Buch "Zu Fuß durch München" stellt er zwölf Spaziergänge vor, die das "lebens- und liebenswerte München" auf ganz eigene Weise erlebbar machen. Gerade in Zeiten der Globalisierung, so Roeske, falle es Städten schwer, ihren Charakter oder gar ihren Charme – zu bewahren. Doch den Münchnerinnen und Münchnern sei ihr Lebensgefühl glücklicherweise nicht abhandengekommen. Und so widmet der Autor sein Bücherl allen Stadtverliebten

Seine Spaziergänge führen von der nördlichen Altstadt und dem Hofgarten über Schwabing und den Englischen Garten bis zum Schlosspark Nymphenburg. Die Strecken – zwischen 2,5 und 7,5 Kilometer lang – lassen sich gut miteinander kombinieren.

Wer noch Kraft in den Beinen hat, hängt etwa an die Tour durch die nördliche Altstadt gleich die westliche Route rund um den Marienplatz an oder spaziert weiter durchs Lehel.

Neben historischen Hintergründen zu den Vierteln und Sehenswürdigkeiten gibt es auch Antworten auf die Frage: Wo lässt sich unterwegs gut einkehren – etwa auf ein Bier oder eine Schweinshaxn?

Flanieren, Schlendern und Spazieren – die Münchner lieben's

Dass die Münchner gern spazieren und flanieren, ist kein Geheimnis. Das wird sofort sichtbar, wenn die Sonne scheint und man von der Reichenbachbrücke die Isar entlang blickt oder über den Gärtnerplatz schlendert. Marko Roeske hat das Rad somit zwar nicht neu erfunden – doch mit seinen Ideen lädt er dazu ein, den Blick für die vertraute Umgebung noch einmal zu schärfen.

Und vielleicht verliebt sich der ein oder andere dabei noch ein zweites oder gar drittes Mal in unser Millionendorf. Einst mal im negativen Sinne verwendet, ist das doch ein netter Kosename für unsere Stadt. Die meisten mögen doch das Gefühl von ein bisserl Dorf in unseren Straßen – und erkunden es auch gern zu Fuß.

Im Westpark kann man staunend durch fremde Kulturen wandeln

Ein ganzes Kapitel widmet Marko Roeske in seinem Buch dem Westpark. Kein Wunder, die Grünanlage ist zwar flächenmäßig nicht so groß wie der Englische Garten, bietet aber mindestens genauso viel – von großen Grünflächen und Biergärten bis hin zu beeindruckenden Bauten. Die knapp 70 Hektar große Anlage entstand dabei erst 1983 aus der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA). Vorher befand sich an dessen Stelle ein vernachlässigtes Gelände.

Mit der IGA veränderte sich das Stadtbild dann aber maßgeblich – und bis heute lassen sich Überbleibsel der Ausstellung bewundern. So wie das Ostasien-Ensemble der 23 Nationengärten, die der Park damals beinhaltete. Gleich östlich des Westsees geht die kleine Weltreise auch schon los: Eine neun Meter hohe thailändische Pagode – genannt Sala – ragt hier aus einem Teich empor. In ihrer Mitte steht eine geweihte Buddha-Statue, was sie zum ersten frei stehenden Buddha-Heiligtum Europas machte.

Von Thailand aus geht es weiter nach Nepal. Eine traditionelle Pagode aus Holz befindet sich gegenüber der Sala. 300 Handwerker schnitzten das Kunstwerk in Nepal. Für die IGA in Deutschland wurde sie dann originalgetreu wieder aufgebaut. Direkt daneben können sich Spaziergänger einen Eindruck von China machen. Im Chinesischen Garten schreiten Besucher sinnbildlich durch die vier Jahreszeiten und kommen dabei zur Ruhe.

Wer noch ein letztes Mal die Seite wechselt, gelangt schließlich zum Japanischen Garten. Über einen langen Steg erreicht man hier die Mitte eines Teiches, von wo aus der Blick auf ein kleines Teehaus am anderen Ufer fällt. Der Garten war ein Geschenk der Münchner Partnerstadt Sapporo, wo 1972 die Olympischen Winterspiele stattfanden, während München die Sommerspiele austrug.

Für die, die nach so einer Asienreise plötzlich Heimweh verspüren, liegt etwas weiter östlich ein kleines Stück bayerischer Tradition: Das Bayerwaldhaus aus dem Jahr 1747 mit seinem Bauerngarten wurde eigens für die IGA aus dem Museumsdorf im Bayerischen Wald nach München verlegt und ist so – wie der Autor anmerkt – "zwar aus Münchner Sicht ebenfalls recht weit aus dem Osten", hat aber immerhin "kulturell einen wohl doch noch etwas näheren Bezug zur Landeshauptstadt".

Wer abends noch nichts vorhat, findet im Westpark neben den weiten Grünflächen und schönen Gärten noch ein abwechslungsreiches Kulturangebot. Auf der einem Amphitheater nachempfundenen Seebühne am nördlichen Ufer des Westsees finden jeden Sommer täglich Freiluftveranstaltungen, wie Konzerte, Theateraufführungen und das Open-Air-Kino "Kino, Mond und Sterne" statt. Das Programm für Letzteres läuft noch bis zum 13. September. Karten gibt es auf der Website für 10,40 Euro.

An der Reichenbachbrücke flanieren: Von dort kann man auf die "Notre-Dame an der Isar" blicken

Dass man an der Isar besonders gut entlangspazieren kann, weiß freilich jeder. Die Reichenbachbrücke bietet dabei den perfekten Blick auf das Isarbett. Vor allem wenn Hochwasser herrscht, versammeln sich hier zahlreiche Schaulustige.

Die Brücke ist diesbezüglich eine wahre Überlebenskünstlerin: 1842 aus Holz erbaut, überstand sie überraschenderweise auch das Rekordhochwasser von 1899, das nicht mal die eiserne Luitpoldbrücke überlebte. Im Zuge dessen wurden viele Isarbrücken verstärkt, was der Reichenbachbrücke zu ihrer heutigen eindrucksvollen Erscheinung verhalf. Die Brücke ist seitdem zu einem beliebten Treffpunkt der Münchner geworden, die sich am anliegenden Kiosk gerne auch mal ein Bier holen.

Als einer der wenigen „Spätis“ der Stadt existiert der Kiosk an der Reichenbachbrücke schon seit über 100 Jahren und versorgt die Münchner rund um die Uhr mit Getränken, warmen Speisen, Snacks, Eis, Zigaretten, Zeitungen und vielem mehr. Auch über 300 Biersorten aus aller Welt werden hier angeboten.

Von der Isarlandschaft nicht wegzudenken ist außerdem die Kirche St. Maximilian. Ihre zwei markanten Türme ragen hinter Baumkronen imposant hervor. "Das neoromanische Gotteshaus wurde 1901 geweiht und galt als 'Notre Dame an der Isar'", schreibt Marko Roeske in seinem Buch. Ursprünglich hatte die Maximilianskirche zwei spitze Turmhelme, die im Zweiten Weltkrieg jedoch zerstört wurden.

Beim Wiederaufbau hat man sie aus Geldmangel dann durch relativ flache Dächer ersetzt. Seitdem hat man an den Turmhelmen nichts mehr geändert. Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die Kirche derzeit für zwei Jahre leider geschlossen. Ein Spaziergang entlang des oft übersehenen Bauwerks lohnt sich dennoch.

In einer Stunde zum Neptun – Flussaufwärts die Isar entlang und dabei die Relationen des Alls begreifen

Für das Kapitel „Spaziergang durch Obergiesing und die Au“ hat Marko Roeske ein weiteres Schatzerl ausgegraben: den Planetenweg des Deutschen Museums. Gegen alle physikalischen Regeln lassen sich auf ihm Saturn, Uranus und sogar Neptun zu Fuß erreichen.

Im Maßstab 1:1,29 Milliarden führt der Pfad vom Innenhof des Museums (hier befindet sich die "Sonne"; Museumsinsel 1) an der Isar entlang. Zwei Meter hohe Säulen markieren die Planeten. Auf ihnen finden sich Informationen über den jeweiligen Himmelskörper, das Sonnensystem und die Wegführung. Ein Erwachsener braucht für den 4,5 Kilometer langen Weg etwa 5900 Schritte. In der Realität entspräche ein Schritt etwa einer Million Kilometer. Beim Spazieren werden die Dimensionen des Alls und die Abstände der Himmelskörper ein bisserl klarer.

So erreicht man Merkur, Venus, Erde und Mars in wenigen Schritten. Für Jupiter und Saturn muss man dann schon länger gehen: zur Corneliusbrücke und kurz hinter die Reichenbachbrücke. Und für Uranus folgt dann ein richtiger Fußmarsch. Der taucht erst vor der Braunauer Eisenbahnbrücke auf.

Beim Flaucher stößt man dann auf Neptun. Nun wäre unser Sonnensystem eigentlich vollständig. Doch wer mag, kann noch einem alten Bekannten einen Besuch abstatten – Pluto liegt kurz hinter der Thalkirchner Brücke. Außerdem bietet sich dadurch ein schöner Rundweg um den Flaucher an. Und auf der anderen Isarseite trifft man auf den Biergarten zum Flaucher. Der perfekte Zeitpunkt für ein Bier oder ein halbes Hendl (bei schönem Wetter Montag bis Samstag ab 12 Uhr, sonntags ab 11 Uhr).

König Max II. und seine Architektur: Von der Brücke bis zum Platz hat der bayerische König seine Spuren hinterlassen

Wer in München unterwegs ist, kann ihm kaum entkommen: König Maximilian II. Joseph (1811–1864) war leidenschaftlicher Alpinist, Förderer von Wissenschaft und Kunst und begründete einen neuen Architekturstil. Ebendiesen sogenannten Maximilianstil kann man vor allem entlang der Maximilianstraße bestaunen, die nach dem bayerischen König benannt ist. Eins schon mal vorweg: Benannt ist nach Max II. so einiges.

Auch in Roeskes Buch taucht der Name öfter auf. So hat man von der Maximiliansbrücke einen guten Blick auf das Maximilianeum, von wo aus man einfach in die Maximiliansanlangen gelangt. Das herrschaftliche Gebäude beherbergt dabei seit 1949 den Bayerischen Landtag. Gebaut wurde es allerdings, wie der Autor schreibt, "als ein Ort der Bildung": Seit 1875 ermöglicht die Stiftung Maximilianeum besonders begabten Abiturienten bis heute ein sorgenfreies Studium in München.

In den Maximiliansanlagen findet man derweil ein Denkmal zu Ehren des Sohnes von Maximilian II. Seine Beziehung zum Märchenkönig Ludwig II. soll allerdings alles andere als warm gewesen sein.

Auf der anderen Seite der Maximiliansbrücke blickt der bayerische König höchstpersönlich vom Maxmonument auf das rege Treiben der Maximilianstraße herab. Sein eigener Vater König Ludwig I. soll sie aufgrund des Baustils, der ihm nicht gefallen hat, übrigens gemieden haben. Am Ende der Maximilianstraße erreicht man den Max-Joseph-Platz. Hier thront der Großvater von Max II.: Der erste König Bayerns, Maximilian I. Joseph (1756-1825), scheint dem Volk die Hand zum Gruß zu erheben.

Tanz und Gedenken im Hofgarten: Die königliche Gartenanlage ist mehr als eine Abkürzung zur Eisbachwelle

"Wir widerstehen für den Moment noch der Versuchung, gleich nach links in den Hofgarten einzuschwenken", schreibt Marko Roeske zu Beginn des ersten Spaziergangs in seinem Buch, der am Odeonsplatz startet. Dass manche dieser Versuchung nicht widerstehen können, ist wohl der prächtigen Lage des Gartens geschuldet: Er liegt direkt zwischen Residenz und Staatskanzlei. Doch auch als Abkürzung auf dem Weg vom Odeonsplatz zur Prinzregentenstraße wird der Hofgarten gerne genutzt.

Dabei übersehen die eiligen Fußgänger oft den zwölfeckigen Pavillon im Zentrum der Anlage. Der sogenannte Dianatempel wurde 1614 im Auftrag des Kurfürsten Maximilian I. errichtet. Auf ihrer Kuppel befindet sich eine Kopie der Bronzefigur "Tellus Bavaria" – wobei diese ursprünglich die Göttin Diana darstellen sollte. Das Original können Besucher im Residenzmuseum begutachten.

Der Dianatempel dient oft Straßenmusikern, die die Akustik des Pavillons für ihre Auftritte nutzen. Auch Tangotänzer zieht es im Sommer hierhin.

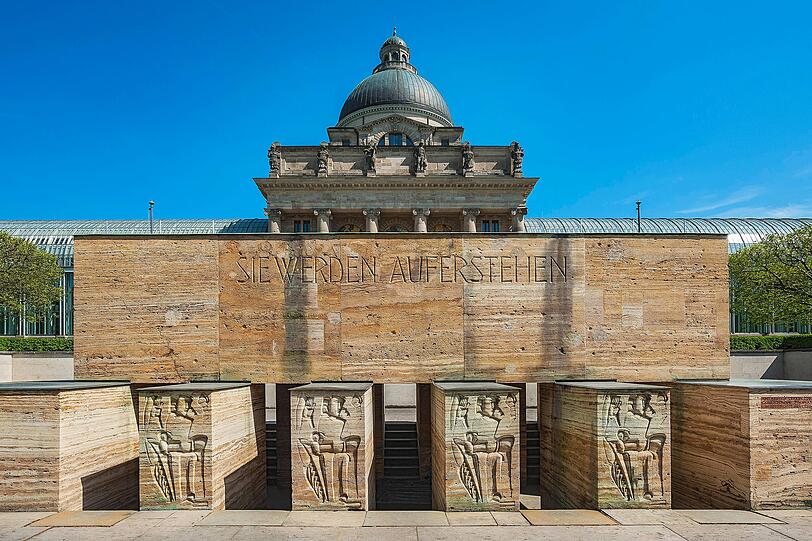

Direkt vor der imposanten Staatskanzlei befindet sich wiederum ein Ort, der eher zum Innehalten einlädt: das Kriegerdenkmal zum Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Münchner Soldaten. Die begehbare Gruft, aus massiven Travertinblöcken gebildet, erinnert den Autor an ein Hünengrab – ein Massengrab aus der späten Jungsteinzeit.

An den Wänden des Vorraums zur Gruft befinden sich zwei Reliefs mit marschierenden Soldaten und Gräbern. Die einst verzeichneten Namen der Gefallenen wurden im Zweiten Weltkrieg beschädigt und wurden nicht wieder hergestellt. Im Zentrum der Gruft befindet sich die überlebensgroße Figur eines toten Soldaten. Die stellvertretende Grabkammer hinterlässt bei Besuchern eine bleibende, mahnende Wirkung und ist auf jeden Fall einen Besuch wert.