"Kein Stammtisch, kein Schwarz-Weiß" – Michael Wolffsohn und der Nahost-Konflikt

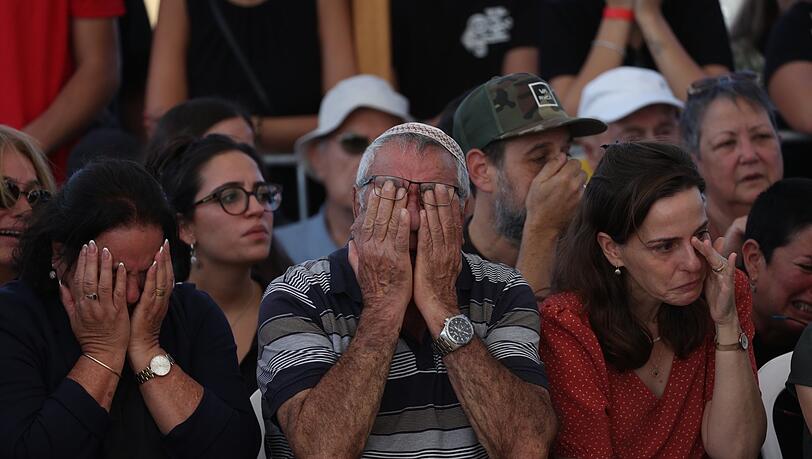

Es ist der Jahrestag des Hamas-Massakers an Juden in Israel am 7. Oktober 2023. Spricht noch jemand von den verbrannten Menschen, von geköpften Babys?

In München hatte das Bündnis "Palästina spricht" zur "Marschdemo" auf den Odeonsplatz geladen. Hier geht es nicht um hingemetzelte Israelis, sondern um Kolonialismus, Imperialismus, den Sudan, den Kongo, Wasser, Klimagerechtigkeit und die Tatsache, dass am Münchner Rathaus die Flagge Israels hängt, die "Terrorfahne", wie sie es hier nennen.

Klar, wo die Stadtgesellschaft steht?

Die Demonstration am vergangenen Sonntag in München gegen Antisemitismus wird verhöhnt: Trotz 200 dahinter stehenden Organisationen seien kaum 1000 Menschen gekommen, da sei es klar, wo die Stadtgesellschaft stehe.

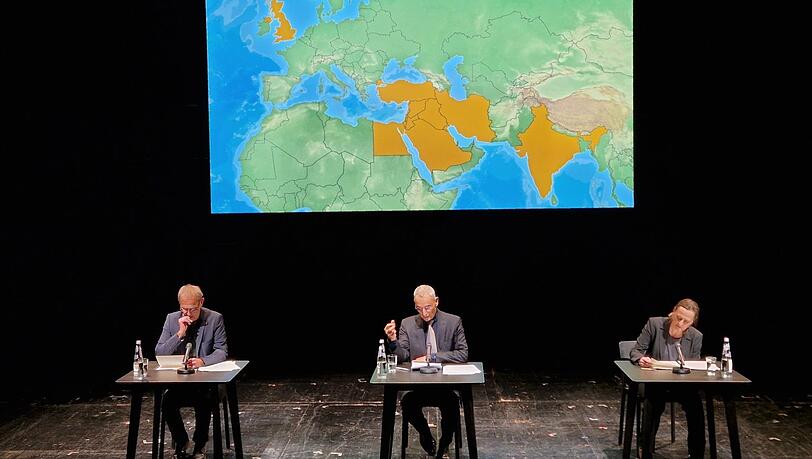

Ein anderer Teil der Stadtgesellschaft versammelt sich im Marstall, wo Michael Wolffsohn – bis 2012 Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München und Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie – Fakten über die Geschichte des zerrissenen Landes präsentieren will, das man einst Judäa nannte.

Gemeinsam mit Barbara Horvath und Michael Goldberg, Ensemblemitglieder des Residenztheaters, trägt er vor, was sich in 2000 Jahren ereignet hat. "Kein Stammtisch, kein Schwarz-Weiß", sondern "Sachlichkeit, vor allem: Menschlichkeit" will der Historiker vermitteln. Dennoch: Es ist kompliziert. Das Publikum, altersmäßig überraschend gemischt, von sehr jung bis relativ gereift, folgt aber konzentriert und ohne Zwischenrufe dem etwa 80-minütigen Trialog.

Wie die Juden aus ihrem Land vertrieben wurden

Von Anfang an, so hält Wolffsohn es fest, gab es im Land Palästina, das nicht immer so hieß, eine "Mischbevölkerung". Rom habe dann die Juden vertrieben und verschleppt, und so verstreuten sie sich in alle Welt, wo sie, stets als Minderheit von der Gnade der Mehrheit abhängig, bestenfalls geduldet, schlimmstenfalls massakriert wurden.

Zionistische Juden im 20. Jahrhundert seien demzufolge keine Einwanderer, sondern Rückkehrer, und Israel ein "eigener jüdischer Staat, wo wir nicht mehr verfolgte Minderheit, sondern Mehrheit sind". Wolffsohn springt vom Zionisten Theodor Herzl zu Großbritannien, der das Mandatsgebiet Palästina nach dem Ersten Weltkrieg auf Geheiß des Völkerbunds verwaltet, zum Guerillakrieg der Hamas und den Palästinensern, die er als Opfer der eigenen Führung sieht – eigentlich schon immer.

"Freiwillige Unterwerfung"

Doch die meisten Medien und weite Teile der globalen Öffentlichkeit gingen der Guerillastrategie der Hamas "auf den Leim". "Manche wollen es nicht wissen", glaubt Wolffsohn, aus Angst, Mitläufertum, "freiwilliger Unterwerfung".

Immer habe zudem im 20. und 21. Jahrhundert die Führung der Palästinenser das Maximum in Verhandlungen verlangt – und dann nichts bekommen. Das Abkommen von Camp David 1978 etwa, der Oslo-Vertrag von 1993, der "Israels Ja zur Zwei-Staaten-Lösung" gewesen sei – die Führung der Palästinenser aber habe Politik nur zum Schein betrieben, ihre Antwort sei Ablehnung und Terror gewesen. Israel habe "Land für Frieden" geboten und sei damit gescheitert.

"Bilder zeigen Leid, erklären es aber nicht"

Wolffsohn geht es darum, Aktion und Reaktion voneinander zu trennen. So sei auch der Rechtsruck in Israel eine "Reaktion auf Raketen" gewesen. Und es geht dem Historiker darum, die Bilder mit ihrer Bildmacht in einen Kontext zu rücken: "Bilder zeigen Leid, erklären es aber nicht." Am Ende herzlicher Applaus für Wolffsohn, Horvath und Goldberg. Draußen vorm Marstall ist es ruhig. Der größte Teil der Stadtgesellschaft scheint daheim zu sein.

- Themen:

- Hamas

- Odeonsplatz