Karstadt am Bahnhof: Warenhaus im Wandel

Von Karl Stankiewitz Das größte und umsatzstärkste Kaufhaus Deutschlands, der Karstadt am Hauptbahnhof, hat wieder einmal neue Besitzer bekommen. Je zur Hälfte gehört es künftig, sofern das Kartellamt die Zustimmung nicht versagt, dem österreichischen Immobilienkönig René Benko und der deutsch-amerikanischen Holding RFR. Und beide haben Großes vor mit dem Groß-Kaufhaus – sogar von einem Teil-Abriss ist die Rede.

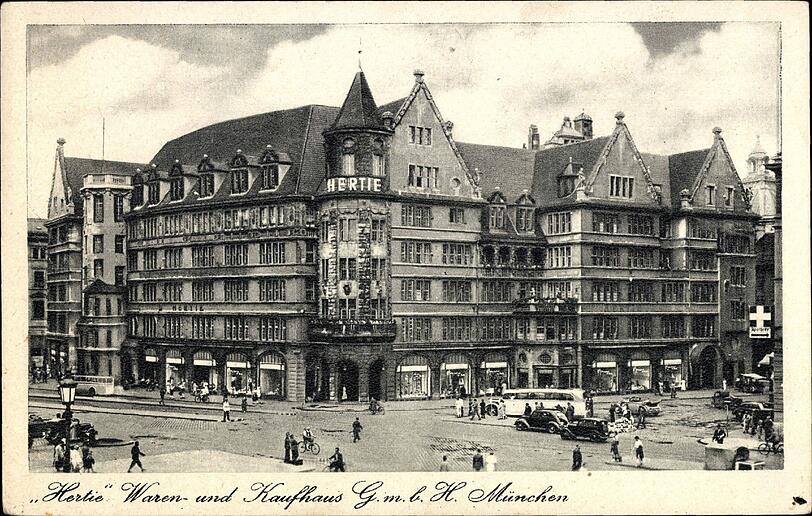

Die aus dem historischen Hertie-Haus hervorgegangene Immobilie hat eine abenteuerliche Vergangenheit – eine Geschichte von Geld bringenden Ideen und von Spekulationen mit großem Geld.

Dieser Kaufhaus-Komplex ist fast so groß wie ein ganzes Stadtviertel, er erstreckt sich vom Hauptbahnhof bis zum Hotel Königshof am Stachus. Auf einer Fläche von rund 56 000 Quadratmetern und hinter einer 500 Meter langen Schaufensterfront werden ungefähr 300 000 Produkte angeboten: vom geräucherten Aal im Gourmet-Bistro in der Unteretage bis zum Zauberkasten in der riesigen Spielzeug-Abteilung, vom Lifestyle-Tand bis zur größten Dirndl-Kollektion Bayerns, die sich neulich erst wieder Touristen andiente. In München kennt man das Haus am Bahnhofsplatz 7 trotz wechselvoller Geschichte und Firmierung nach wie vor unter dem Namen Hertie. 1837 in Westpreußen geboren, hatte der erfolgreiche Kaufmann Hermann Tietz gegenüber dem Bürklein-Bahnhof 1904 bis 1905 Münchens erstes großes Warenhaus bauen und von seinem 23-jährigen Neffen Oscar betreiben lassen. In der Nachbarschaft besaß der jüdische Multi-Unternehmer, der mit Großfamilie von Birnbaum nach Berlin gekommen war, schon das Café Imperial und das so genannte Bügeleisenhaus, später bekannter als „Pinihaus“.

Damen behaupteten, sie kauften hier nur für das Personal

Beim baulichen Entwurf orientierte sich der Architekt Max Littmann an der Neo-Renaissance. Er nützte aber auch jüngste technische Errungenschaften. Eugen Diesel konstruierte eine Licht- und Kraftanlage, die sechs elektrische Aufzüge und später sogar Rolltreppen betrieb. Eine Dampfheizung sorgte für komfortable Wärme. Acht firmeneigene Automobile und zehn Pferdekutschen lieferten die von vornherein sehr preisgünstigen Waren – auf Wunsch auch an Kunden direkt. Das anspruchsvolle Münchner Bürgertum genierte sich nämlich anfangs, das „Volkskaufhaus“ aufzusuchen; vornehme Damen kauften dort angeblich nur „fürs Personal“ ein, billig, neutral verpackt.

Jedenfalls wurde der wundervolle Warentempel des Hermann Tietz binnen weniger Jahre zum aufkommensstärksten Geschäft Münchens und zum bedeutendsten Kaufhaus Süddeutschlands. Den ungeheuren Erfolg garantierten neue, heute noch gängige Verkaufspraktiken (wie Umtausch- und Rückgaberecht), Lichtreklame, raffinierte Werbung, Sonderaktionen und Schlussverkäufe (mit Preisnachlass).

Etliche seiner Träume konnte der geniale Kaufmann Oscar Tietz wahr werden lassen. Inmitten seiner Warenwelt eröffnete er das erste „Cinematographen-Theater“ der Stadt. Zur Tradition machte er den „Traum in Weiß“: an bestimmten Tagen herrschte die Farbe Weiß. Sein Lieblingshaus bekam ein Restaurant, eine Spielecke für Kinder und einen Dachgarten. Geboten wurden Künstlerkonzerte und Kunstausstellungen, 1916 beispielsweise Bilder von Soldaten. Onkel Hermann starb 1907 in Berlin, der nicht minder verdienstvolle Oscar 1923 in Vorarlberg; auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee hat die Familie Tietz heute ein Ehrengrab. Immerhin hatte Oscar Tietz 1903 den Verband deutscher Waren- und Kaufhäuser, 1909 den Verein der deutschen Juden und 1919 die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels gegründet.

Karstadt am Hauptbahnhof für 250 Millionen verkauft: Neuer Millionen-Deal

Das hinderte die Nazis nicht, bereits 1926 gegen das „jüdische Ramschgeschäft“ zu hetzen. Im Stadtrat stritt man um einen geplanten Anbau in Turmform, der den Mittelstand und den Verkehr behindere. Um diese Zeit arbeiteten nicht weniger als 13 000 Angestellte im verzweigten Kaufhauskonzern des Hermann Tietz, der samt aller Anverwandten eines der ersten Opfern der staatlich organisierten „Arisierung“ werden sollte. Das begann schon wenige Wochen nach Hitlers „Machtergreifung“ mit der Schmierparole „Kauft nicht bei Juden!“ Wer auch nur bei einem kleinen jüdischen Uhrhändler reinschaute, musste in Kauf nehmen, aufgeschrieben und belästigt zu werden.

Hermann Tietz: Der Gründervater von Hertie

Im Sommer 1934 mussten die „nichtarischen“ Teilhaber der Firma Tietz ausscheiden; ihnen blieb wenigstens noch die Emigration. Ihre Aktien mussten sie billig abgeben. Den Kurs hatten Dresdner Bank und Commerzbank, die Hauptnutznießer, durch Manipulation gedrückt. Fortan durfte die Warenhauskette auch nicht mehr unter dem Namen Hermann Tietz firmieren, sie sollte, abgekürzt auf die ersten Buchstaben des Gründer-Namens, unverfänglich „Hertie“ heißen.

1972 wird der Hertie zu Deutschlands größtem Warenhaus

Ein Volksgenosse, der kein Parteigenosse war, wurde Geschäftsführer: der Tietz-Einkäufer Georg Karg. Der kaufte im Krieg der Dresdner Bank die Aktien der Warenhauskette ab. Für die Bank war es eh kein Geschäft damals. Das Münchner Hertie-Haus diente als Soldatenheim. Von den Bomben, die das Bahnhofsviertel besonders heimsuchten, blieb ausgerechnet dieser frühere „Judenladen“ nahezu verschont.

So konnte dort Georg Kargs Sohn Georg-Hans schon im August 1945 eine Dachkammer beziehen und im September einen Bretterverschlag für ein äußerst karges Warenangebot im Lichthof aufstellen. Stück für Stück und ohne jegliches Startkapital wurde das Haus nicht nur komplett wiederhergestellt, sondern dann auch fünf Jahre lang umgebaut und erheblich erweitert. Nach der Währungsreform erreichte das Geschäft fast wieder die Hochblüte der frühen Jahre. Den Tietz-Erben in den USA und der Schweiz konnten die Kargs das Aktienbündel, das die „Arisierten“ im Zuge der Restitution zurückbekommen hatten, günstig abkaufen. Nach 1950 konnten sie ihren neuen Warenhaus-Konzern wieder auf 55 Filialen bundesweit aufstocken. Seit dem Olympiajahr 1972 war „Hertie Bahnhofsplatz“ (wie es jetzt hieß) das größte Warenhaus Deutschlands.

Inzwischen hatten sich die Eigentumsverhältnisse und die Firmennamen alle paar Jahre geändert. Als das Geschäft nicht mehr gut lief, verkaufte Georg-Hans Karg die „Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH“ 1994 an den stärksten Konkurrenten, die Karstadt AG, welche alsbald in der „Arcandor AG“ aufging, einem kapitalistischen Musterverbund.

Ein ganzer Trakt soll abgerissen werden. Es entstehen Luxus-Läden

Nun galt allein das Prinzip Gewinnmaximierung. Hertie-Filialen wurden geschlossen oder verkauft oder zu „Karstadt“. Außer einer Niederlassung in Berlin behielt nur das Haus am Bahnhof bis 2007 den Gründernamen. Es blieb das größte als Hertie geführte. Heute steht am Eckturm wieder „Karstadt“. Vor seinem Tod 2003 hatte Kaufhauskönig Karg noch eine gemeinnützige Stiftung für Hochbegabte gegründet. Ab 2005 wanderte das Hertie-Karstadt-Haus mit seinem doppelt so großen Anbau und der für Spekulanten hochinteressanten Lage durch die internationale Finanzwelt, wobei meist dreistellige Millionenbeträge genannt wurden. Zeitweise gehörte die Immobilie britischen Investoren, welche bald Finanzprobleme bekam. Der Berliner Kunstsammlersohn Nicolas Berggruen konnte die kriselnde Kaufhauskette 2010 für einen Euro kaufen, er musste aber mit roten Zahlen kalkulieren.

Bis im August 2014 überraschend der 37-jährige Tiroler Investor René Benko zugriff. Auch er zahlte nur den symbolischen Euro für die verbliebenen 83 Karstadt-Filialen. Nur das Spitzenobjekt, Hertie, fehlte ihm noch in seinem Münchner Imperium, zu dem inzwischen auch die Alte Akademie, der Oberpollinger und die Schrannenhalle gehören.

Anfang 2015 kaufte das US-Unternehmen RFR, das in Deutschland bereits Gewerbeimmobilien im Wert von 2,2 Milliarden Euro besitzt, die komplette Einkaufsstadt am Hauptbahnhof samt Tiefgarage mit 500 Plätzen für 180 Millionen Euro, deren Mieter aber für zehn Jahre noch Karstadt bleibt, der ebenso global operierenden irischen Investmentgesellschaft Highstreet zu 50 Prozent ab. RFR gehört den ausgewanderten „Frankfurter Jungs“ Aby Rosen und Michael Fuchs, deren Häuserbesitz in New York sogar den des Donald Trump übertrumpft haben soll.

Die andere Kapitalhälfte übernahm kürzlich, angeblich für 250 Millionen Euro, der Konzern Signa, den der Sohn eines Innsbrucker Gemeindebediensteten nach Schulabbruch (wegen zu vieler „Fehlzeiten“) gegründet hatte. Wie die „Immoblienzeitung“ feststellte, ist Benko nunmehr der „größte Immobilienvermieter in der Münchner City“. Benko scheint östlich vom Bahnhof eine Einkaufsstadt zu planen mit dem alten Hertie-Haus und – wie bereits in Benkos „Mall“ am Kurfürstenplatz und seinem „Goldenen Quartier“ in Wien - vielen Luxusläden. Abgerissen wird der lange Neubautrakt, den ein Architekturführer eh als „überproportionierten, abweisenden Funktionsbau“ bewertet.

„Das Bahnhofsviertel. Wo München wirklich Weltstadt ist“ von Karl Stankiewitz, Sutton Verlag