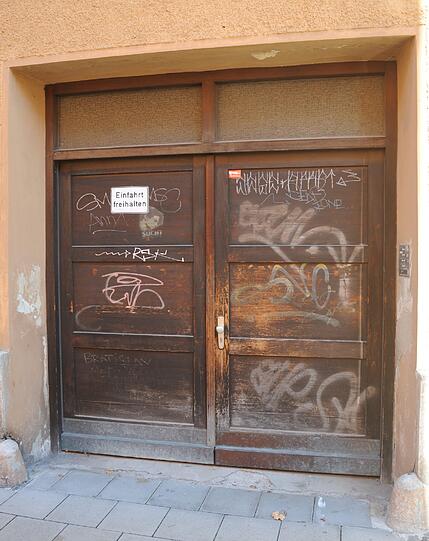

Gammel-Haus: „Zeichen schlampiger Verwaltung“

Altschwabing - Sascha Schreiner wäre gern geblieben. Beste Lage in Altschwabing, vier Zimmer, Wohnküche, Bad – und das bei günstiger Miete, weil die Familie seit Jahrzehnten in der Wohnung lebt.

„Aber meine Frau und ich wollten heiraten und Kinder haben“, sagt Schreiner, „und das war einfach keine Umgebung mehr für ein Baby.“

Denn das Haus in der Wagnerstraße ist stark sanierungsbedürftig: 47 Jahre lang hat es der Stadt gehört, bis es dieses Jahr in den Besitz der städtischen Wohnungsgesellschaft Gewofag übergegangen ist.

Über die Jahre sind die meisten Mieter entweder ausgezogen oder verstorben. „Das Haus ist wohl nach dem Krieg notdürftig hergerichtet worden“, sagt Werner Lederer-Piloty, der Vorsitzende des Bezirksausschusses (BA) Schwabing-Freimann, „alte Bausubstanz, aber weit entfernt vom Baudenkmal“.

An den BA-Vorsitzenden haben die Mieter nie geschrieben. „Schlimm für die, die dort wohnen – und schade, dass die Stadt wertvollen Wohnraum so lange verschleppt hat“, sagt Werner Lederer-Piloty: „Ein Zeichen von schlampiger Verwaltung.“

Sascha Schreiner war sieben, als er in das Haus in der Wagnerstraße3 gezogen ist, zu seiner Großmutter. Seitdem hat sich das Gebäude nicht wirklich verändert, schon damals bröckelte der braune Putz. „Aber als Kind nimmt man das nicht so wahr“, sagt Schreiner.

Die meisten Häuser ringsum sind hübsche Altbauten, links raus geht es zum Englischen Garten, rechts an der Ecke zur Siegesstraße steht die Kultkneipe „Podium“. „Die Mieter waren immer nett“, erinnert sich die Wirtin Renate Vogel. „Wir kannten eigentlich alle. Musiker von uns haben dort gewohnt. Und ein paar ältere Leute, die leider schon gestorben sind.“

Auch Sascha Schreiner fängt als 16-Jähriger an, sich seinen Lebensunterhalt als Musiker zu verdienen, spielt bei The Public, Nepomuk Fitz, Ali Khan. Als seine Großmutter 2001 krankheitsbedingt in ein Heim zieht, behält er die Wohnung – nach langem Hickhack: „Die Stadt wollte die Wohnung lieber leer lassen. Es hat dann ein halbes oder sogar Dreivierteljahr gedauert, dass ich als 18-Jähriger um die Wohnung gebangt habe. Aber letzten Endes mussten sie mich als Mieter eintragen.“

Stück für Stück sind ein paar Sachen gemacht worden, die wirklich notwendig waren, erinnert sich Schreiner. Gasöfen haben die acht Wohnungen irgendwann bekommen. Aber die Fenster sind schlecht isoliert, und auch sonst hat sich wenig getan, seit Schreiners Oma in den 60er Jahren eingezogen ist. „Wir haben ständig nachgefragt: Liebe Stadt, sagt uns bitte, wann ihr saniert. Wir haben angeboten, selbst die Böden und die Wände zu machen, wenn die Stadt dafür die Fenster übernimmt.“

Nässe von unten: Ein häufiges Problem bei Nachkriegsbauten

Es würde sowieso bald saniert, hörte Schreiner von der Stadt. „Das Spiel spielten wir sieben Jahre lang“, erzählt Schreiner. Er forderte eine schriftliche Auskunft zu Sanierungsplänen – und bekam keine Antwort. Als sich nach einem Wasserschaden in der Wohnung über ihnen Schimmelflecken an den Wänden bilden, geben Schreiners auf – und ziehen 2009 aus. Wie schon andere Mieter vor ihnen.

Seit 1965 hatte das Haus der Stadt gehört. Dort ist man sich keiner Schuld bewusst. „Im Kommunalreferat bestand schon längere Zeit das Vorhaben, das Haus selbst zu sanieren“, heißt es dort. Wann genau, das lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Dass das Haus nicht gut gegen Grundwasser gesichert sei, wodurch Nässe aufsteigt und sich Schimmel bildet, sei ein häufiges Problem der Bauten aus der Nachkriegszeit – und ein großer Sanierungsaufwand.

Das Kommunalreferat plante, das Haus in mehreren Schritten umfassend zu sanieren, einen Aufzug einzubauen und Balkone anzubringen. Aber die Mieter wollten nicht: Sie hätten vorübergehend in die schon sanierten Wohnungen ziehen sollen.

„Es ist oft so, dass Leute ihre günstige Miete einem optimalen Zustand des Hauses vorziehen“, heißt es bei der Stadt.

So kam es über die Jahre zu Leerständen: Mieter starben und zogen aus, niemand rückte nach. Als „nicht bewohnbar“ gelten eine Wohnung und das Kutscherhäuschen im Innenhof, der Dachgeschosswohnung fehlte ein Rettungsweg. Abgesehen davon: Mieter hätten starke Rechte. Menschen vorübergehend in die leeren Wohnungen des sanierungsbedürftigen Hauses ziehen zu lassen, wäre problematisch gewesen, heißt es bei der Stadt.

Die Sanierungspläne schmiedete das Kommunalreferat aber wohl erst nach dem Auszug der Schreiners 2009 – mit ihnen war über eine Modernisierung nie gesprochen worden.

„Es ist mir schwer gefallen, auszuziehen. Ich bin dort aufgewachsen, und die Wohnung hatte so viel Potenzial“, meint Schreiner.

870 Euro Miete im Monat zahlte er zum Schluss für 91 Quadratmeter, dazu rund 250 Euro Nebenkosten. Sein elf Monate alter Sohn wird jetzt erst einmal in der Adalbertstraße groß.

Der Hausmeister lebt noch in dem Gebäude und eine 90-jährige Dame – seit 67 Jahren. Der Rest steht leer, auch das Kutscherhäuschen im Innenhof. Manchmal klingeln Studenten bei der betagten Dame und fragen, ob sie sich die leer stehenden Wohnungen nicht selbst herrichten dürfen.

Die Gewofag, seit Anfang 2012 Besitzerin des Gebäudes, ist noch mit der Prüfung des Hauses beschäftigt. „Ob es saniert oder abgerissen und neu aufgebaut wird, steht noch nicht fest“, erklärt Peter Scheifele von der Gewofag: „Auch nicht, ob es geförderte oder frei finanzierte Wohnungen werden.“

Aber auch bei letzteren ist für die Gewofag der aktuelle Mietspiegel (14,80 Euro pro Quadratmeter) die Höchstgrenze.

„Wir sollten froh sein, dass das Haus in den Besitz der Gewofag übergegangen ist. Dann werden es keine Luxuswohnungen“, so der Bezirksausschuss-Chef Lederer-Piloty.

„Eine feine Sache“, findet auch Sascha Schreiner: „Aber der Weg bis dahin, der war nicht in Ordnung.“

- Themen:

- Gewofag