"Berg Heil": Vergangenheit des Alpenvereins in NS-Zeit

„Berg Heil“ klingt schon ein wenig wie "Sieg Heil". Unter diesen provokativen Titel stellt der Alpenverein die Aufarbeitung seiner Vergangenheit - in Form einer Ausstellung in München.

München - Manchmal ging es ganz einfach mit der Entnazifizierung. Eine Stückchen Stoff, eine Nadel, ein paar Stiche - schon war der nach 1945 unerwünschte Name Hermann Göring überdeckt von dem neuen Namen Martin Busch. Nach diesem unbedenklichen Tiroler Landesschulrat benannte der Alpenverein nun die ursprünglich als Hermann-Göring-Haus geplante Hütte in den Ötztaler Alpen, und der Wirt wollte die guten neuen, aber leider vergangenheitsbelasteten Wolldecken nicht wegwerfen.

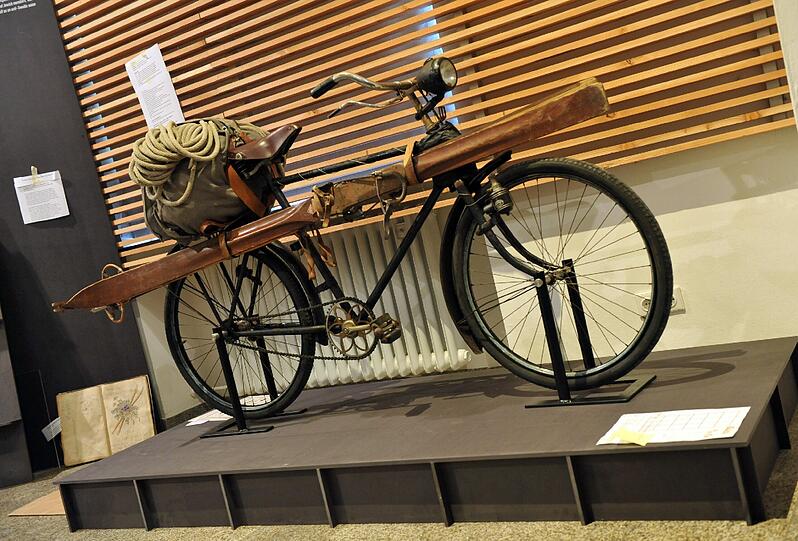

Über 65 Jahre nach Kriegsende haben die Alpenvereine in Deutschland (DAV), Österreich (OeAV) und Südtirol (AVS) jetzt gemeinsam ihre Geschichte aufgearbeitet und ein 600-seitiges Werk zur Zeit von 1918 bis 1945 veröffentlicht. In einer Ausstellung sind von Donnerstag an in München rund 250 Exponate zu sehen: Matratzenlager, Fahrräder, mit denen Bergsteiger in die Westalpen zu den großen Nordwänden fuhren, und eben die - tatsächlich braune – Wolldecke mit dem Schriftzug „Hermann Göring Haus“.

„Ich finde, die Decke ist ein schönes Beispiel für den Umgang mit dem Nationalsozialismus“, sagt Museumsleiterin Friederike Kaiser. „Man benennt sich um – und kümmert sich nicht mehr darum.“ In Kleinarbeit haben nun Historiker, Volkskundler und Pädagogen Tausende Seiten Vereinsunterlagen aus den Archiven geholt. Ihre Veröffentlichung nannten sie provokativ „Berg Heil!“. Bis heute hört man den Gruß, doch manchem stellen sich die Nackenhaare hoch – klingt er doch ähnlich wie „Sieg Heil“ oder „Heil Hitler“. „Ich finde, man kann den Gruß nicht einfach weiterverwenden“, sagt Kaiser. „Wir haben es jetzt problematisiert. Entscheiden muss jeder selbst.“

Der Heils-Gruß ist – wie das Hakenkreuz – viel älter. Ab 1840 grüßten sich Turner mit „Gut Heil“, Arbeiterturner sagten „Frei Heil“. 1881 soll der Bergsteiger August von Böhm seinen Gefährten auf dem Olperer erstmals „Berg Heil“ zugerufen haben. „Es ist einerseits ein alter Bergsteigergruß, der von den Nazis geklaut wurde. Er zeigt andererseits die Anfälligkeit der Gruppe für völkisches und nationalsozialistisches Denken“, sagt der Potsdamer Sporthistoriker Hans Joachim Teichler.

Der Alpenverein, daran lassen die Wissenschaftler keinen Zweifel, war mehr als eine Mitläuferorganisation. Früher als andere Vereine hat er sich antisemitisch positioniert, Juden diskriminiert und ausgeschlossen, sich zum Zusammenschluss Deutschlands mit Österreich bekannt, nationalsozialistische und völkische Werte vertreten. Ab 1933 ließ er sich von den Nazis in den Dienst nehmen. Ende des 19. Jahrhunderts erstarkte in Österreich der Antisemitismus und drang bis in deutsche Sektionen. Wegen der zunehmenden Diskriminierung gründeten Juden und Liberale die Sektion „Donauland“ – deren Mitglieder regelrecht verekelt wurden.

„Schon in den 1920er Jahren waren Wege mit Hakenkreuzen markiert, und auf Hütten in 2300 Metern Höhe stand ein Schild: "Juden unerwünscht"“, skizziert Teichler die Lage. Beileibe nicht alle waren einverstanden. „Jesus! Höre und merke es gut, Wie sie Dein Gebot verachten! Kämst du gar selbst, geborener Jud, Müsstest du draußen verschmachten“, dichtete ein empörter Gast 1922 auf der Lizumer Hütte ins Hüttenbuch. 1924 schloss der Alpenverein die jüdisch dominierte Sektion „Donauland“ aus – nicht ohne Protest mancher Mitglieder. Der freiheitliche Alpinist Johann Stüdl, damals 85 Jahre alt, kritisierte wütend das „himmelschreiende Unrecht“.

Nach 1933 wurde der Alpenverein als einziger Berg-Verband anerkannt. Kampfgeist, Kameradschaft und Hingabe für den „Gipfelsieg“ bis zum Tod passten gut zu den Idealen der Nazis, ebenso der großdeutsche Ansatz durch die grenzüberschreitende Ausrichtung, und die damals fortschrittliche Einbeziehung von Frauen. Zunehmend brachten die Nazis eigene Leute in Führungspositionen und nutzten den Verband für ihre Ziele.

Nach dem Krieg blieb die braune Geschichte unter dem Teppich. Nur wenige, anderweitig belastete Funktionäre schieden aus. Ab den 1970er Jahren thematisierten Wissenschaftler die Vergangenheit. DAV-intern schrieb als erster der Bibliothekar und Autor Peter Grimm ab 1987 über die Zeit zwischen den Kriegen. „Ich habe damals schon Bammel gehabt, dass ich Schwierigkeiten kriege, erstaunlicherweise habe ich die nicht gekriegt“, sagt der heute 82-Jährige. Das Vergangene sei damals ausgeblendet worden. „In erster Linie hat uns damals das Gebirge interessiert.

Man wollte sich nicht damit beschäftigen“, sagt Grimm. „Erst mussten die Alten wegsterben, die ein schlechtes Gewissen hatten und von nichts etwas wissen wollten.“ 2001 machte der Alpenverein mit einem ausdrücklichen Bekenntnis gegen Intoleranz und Antisemitismus einen klaren Schnitt. Dass der Alpenverein nun – „besser spät als nie“ – einen umfassenden und sorgfältig konzipierten Bericht aus eigenen Mitteln auf die Beine gestellt habe, verdiene hohen Respekt, sagt Teichler.

Nicht zuletzt bot die Vergangenheit Angriffsfläche. Als der DAV seine Sektionen im Streit mit Reinhold Messner zum Boykott von dessen Veranstaltungen aufrief, holte der eine scharfe Waffe hervor: Der Verein stehe in einer „schlimmen Tradition der Ausgrenzung, er habe in den 1920er und 1930er Jahren Juden und Naturfreunde ausgeschlossen.

Heute ist der Alpenverein ein Massenverband, mit extrem verschiedenen Gruppen von der Schwulen-Sektion bis zum elitären Alpenclub Berggeist, dem prominente Alpinisten wie die Huber-Buam angehören und der erst seit 1996 Frauen aufnimmt. Extrem kontrovers läuft denn auch im Verband die Debatte um den Gruß „Berg Heil!“. Die einen finden laut einer DAV-Online-Umfrage die Diskussion gut, andere halten sie für „überflüssig wie einen Kropf“.

- Themen: