AZ-Serie: München 1968 - Lust- und Kriegsspiele

In der Öffentlichkeit, auf Münchens Straßen, beginnt dieses besondere Jahr der Revolte eher blumig als blutig. Zumindest der erste Akt ist eine pure Posse, voller Protest und Provokation; sogar ein bisschen Poesie mischt sich in die Handlung. So scheint es zunächst, als diene all das Ungewohnte hauptsächlich dem Lustgewinn der Mitwirkenden. Ein Irrtum. Sie meinten es ernst.

Ein paar Freunde von der Kunstakademie sind geschlossen dem weit nach links verrückten Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) beigetreten. Einmal, während noch der verhasste Schah durch Europa tourt, ketten sie sich aneinander und bewegen sich in Bußgewändern durch Schwabing. Sie protestieren gegen die drohende Auslieferung des Studenten Farazi nach Teheran. Sie haben sogar Erfolg. Polizei und Verfassungsschutz aber kennen sie fortan als "Störer".

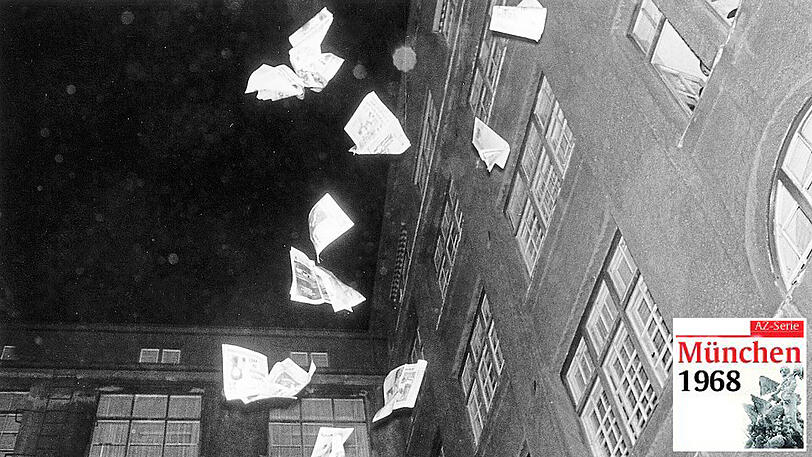

Am 12. Januar 1968 will dieses Häuflein Kunststudenten in der benachbarten Ludwig-Maximilans-Universität eine nagelneue Strategie proben, wenn schon nicht gleich den von Günter Grass dramatisierten "Aufstand der Plebejer". Es geschieht im Lichthof, der seit der todesmutigen Flugblatt-Aktion der Geschwister Scholl einen historischen Hintergrund hat.

Sie entzünden Knallfrösche, werfen Blumen, Konfetti und Luftschlangen und rufen: "Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren". Es geschieht, als dem neuen, konservativen Rektor Nikolaus Lobkowicz von Ministerpräsident Alfons Goppel die Amtskette umgehängt wird. Das stört doch sehr.

Heinz Koderer, Häuptling dieser Stadtindianer, steht vor seinem 28. Geburtstag. Er war Meisterschüler von Professor Ernst Geitlinger, der in der Nazi-Zeit die subversive Künstlergruppe "Roter Reiter" gegründet hatte. Heinz hat sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste abgeschlossen und beschlossen, sich in den weltweiten studentischen Kampfbund gegen Kriege, Notstandsgesetze, Autoritätshörigkeit und braune Reste oder Wiedergeburten einzureihen. Ihm passt beispielsweise nicht, dass an seiner Lehranstalt der Hermann Kaspar wirkte, der Hitlers Fest- und Feldzüge künstlerisch verbrämt hat.

Anfang 1968 besorgt Koderer, angeblich für einen Filmdreh, von einem Kostümverleiher mehrere Uniformen aus der Kleiderkammer des Polizeipräsidiums. In dieser Maskerade erscheint er am 10. Januar mit fünf Spezln in zwei Uni-Hörsälen, wo gerade Vorlesungen stattfinden. Die falschen "Ordnungshüter" werden schnell erkannt und als Ordnungsstörer verjagt. Dabei wollten sie doch nur einen Vorgang "thematisieren", den sie kurz vor Weihnachten bei einem "Teach-in" in der Aula erlebt hatten: "Die illegale Anwesenheit von Polizisten und Spitzeln in der eigentlich autarken Hochschule". Echte Polizisten vom Erkennungsdienst fotografieren die falschen.

Der Verfasser dieser Zeilen verfolgt all das als Lokalreporter. Und am 18. April sehe ich die Rädelsführer vor Gericht wieder: Koderer und Alois Aschenbrenner tragen Lenin-Orden, ein Eisernes Kreuz am roten Band, Mao- und Anti-Springer-Plaketten am Jackett. "Genosse Vorsitzender," redet der Hauptangeklagte den Vorsitzenden an und beantragt, er möge sich selbst ablehnen. In der Pause schleudern die Revoluzzer Sitzkissen ins johlende Publikum, Koderer packt seine Brotzeit aus.

Ihrem Treiben wollen sie "künstlerischen Charakter" zuerkannt wissen, dazu soll der Frankfurter Soziologe Adorno als "Sachverständiger für Happenings" geladen werden. Das lehnt das Gericht ebenso ab wie Koderers Antrag, einen gewissen Rolf Pohle von der "Roten Hilfe" als Verteidiger zu bestellen.

Die Urteile sind ungewöhnlich hart: Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Auflauf, unerlaubtes Uniformtragen - dafür sollen Koderer neun Monate, Aschenbrenner vier Monate ohne Bewährung in den Knast. Wegen Fluchtgefahr werden sie gleich in Haft genommen. Zwar mildert die Revision die drakonischen Strafen ein wenig, doch Koderer lebt fortan im beruflichen Aus. Zumal er der verbotenen KPD angehört und sich betriebsgewerkschaftlich betätigt. In einem Filmtechnikwerk wird er wegen einer allzu witzigen Hauszeitung namens "Der kleine Boby" gefeuert. Jahrelang schnipselt er Zeitungen aus im Textarchiv des ungeliebten "Münchner Merkur".

"War ned bloß Gaudi!", das ist auch Jahrzehnte später noch wichtig

40 Jahre nach der Aufführung, die weltweit Beachtung fand, treffe ich den Hauptdarsteller wieder, zwecks Recherche für mein Buch "München '68". Schlohweiße Mähne, sanfte Stimme, freundlich. Sogar die Urteile von damals kommentiert er nun, 2009, mit Nachsicht: Der Alisi und er seien halt die ersten Angeklagten nach den Oster-Opfern gewesen, der Amtsrichter hätte da wohl "präjudizieren" müssen.

Immer noch steht Koderer zu den "schönen, lustigen, gewaltlosen Aktionen", deren ernsten politischen Hintergrund er jedoch hervorhebt: "War doch ned ois bloß Gaudi." Seine winzige Wohnung ist vollgestopft mit Prozessakten , Flugblättern, Zeitungsausschnitten, Fotos und dergleichen. Der Polit-Rentner hat das alles für ein Archiv der "Außerparlamentarischen Opposition" gesammelt.

Nebenbei gibt er sein Wissen weiter, betreut ganz privat den benachbarten Alten Südlichen Friedhof, macht dort Führungen und plant über dessen Historie ein Buch. Dazu kommt es nicht mehr. Am 25. Mai 2009 erliegt Heinz Koderer dem Kehlkopfkrebs.

Das für die Geschichtsschreibung wichtige "APO-Archiv" (90 Ordner und Mappen, 20 Laufendmeter Druckschiften und etwa 300 Bücher) übergeben die Erben dem Institut für Zeitgeschichte.

Bei derlei Szenen sollte es im Verlauf des großen Spektakels jedoch nicht bleiben. Immer wieder eskalieren die Ereignisse, immer öfter entarten die Polit-Lustspiele zu "bürgerkriegsähnlichen Zuständen". Ein Ausdruck, der in den Medien damals oft auftaucht.

Das Attentat auf den Studentenführer Rudi Dutschke am 11. April führt nicht nur in der Berliner Heimat des Opfers, sondern auch in anderen Universitätsstädten und nicht zuletzt in München zu spontanen Krawallen.

Schon am nächsten Morgen, 0.25 Uhr laut Polizeibericht, versammeln sich etwa 250 junge Leute vor dem Buchgewerbehaus (Schelling-, Ecke Barer Straße), wo früher das NS-Organ "Völkischer Beobachter" gedruckt wurde, dann die amerikanische "Neue Zeitung" und damals die Bild-Zeitung, die nicht nur den Studenten verhasst ist. Sie rufen "Enteignet Springer", sie schreiben "Springer Mörder" an Hauswände. Schnell räumt eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei die Schellingstraße.

Mit einem Wasserwerfer versucht die Polizei, Demonstranten in der Barer Straße vom Buchgewerbehaus zu vertreiben. Dort wird damals noch ein Teil der Auflage der "Bild"-Zeitung gedruckt. (Quelle: imago)

Am nächsten Abend ist die empört anstürmende Menge bereits auf über Tausend angewachsen. Lastwagen voller druckfrischer Zeitungen halten sie johlend auf. Kern und Führung bei der Blockade stellt der SDS und nicht etwa die inzwischen gut organisierte Außerparlamentarische Opposition (APO).

Der Wasserwerfer spritzt einen Stoßtrupp samt roter Fahne zu Boden. Trotzdem können einige Belagerer, begleitet von Reportern, in Redaktionsräume vordringen und sie verwüsten. Wieder wird zügig geräumt.

Diesmal kommt es zu sieben Festnahmen. Der Ostersonntag bleibt dann einigermaßen ruhig.

Aber am Ostermontag sammeln sich, nach der Abschlusskundgebung beim Ostermarsch, am frühen Abend etwa 2000 Demonstranten, offenbar nicht nur friedliche. Das Buchgewerbehaus ist inzwischen durch Barrieren und Stacheldraht wie eine Festung gesichert.

Sie organisieren Sitzstreiks, die den Verkehr behindern, sie provozieren die jungen, meist von auswärts hergeholten Bereitschaftspolizisten zu gröberem Eingreifen. Frauen werden an Haaren durch die Absperrketten gezerrt, es setzt Faustschläge und Magenstöße. Das veranlasst einige Demonstranten, Pflastersteine von einer Baustelle in Richtung Polizei zu werfen.

Um 21.11 Uhr wird der 32-jährige Fotoreporter Klaus-Jürgen Frings, der für die amerikanische Agentur AP arbeitet, von einem nicht mehr identifizierbaren Gegenstand am Kopf getroffen. Er stirbt am nächsten Morgen im Krankenhaus.

Der bei der Demo schwer verletzte Fotograf Klaus Frings stirbt kurz nach dieser Aufnahme. (Quelle: Heinz Gebhardt)

Und noch ein zweites Todesopfer fordern die Krawalle jener Tage: der 28-jährige Rüdiger Schreck, ein aus der DDR stammender Student, stirbt zwei Tage später an Gehirnblutung. In beiden Fällen werden die Ermittlungen bald eingestellt. Die genauen Vorgänge sind "offenbar nicht aufzuklären".

In beiden Fällen schieben sich Polizei und Studenten gegenseitig die Schuld zu. Frings und Schreck bleiben die einzigen Todesopfer der Revolte in Europa. In Berlin ringt der angeschossene Dutschke derweil noch mit dem Leben, kommt aber davon.

In der Umgebung des Verlagshauses werden etwa 100 Personen festgenommen, darunter 33 Studenten und 23 Schüler. Im Aktionszentrum der Demonstranten werden sichergestellt: 22 Eisenstangen, fünf Trockenfeuerlöscher, 16 Nagelbretter und einige Behälter mit Farbe.

Schon innerhalb weniger Tage werden 180 Strafverfahren gegen Störer eingeleitet. In zehn Fällen ermittelt das Landeskriminalamt gegen Polizeibeamte. Die Mühle der Justiz setzt sich in Bewegung.

Morgen lesen Sie: Der Deifi is do

Hier finden Sie die bisherigen Teile unserer AZ-Serie "München 1968":

- Was für ein Theater!

- Die APO und die Opas

- Die große Veränderung

- Themen:

- Polizei