Ausstellung im Literaturhaus zeigt Bilder von Münchner Hippies

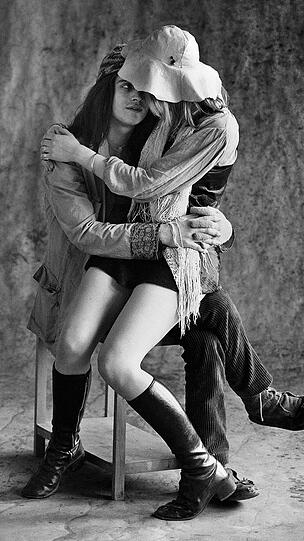

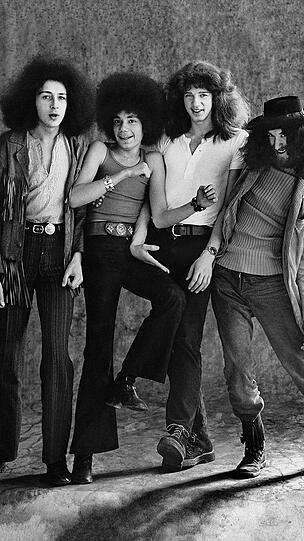

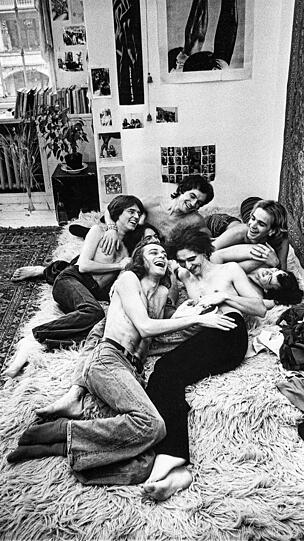

München - Sie fläzen zu dritt in einem Sessel, sie bilden einen Kreis am Boden und meditieren, sie knutschen und sie küssen sich, wobei es aufs Geschlecht nicht ankommt. Der eine oder die andere dreht sich einen Joint. Sie plakatieren "Viva la Revolucion". Die Frauen tragen fußlange Oma-Kleider und darüber bunte Halsketten, die Männer hohe Stiefel und hohe schwarze Hüte à la Django. Die Haare sind überlang oder gekräuselt. Manchmal sind die Brüste frei – oder man/frau stellt sich der Kamera gleich ganz nackig. Die meisten dieser jungen Leutchen schauen unendlich traurig drein, andere lachen fröhlich.

Bilder aus einer anderen Welt, aus einer anderen Generation, aus einer anderen Zeit – aus der Zeit der Hippies. Stefan Moses, der Münchner Meisterfotograf, hat sie in den späten 60er Jahren in seiner Heimatstadt aufgenommen und lange zuhause verwahrt.

Erst jetzt, zum Auftakt des 50. Jubiläums des Jahres der "68er-Revolte", in dem Moses 90 Jahre alt wird, stellt das Literaturhaus die wiederentdeckten "Blumenkinder" in großen Formaten zur Schau (AZ berichtete).

Mit den "Gammlern" kam die Bewegung nach München

München war – nach San Francisco und zeitgleich mit Amsterdam, Kabul, Kathmandu und Poona – eine der Drehscheiben der weltweiten Hippie-Bewegung. Angefangen hatte sie mit den Gammlern, die es ab Herbst 1966 in die "Weltstadt mit Herz" lockte. Deren Residenz war der Monopteros, ihre Bühne die gleißende Leopoldstraße. Hier wie dort erschreckten, amüsierten, provozierten sie die braven Bürger – allein schon durch ihr betont schmuddeliges Aussehen und den Müßiggang.

Sie spielten Fangermandl mit der Polizei. Die versuchte zunächst nur, den unliebsamen und meist minderjährigen Zugvögeln "durch ständige Kontrollen den Aufenthalt zu verleiden", wie Polizeirat Bleihofer es damals ausdrückte.

Mehr schien nicht geboten. Einer der Kontrollierten durfte sogar sein Umhängeschild behalten mit der Verkündigung "Jesus war der erste Gammler". Bis zum Ende des Jahres wurden aber doch 735 Unangepasste, darunter 135 weibliche, polizeilich bearbeitet: aufgegriffen, verwarnt, vorläufig festgenommen, dem Schnellrichter zugeführt, heimgeschickt in ihre bundesdeutsche Provinz, als illegale Einwanderer abgeschoben. Als sich der Herbst der Gammler dem Ende zuneigte, verkündete die Abendzeitung am 6. November 1966: "Der Winter jagt ihnen Angst ein" – den Bettlern und Streunern ohne Dach und Geld riet die AZ, nun "nach Kreta und Ibiza" auszuwandern.

Die beliebte "Schwabinger Insel"

Die heimische Straßen-Szene indes wurde bald neu belebt. Aus grauer Städte Mauern, wie zu Zeiten des "Wandervogels", von weither oft, wanderten sonderbare junge Leute nach München. Anders als die artverwandten Kellerkinder, die Gammler, sammelten sich diese "Blumenkinder" nicht in düsteren Kneipen, sondern scharten sich, tänzelnd und singend, auf Liegewiesen oder freien Plätzen, am liebsten auf der "Schwabinger Insel", Ecke Herzog-/Siegfriedstraße.

Sie trugen wallende Gewänder in allen Farben des Regenbogens, gern auch Fellwestchen, Samt und Fransen, lange, aber gepflegte Haare oder einen Wuschelkopf im Afro-Look sowie eine stets freundliche Miene. Ihre lockeren Sprüche waren oft angeregt durch einen Joint oder irgendeinen "psychedelischen" Stoff. Kenner kultivierten berauschende Hanfpflanzen im Blumentopf auf dem Balkon.

Im Gegensatz zu den nachfolgenden "68ern" predigten sie keine Veränderung der Gesellschaft, sondern die Befreiung jedes Einzelnen von den Zwängen der Gesellschaft. Sie waren zwar – besonders wegen des Vietnam-Kriegs – politisch angehaucht, aber frei von Ideologien.

Stattdessen waren sie voller Utopien, die sie in fröhlichen Liedern verkündeten oder in schönen Slogans wie "Make Love not War". Das praktizierten Münchens Hippies bei "Love-ins" oder in Kommunen, von denen die mit Rainer Langhans und Uschi Obermaier einige Berühmtheit erlangte und noch lange währte.

Mehr Frauen als Männer suchten die "Erleuchtung" auf dem Hippie-Trail nach Indien, Afghanistan und Nepal. Nach dem Tod ihres Propheten, des Harvard-Professors Timothy Leary, holten sie dessen Asche nach München. Hier residierte zeitweise auch der indische Bhagwan, den sie als Guru verehrten, bis er wegen Steuerflucht Reißaus nahm. Temur Samy, Bruder des tödlich abgestürzten Schwabing-Kings Anusch Samy, scheiterte mit seinem Versuch, die Blumenkinder in eine neue Bewegung einzubinden, in der die Farbe Weiß als Zeichen des Friedens dominieren sollte.

Das Musical "Hair" wurde zum kulturellen Highlight

Die Premiere des amerikanischen Musicals "Hair" am 24. Oktober 1968 im Theater an der Brienner Straße war das absolute Highlight der deutschen Hippie-Bewegung. Jetzt war sie als neue Jugendkultur mit Glanz und Gloria in der Münchner Gesellschaft angekommen. Nicht nur wegen der Szene mit 30 Freikörpern, die von der Behörde offiziell geduldet wurde.

Aus der damaligen Kritik des Autors: "Beifallstornados durchrasen den riesigen Theatersaal im Haus des Sports in der Brienner Straße. Der Parkettboden dröhnt unter dem Trampeln der tausend Zuschauer. Am Schluss stürmen die Begeisterten die mit Blumen und Konfetti übersäte Bühne, um sich in einem orgiastischen Beat zu vereinen mit den jugendlichen Darstellern aus aller Welt. ,Die fröhliche Revolution unter die Leute bringen’ hat eines der Blumenmädchen eben noch verkündet. Bis in die Nacht hinein tanzen Publikum und Ensemble gemeinsam zu den Klängen des Songs: "Let the sunshine in".

Das Stadtmuseum veranstaltete dann noch eine Ausstellung namens "Beispiele", die nach den Worten des Präsidenten der Kunstakademie, Paolo Nestler, den Einfluss der Hippies auf die Massenkultur verdeutlichen sollte. Die Farbe Orange, hieß es da, steigere die Lust. Der Einfluss auf die Kleidermode dauert bis heute an.

Und ein paar Revival-Meetings hat es in München und Umgebung auch noch gegeben, wobei die vertrauten Melodien erklangen: aus "Hair", von den Beatles, den Stones, von Bob Dylan und Jimi Hendrix. Auch in der Musik hat die Hippie-Kultur die Zeiten überdauert

Das Literaturhaus München schenkt Hippies von damals, die sich in der noch bis 25. Februar 2018 dauernden Ausstellung "Blumenkinder" wiedererkennen, das Originalfoto von Stefan Moses.

- Themen:

- Polizei

- The Beatles