30 Jahre LeTRa: Vom Hinterhof ins Glockenbachviertel

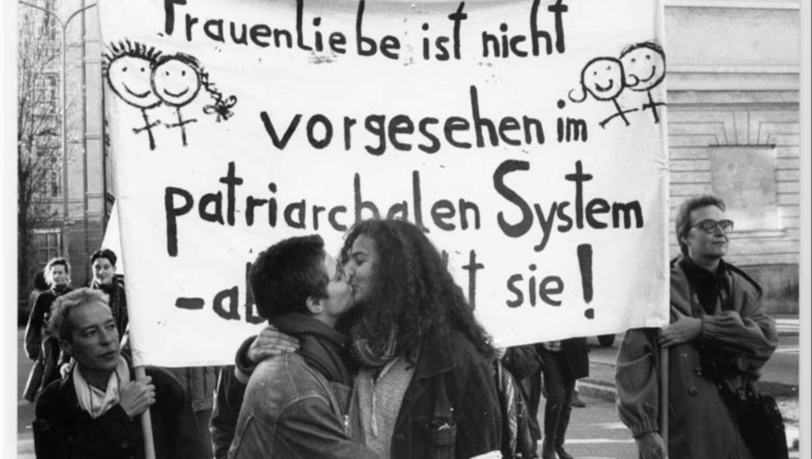

Es begann, wie so vieles in der queeren Geschichte, mit einer Demonstration: Neun junge lesbische Frauen gingen 1994 mit vielen anderen Allies und Lesben auf die Straße, um gegen die drohende Schließung der Münchner Lesbeninformation und Beratung (LIB) zu protestieren. Die Stadt hatte die Förderung gestrichen, die Arbeit stand vor dem Aus.

Vom Hinterhof ins Glockenbachviertel

Eine der Demonstrierenden war Diana Horn-Greif. Gemeinsam mit den anderen jungen Frauen wollte sie einen der wenigen Räume für Lesben in München erhalten. Ohne Erfolg. Also nahmen die Aktivistinnen im November 1995 die Sache selbst in die Hand: Sie übernahmen das Lesbentelefon als Trägerverein und gründeten unter seinem Dach LeTRa.

"Das war in der Dreimühlenstraße, in einem kleinen Raum im Hinterhof", erinnert sich Horn-Greif, die heute die Geschäftsleitung der Beratungsstelle innehat. "Das ist wie eine Metapher dafür, wie unsichtbar wir damals in der Stadt waren." 30 Jahre ist das jetzt her. Mittlerweile hat das LeTRa mehrere Räume, mitten im Glockenbachviertel und ist aus der queeren Community nicht mehr wegzudenken.

Aufbruch in den 90er-Jahren

München in den 1990ern war keine einfache Stadt für lesbische Frauen. Es gab Lesbenbars wie die "Karotte" oder die "Nümfe", doch viele mussten im Laufe der Zeit schließen. Trotzdem hat es sich "nach totalem Aufbruch angefühlt", sagt Horn-Greif.

Die Gründungsfrauen von LeTRa waren keine Sozialpädagoginnen, sondern Studentinnen aus verschiedenen Fachrichtungen. Sie organisierten Treffen und boten Telefonberatung an, von Lesben für Lesben. "Ich habe damals Tiermedizin studiert. Ich hatte eigentlich nichts mit Sozialarbeit zu tun", erzählt Horn-Greif und lacht.

Mit der Zeit wurde die Arbeit professioneller. Dank der Unterstützung der Stadt konnten bald erste Sozialpädagoginnen eingestellt werden. Die Lesbenberatung wuchs, die Community gewann Anfang der 2000er an Sichtbarkeit.

Heute ist LeTRa Teil eines größeren Vereins mit mehreren Fachbereichen: allgemeiner Beratung, Geflüchtetenberatung und Fortbildungsstelle.

Wachsende Verunsicherung

Ob Coming-out, Beziehungsprobleme oder familiäre Konflikte – die Themen in der Beratung haben sich über 30 Jahre kaum verändert, sagt Horn-Greif. Nur das gesellschaftliche Umfeld sei ein anderes.

"Es gibt Wellen", erklärt Miriam Vath, die gemeinsam mit Horn-Greif die Beratungsstelle leitet. "Mal steht das innere Coming-out im Mittelpunkt – also die Frage, wie ich mich selbst akzeptiere – und mal das äußere: Wie reagiert mein Umfeld?"

Wenn wir uns zurückziehen, ändern wir nichts

In den vergangenen Jahren sei die Verunsicherung vieler Ratsuchender spürbar gewachsen. Immer mehr Unternehmen stampfen ihre Diversity-Programme ein, die gesellschaftliche Akzeptanz sinkt, die politische Landschaft rückt nach rechts. "Seit dem Sommer gab es Schmierereien, Pöbeleien, rechte Parolen. Das hat schon eine ganz andere Qualität gewonnen", sagt Vath.

"Ich habe das Gefühl, es ist wieder schwerer, sichtbar zu sein als vor zehn Jahren", ergänzt Horn-Greif. "Und trotzdem glaube ich: Wenn wir uns zurückziehen, ändern wir nichts. Wir müssen uns zeigen und dafür kämpfen."

Auch finanziell steht LeTRa unter Druck. München muss im Sozialhaushalt sparen. Für kleine Teams wie bei LeTRa ist das existenziell. "Wir sind auf die städtische Förderung angewiesen", sagt Vath. "Unsere Teams bestehen oft nur aus drei, vier Teilzeitkräften, die hunderte Fälle betreuen."

Wir werden weitermachen

Trotzdem blicken die beiden mit Zuversicht nach vorn. "Wir haben so viel geschafft in den 30 Jahren, und das werden wir erhalten und weitermachen." Gefeiert wurde das Jubiläum im kleinen Kreis, gemeinsam mit Gründerinnen, Mitarbeiterinnen und Wegbegleiterinnen. "Das hat etwas Stärkendes", sagt Varth. "Das Jubiläum hat diesen Optimismus nochmal befeuert", ergänzt Horn-Greif. "Und die Lust geweckt, auf positive Weise weiterzukämpfen – damit es gut weitergeht. Für unsere Klientinnen, für die Community."