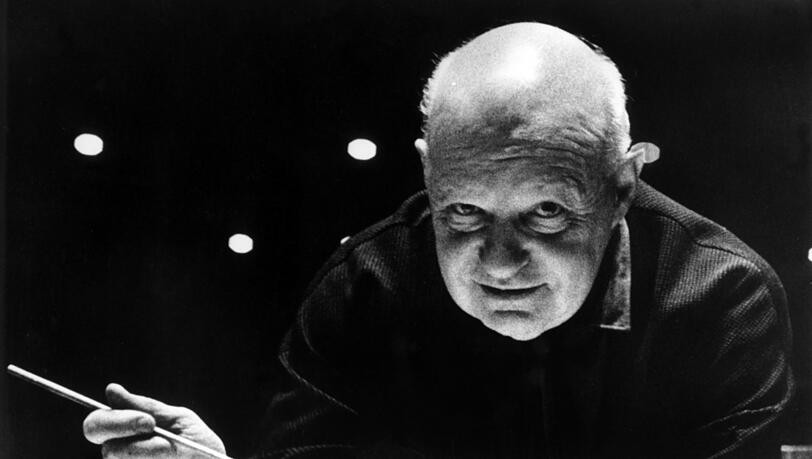

Zum 125. Geburtstag von Paul Hindemith

München - Vor bald 13 Jahren starb der Komponist Harald Genzmer in München. Wenn es um seinen Lehrer Paul Hindemith ging, sprudelte es geradezu aus dem hochbetagten Mann heraus. Sein Blick wurde feierlich, wenn er davon berichtete, dass manche Studenten mit "Tränen aus dem Unterricht liefen": Sie hatten nicht "anständig gearbeitet"!

Das erklärt vielleicht auch, warum von den zahlreichen Hindemith-Schülern kaum jemand bekannt geworden ist, mit Genzmer als einer der Ausnahmen: Sie konnten sich unter der überstrengen Aufsicht durch den Meister zu wenig eigenständig entfalten.

Hindemith war freilich nicht immer so rigide, wie ihn die Schüler ziemlich übereinstimmend beschrieben. Solche Schilderungen treffen eher auf den schon arrivierten Komponisten zu. Als der junge Mann mit Anfang, Mitte zwanzig die Bühne betritt, gibt er sich noch als Bürgerschreck. Das ist freilich eine Selbstinszenierung, nicht zuletzt eine, die das Bildungsbürgertum als Folie braucht, um sich davon abzuheben.

Als sich Hindemith in die heiße Phase des Expressionismus einschaltete

So wirkt schon der Titel eines der ersten großen Werke wie eine kalkulierte Provokation. "Mörder, Hoffnung der Frauen" entstand Anfang der 20er Jahre auf einen Text von Oskar Kokoschka, der heute eher als Maler bekannt ist. Mit dieser kurzen Oper schaltete sich Hindemith in die heiße Phase des Expressionismus ein. Schwer zu sagen, worum es in diesem verrätselten Stück eigentlich geht. Krieger, geschlossene Tore und verlorene Schlüssel, ein verwundeter Mann, der seine Kraft wiedergewinnt, als er sich von einer Frau lossagt: Auf jeden Fall schreit eine solche Bilderwelt nach Musik. Und Hindemith liefert. Die harten Dissonanzen überraschen weniger als die Vielfalt von Stilen, die der junge Komponist virtuos bedient. Und wenn Hindemith das spätromantische Schwelgen eines Richard Strauss aufblitzen lässt, ist die parodistische Absicht klar.

Ein weiteres Beispiel für Hindemiths frühe satirische Ader findet sich in den sieben Kammermusiken, von denen jede für eine andere Besetzung geschrieben wurde. Diese Anlage und nicht zuletzt die neobarocken Stilelemente provozieren den Vergleich zu Bachs Brandenburgischen Konzerten. Was aber hat in der geschlossenen Welt der fünften Kammermusik, eines Bratschenkonzerts, der Bayerische Defiliermarsch zu suchen? Auch wenn dieser seinerzeit noch nicht mit Franz-Josef Strauß assoziiert wurde, ist es doch mehr als frech, die stilistische Einheitlichkeit durch ein einbrechendes Humptata zu stören.

Hindemith führte die "Gebrauchsmusik" ein

In solchen Momenten ist Hindemith unwiderstehlich, weil er hier so lustvoll mit scheinbar absurden Ideen spielt. Für eine gewisse Zeit scheint alles möglich zu sein: der Einbezug der Unterhaltungsmusik, das geistreiche Spiel mit der Musikgeschichte, überhaupt das Aufbrechen von Korsetts, auch modernen.

Doch schon in den mittleren zwanziger Jahren wird Hindemiths stilistische Offenheit in gedanklich geordnete Bahnen gelenkt. Ein bisschen ist es so wie bei Arnold Schönberg, der nach einer Phase aufregend freien Komponierens das System der Zwölftontechnik entwickelt. Hindemith geht diesen Weg nicht mit. Doch ein Hang zur Programmatik, der innerhalb der totalen Freiheit ideologische Orientierung bieten soll, auch bei ihm.

"Neue Sachlichkeit" ist nun seine Devise, eine Leitvorstellung, die aus der Bildenden Kunst kommt. Offensichtlich richtet sich der Slogan gegen die als obsolet empfundene Spätromantik, aber auch deren expressionistische Ausläufer.

Nicht mehr soll sich der Komponist - oder die Komponistin, Hindemith hatte auch Schülerinnen - als selbstherrliches "Genie" aufführen. Stattdessen sollen sie eher wie Produzenten den "Musikbedarf" befriedigen. Es sei, so Hindemith, "dringend nötig, dass sich Komponist und Verbraucher endlich verständigen". Das Etikett "Gebrauchsmusik" macht die Runde.

Hindemith geht mit gutem Beispiel voran und komponiert ab den 1930er Jahren über ein Dutzend Sonaten für Instrumente, die bislang zu kurz gekommen waren, wie Fagott, Trompete, Posaune, Kontrabass und Tuba. Gleichzeitig verfolgt Hindemith, der geborene Praktiker, exzessiv musiktheoretische Interessen. Ebenfalls ab den 30er Jahren erscheinen drei Bände: Die abschreckende Strenge äußert sich schon im Titel: "Unterweisung im Tonsatz". In diesem Lehrbuch versucht Hindemith, den "Werkstoff" der Musik, das Material selbst, neu zu ordnen, ausgehend von den physikalisch-akustischen Gegebenheiten der einzelnen Töne und ihrer Verbindungen in Intervallen und Klängen. Explizit soll dieses Lehrwerk also das musikalische Handwerk neu begründen und Tonsetzern helfen, sich in dem "fremden, schillernden und strahlenden Neuland" zurechtzufinden, in das die musikalische Moderne vorgestoßen war.

Hindemith wurde von den Nazis für "entartet" erklärt

Wenn für Hindemith alles glatt gelaufen wäre, würden die Komponisten möglicherweise heute noch nach der "Unterweisung im Tonsatz" schaffen. So ist es nicht gekommen. Im Gegenteil hat sich nach dem Krieg eine unübersichtliche Vielfalt unterschiedlichster Schulen entwickelt.

Dabei hatte Hindemith durchaus einen Punkt, wenn er beklagte, dass zu viele große Komponisten die Knochenarbeit des Unterrichtens scheuen und deshalb zu viele junge Komponisten kein sicheres Handwerk erlernen würden. Nur lässt sich diese Kunstfertigkeit halt nicht in einem Buch fixieren, sondern muss immer wieder an neuen Kompositionen überprüft und an sich verändernde Hörgewohnheiten angepasst werden.

Für Hindemith selbst war die Festigung seines eigenen kompositorischen Weltbildes eine zweischneidige Sache. Nachdem seine Musik von den Nazis in Deutschland für "entartet" erklärt und verboten wurde, emigrierte er in die USA, wo ihm seine theoretische wie praktisch-pädagogische Kompetenz zu einer attraktiven Stelle an der Universität Yale verhalf. Er lehrte dort bis 1957. In den USA entstanden auch bedeutende Werke, etwa die heute noch gespielten "Symphonischen Metamorphosen über Themen von Carl Maria von Weber" von 1943 oder das kaum einmal aufgeführte, mit Solisten, Chor und Orchester groß besetzte Requiem nach Gedichten von Walt Whitman.

"Die Harmonie der Welt" glückte nicht ganz

Doch der Versuch, seine Vision einer Ordnung der Musik auch in einem späten deutschsprachigen Hauptwerk zu verewigen, der ambitionierten Oper "Die Harmonie der Welt", glückte nicht ganz. Das zeitlich ausgreifende, faszinierende, aber schwierige Werk wurde nach der Uraufführung 1957 im Prinzregententheater kaum mehr nachgespielt. Nur wenig besser erging es der gleichnamigen Symphonie.

Dieses Schicksal teilt ein Großteil seines Oeuvres, das fast alle Gattungen abdeckt. Von Hindemiths Opern begegnet man "Mathis der Maler", häufiger noch der thematisch dazugehörigen, vorher geschriebenen Symphonie und noch dem "Cardillac". Im Großen und Ganzen aber wird Hindemith heutzutage bei der Programmplanung gerne vergessen.

Der 125. Geburtstag wäre ein guter Anlass, daran etwas zu ändern und eine zumindest kleine Renaissance einzuläuten. Manche Überraschung wäre da garantiert. Aber keine negative - denn selbst spröde Werke zeigen immer glänzendes Handwerk. Da war der gestrenge Lehrer auch mit sich selbst unnachsichtig.