Salzburger Festspiele: Der neue "Figaro"

Das Gerede über den weisen Psychologen Mozart und seine Menschenkennerschaft kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Es war ursprünglich gegen das Klischee vom apollinischen Musiker gerichtet, hat aber mittlerweile selbst die wohlfeile Süße einer Mozartkugel erreicht.

Derlei Gedanken scheint auch die Leitungsetage der Salzburger Festspiele umzutreiben. Damit's nicht zu gemütlich wird, wurde Martin Kušej mit der Regie von "Le nozze di Figaro" beauftragt. Und zwar im vollen Wissen: Muntere Buffa ist bei ihm keine Opera.

Zur quirligen Ouvertüre sitzt das gesamte Personal vor einem Florenz-Gobelin regungslos auf der Bühne. Und während man noch sinniert, wer denn wohl wer ist, holen die Figuren Tütchen mit Koks und anderen Stimulantien heraus, um sich etwas angestrengt auf die Stimmungstemperatur jenes "Tollen Tags" zu heben, das die Dramenvorlage dieser Oper im Zweit-Titel verspricht.

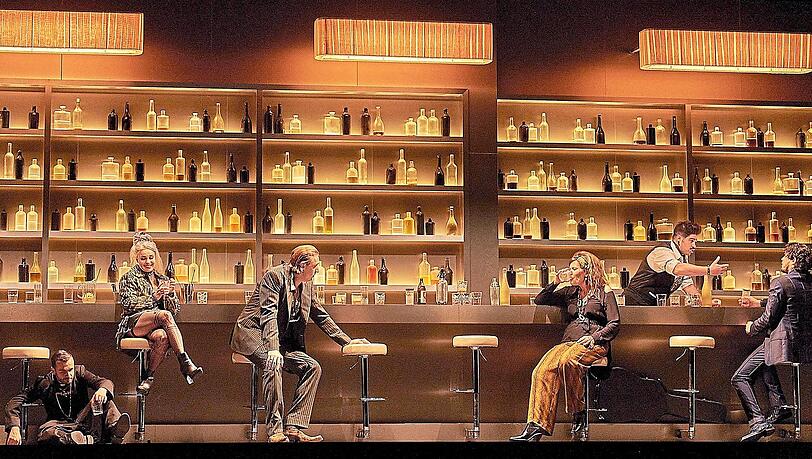

Kušej hat überwiegend spaßbefreit mit dem Holzhammer inszeniert. Figaro und die privat schwarz gekleidete Susanna hängen gleich zu Beginn betrunken in einer Bar ab. Der Rest des Abends spielt dann entweder in unmöblierten Zimmern oder auf der Damentoilette, im Badezimmer, dem Müllraum und in der Tiefgarage des Herrn Almaviva, der offenbar wie die anderen Figuren einer bewaffneten, aber ehrenwerten Gesellschaft angehört.

Raimund Orfeo Voigts Räume wechseln fast mit der Geschwindigkeit von Filmschnitten. Die Inszenierung wirkt streckenweise tatsächlich so aufgesetzt, wie ihre Nacherzählung klingen dürfte. Aber der Regisseur ist auch ein Profi und versteht es, bei allem Zynismus die Figuren scharf zu charakterisieren. Lea Desandre mag zwar den Cherubino mit etwas dünnem Mezzo singen, aber man teilt fast die eifersüchtige Wut des Grafen, wenn man sieht, wie übergriffig der junge Mann allen Frauen hinterhergrapscht. Und wurde das Leiden der Gräfin am sexuellen Desinteresse ihres Gatten jemals so klug ins Bild gesetzt wie hier? Sie betrachtet Gustave Courbets berühmtes Gemälde "Der Ursprung der Welt", während nebenan eine junge Frau ein Bad nimmt.

Ein weiterer Vorzug dieses "Figaro" sind die stark kontrastierenden Stimmen. Gräfin und Susanna wirken austauschbar. Adriana González (Contessa) ist ein dramatischer Sopran, Sabine Devieilhe hat eine mehr silbrig-soubrettige Stimme, die sich aber wunderbar mit der ihrer Kollegin mischt und ergänzt.

Bei den Herren sind die Gegensätze nicht ganz so stark, aber Krzysztof Baczyk singt den Figaro eine Spur rauer und nicht ganz so subtil wie Andrè Schuen den Graf Almaviva. Aber auch das charakterisiert die Figuren trefflichst. Und dass die Aufführung wirklich unter jungen Menschen und Best-Agern spielt, ist ein weiterer Vorzug.

Marcellina (Kristina Hammarström) nimmt man ein sexuelles Interesse an Figaro ab, obwohl sie seine Mutter ist. Dass ihre Arie wie die von Basilio im letzten Akt gestrichen sind, sorgt neben Kürzungen bei den von Hammerklavier und Cello begleiteten Rezitativen für ein ungewöhnlich hohes dramatisches Tempo. Im Finale des ersten Akts inszeniert Kušej eine knisternde Erotik der Macht zwischen Graf und Gräfin, die man so auch noch nie gesehen hat.

Man ist daher geneigt, dem Regisseur den übertriebenen Waffengebrauch zu verzeihen, weil er die psychologische Spannung lange hochhalten kann. Leider fällt das Schlussbild zwischen hohen Gräsern sehr ab. Es wirkt unfertig und kühlt den Abend unnötig herunter. Gefallen wird er ohnehin nur leicht überfressenen und von eingeschliffenen Traditionen genervten Opernbesuchern.

An die musikalische Seite hat man sich bis zum Finale gewöhnt. Wenn im 12. Takt der Ouvertüre nach dem Bläsergemurmel aber die Streicher der Wiener Philharmoniker superflauschig im lauwarmen Mezzoforte einsetzen, wittert man eine Intrige des Salzburger Traditionsorchesters gegen Raphaël Pichon. Der französische Originalklangspezialist drückt bis an die Grenze zur Hast aufs Tempo, nimmt aber manche Stellen, wie Cherubinos Liebesphilosophie überraschend langsam und bedeutungsschwanger.

Der Kontrast zwischen Kušejs etwas gewolltem Grant und dem musikalischen Schwung hat einen eigenen Reiz. Aber es liegt eine Ahnung von hart ausgehandeltem Kompromiss über der Aufführung. Denn letztendlich dürfte die Entscheidung, den Dirigenten nicht mit seinem Ensemble Pygmalion auftreten zu lassen, das Ergebnis eines österreichischen Machtkampfs sein: Die Philharmoniker lassen sich ihren "Figaro" nicht nehmen. Nach "La clemenza di Tito" und "Don Giovanni" mit Nikolaus Harnoncourt in den Nullerjahren kommt dieser "Figaro" ein wenig spät. Aber um einen Burgtheaterdirektor - sei er auch scheidend - kommt man auch nicht herum.

Das mag manche Forcierung erklären. Und es bleibt eben schwierig, diese Oper aus dem sozialen Kontext des Ancien Regime zu lösen, ohne sie zugleich zur Spieloper zu verharmlosen.

Wieder am 30. Juli und am 5. , 11., 15., 17., 20. und 28. August, vereinzelte Restkarten. Infos unter salzburgfestival.at