Salzburg: Verdis "Macbeth" im Großen Festspielhaus

Bereits die ersten Takte der Ouvertüre mit ihren fahlen Bläserklängen und einem knackig einsetzenden Blech lassen aufhorchen: Der Dirigent Philippe Jordan, für den erkrankten Franz Welser-Möst vor Probenbeginn eingesprungen, steht eigentlich mehr für das deutsche Repertoire. Aber er hat ein gutes Gespür für den frühen Verdi und holt das heraus, was auf italienische Oper spezialisierte Kapellmeister meist gar nicht interessiert: Farben, Zwischentöne und dynamische Schattierungen.

Das ist eine angenehme Überraschung. Der neue "Macbeth" der Salzburger Festspiele ist vor allem eines: ein rauschendes Orchesterfest. Der farbige Klang - eine Stärke der Wiener Philharmoniker bei Musik des 19. und 20. Jahrhunderts - macht die aufregenden Klangmischungen hörbar, mit denen Verdi in dieser Oper experimentierte, etwa die Verdüsterung der Musik durch das eigentlich eher pastorale Englischhorn. Jordans Ansatz ist eher intellektuell und analytisch. Das ist aber erheblich faszinierender als das italienische Pauschal-Brio, das sich in den Chorszenen ohnehin fast von selbst einstellt.

Gesungen wird leider nicht auf gleichem Niveau. Das hat auch mit der eher unfreundlichen Akustik des Großen Festspielhauses und der sehr offenen Bühne zu tun. Letztendlich setzt sich nur Jonathan Tetelman als Macduff soweit gegen den Riesenraum durch, dass sängerische Details hörbar werden. Das helle, durchaus italienische Timbre dieses neuerdings hoch gehandelten amerikanischen Tenors bleibt allerdings ebenso Geschmackssache wie seine eher altmodisch-tränenselige Stilistik. Aber er schafft es, die Aufmerksamkeit bei dieser Rolle auf sich zu ziehen, die mehr oder weniger nur aus einer Arie und ein paar Ensemble-Soli besteht.

Die zentralen Rollen bieten Hausmannskost. Der weißrussische Bariton Vladislav Sulimsky verfügt über ordentliches und gut geführtes Material. Aber er singt von Anfang bis Ende geradeheraus, was kaum zu dieser eher gebrochenen Figur passt. Nuancen sind Sulimskys Sache nicht, und man kann schwerlich behaupten, dass er den Aufstieg und Fall des schottischen Feldherrn irgendwie gestalten würde. Sowohl die Arie im letzten Akt wie auch die vor dem Chorfinale eingeschobene Szene aus der Urfassung hat man schon erheblich schwärzer und bösartiger gehört.

Ähnliches gilt für den wackeren Tareq Nazmi als Banco und Asmik Grigorian als Lady. Die vom Publikum ekstatisch geliebte Salzburg-Diva meidet sonst nicht ganz zufällig italienisches Repertoire: Es liegt ihr nicht. Das eher scharfe Timbre mag zwar zur Lady passen. Aber sie lässt keinerlei Intensität entstehen, weil sie mit den Koloraturen eher wenig anfangen kann und keine eigenen Farben für das Böse und Gebrochene der Figur findet. An berühmte Vorgängerinnen oder Kolleginnen in dieser Rolle sollte man auch nicht denken.

Lange drängt sich auch die Frage auf, was die Intendanten zwischen München und Salzburg eigentlich an Krzysztof Warlikowski so toll finden. Immerhin hat der Regisseur seine Brüsseler Inszenierung des Jahres 2010 nicht nur wiederholt, sondern weiterentwickelt. Aber muss wirklich zum 1000-sten Mal die küchenpsychologische These aufgetischt werden, die Machtgier der Lady wäre primär eine Kompensation ihrer Kinderlosigkeit?

Wir sehen sie am Beginn beim Gynäkologen. Überall sind Kinder am Werk, lebend, tot oder als achtfache Erscheinung des ermordeten Banco. Und wer das alles nicht gleich versteht, dem wird zur Pause als Großprojektion ein Baby auf einem Brokkoli-Bett serviert.

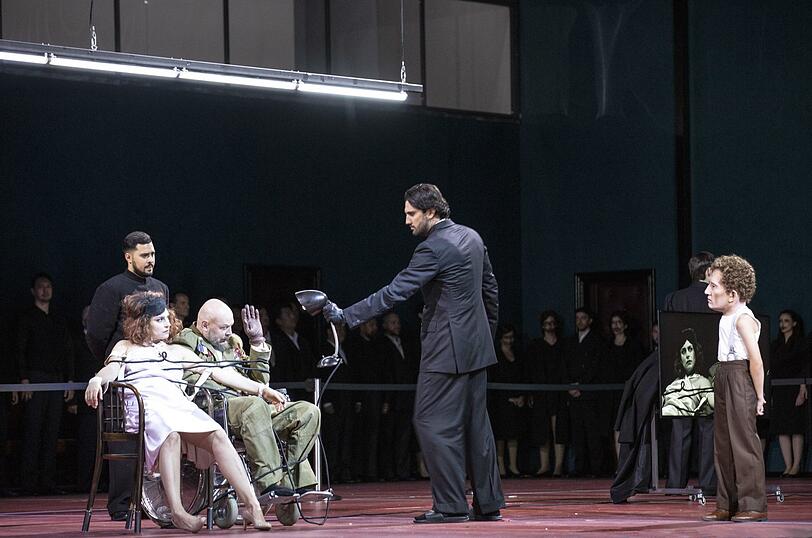

Nicht schlecht ist immerhin die kalte Mechanik, mit der im ersten Finale der tote Duncan betrauert und Macbeth als König installiert wird. Sulimsky und Grigorian können den psychischen Zusammenbruch des Macht-Paares zwar leider musikalisch nicht gestalten, aber Warlikowski setzt ihn dafür mit Spritzen und einem Rollstuhl drastisch ins Bild. Im Schlussbild endet das Paar trostlos wie Elena und Nicolae Ceausescu vor Gericht. Da erregen sie fast ein wenig Mitleid, das auch der Musik nicht ganz fremd ist.

Warlikowski und seine Ausstatterin Malgorzata Szczesniak behaupten und illustrieren, ohne zu erklären. Sie klotzen Psychologie und Politik unentschieden auf die Bühne, was der Festspieletat hergibt. Und das nicht zu knapp. Ganze Chöre werden zur Bebilderung hereingefahren, aber leider nicht inszeniert. Dafür erfährt man, welche Pasolini-Filme vorbereitend begutachtet wurden, was zur Wahrheitsfindung nur sehr wenig beträgt.

Auch wer die Abneigung vieler Opernbesucher gegenüber Warlikowskis Arbeiten nicht teilt, wird feststellen müssen, dass dieser Regisseur schon strukturierter und weniger erwartbar inszeniert hat. Und das wird wohl so weitergehen. Denn mit Martin Kušej, Christoph Marthaler und Simon Stone inszenieren lauter altbekannte und teilweise leicht bis mittelschwer ermüdete Veteranen die Salzburger Opernpremieren. Da darf von der künstlerischen Leitung schon etwas mehr szenische Neugierde eingefordert werden. Bei der Auswahl einspringender Dirigenten und im Konzertprogramm der Festspiele klappt's ja auch.

Wieder am 10., 14., 19. und 24. August im Großen Festspielhaus, alle Vorstellungen ausverkauft. Infos unter salzburgerfestspiele.at

- Themen:

- Salzburger Festspiele