Dieter Borchmeyer, Richard Wagner und andere Fettnäpfchen

Der deutscheste aller deutschen Künstler verfasste 1865 den "Bericht an Seine Majestät den König Ludwig II. von Bayern über eine in München zu errichtende deutsche Musikschule". Dort sollten Sängerinnen und Sänger für die geplante Uraufführung des "Ring des Nibelungen" im noch zu errichtenden Festspielhaus auf dem Isarhochufer ausgebildet werden.

Daraus wurde - bekanntlich - nichts. Das königliche Konservatorium blieb aus Kostengründen ein Konservatorium. Richard Wagner wurde wegen seiner Intrigen aus München vertrieben. Ludwig II. finanzierte später das Festspielhaus in Bayreuth. Trotzdem gilt die Schrift als eine der Gründungsurkunden der Münchner Musikhochschule. Und da mag es naheliegen, den Abschluss der Kritischen Gesamtausgabe von Wagners musikalischen Werken in deren Konzertsaal feiern zu wollen.

Kontaminierte Architektur

Doch halt - war da nicht eine winzige Kleinigkeit? Residiert die Musikhochschule nicht in brutaler neoklassizistischer Herrschaftsarchitektur direkt neben dem NS-Dokuzentrum? Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Benito Mussolini und ein bekannter Wagnerianer haben dort 1938 das unselige "Münchner Abkommen" unterzeichnet, das die Tschechoslowaki zwang, das Sudetenland an Deutschland abzutreten.

Und hieß das Gebäude nicht früher sogar "Führerbau"? Insofern muss man naiv sein, ausgerechnet an diesem historisch kontaminierten Unort unbekannte und selten gespielte Werke eines Komponisten aufführen zu wollen, der eine wichtige Rolle in der Nazi-Propaganda spielte.

Den Meister von der Wirkungsgeschichte trennen

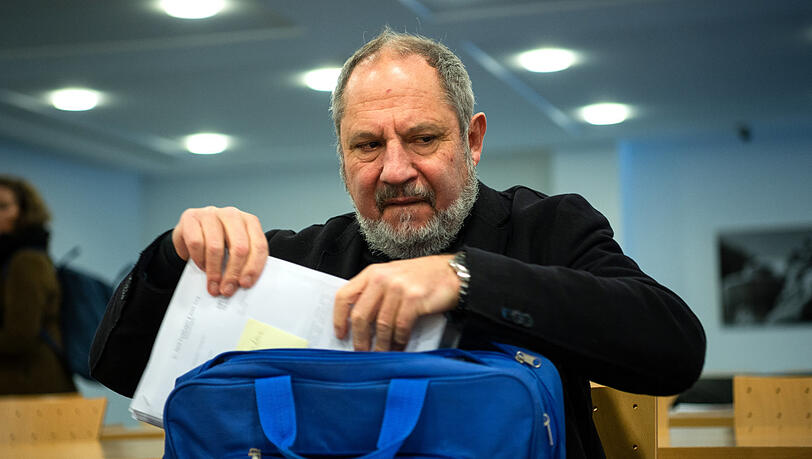

Aber der Germanist und Wagnerianer Dieter Borchmeyer hatte als Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der Richard Wagner-Gesamtausgabe e.V. diese Idee. Und das ist kein Zufall: Er war stets bestrebt, das Werk des Meisters von dessen Persönlichkeit und der fatalen Wirkungsgeschichte zu trennen.

Zu diesem Zweck hat er vor Jahren einmal eine mehrbändige Ausgabe von Wagners Schriften herausgebracht, in der nur ein Text - vermutlich rein zufällig - vergessen wurde: die berühmt-berüchtigte Hetzschrift "Das Judentum in der Musik".

Lydia Grün, die Präsidentin der Musikhochschule, lehnte Borchmeyers Ansinnen in einer Mail ab, die der AZ vorliegt. Sie begründet ihre Absage mit dem Verweis auf die Geschichte des Gebäudes. Eine Festveranstaltung zu Wagner sei in der Arcisstraße 12 nur möglich, wenn sie mit "einer ausdrücklich kritischen Auseinandersetzung mit dem Komponisten" und seiner Wirkungsgeschichte einhergehe. "Gerade angesichts der gesamtgesellschaftlichen anti-demokratischen Entwicklungen ist für uns eine solche kritische Auseinandersetzung unbedingt geboten", heißt es in Grüns Antwort.

Persönliche Positionierung

Und dann wird die Mail - sagen wir es einmal so - zum Abschluss vor den üblichen Höflichkeitsformeln pikant. "Außerdem möchte und kann ich nicht verschweigen, dass Ihre öffentliche persönliche Positionierung zugunsten des ehemaligen Präsidenten der HMTM, Dr. Siegfried Mauser, ebenfalls in unsere Entscheidung grundlegend eingeflossen ist", heißt es da.

Bekanntlich wurde die Hochschule vor einigen Jahren durch einen Skandal erschüttert, in dessen Verlauf der ehemalige Präsident wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Vor allem im Umfeld der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, welcher Dieter Borchmeyer zwischen 2006 und 2013 vorstand, fanden sich Verteidiger, darunter Hans Magnus Enzensberger und Michael Krüger.

Weltumarmender Eros

Borchmeyer war Mitherausgeber einer Festschrift zum 65. Geburtstag Mausers. In deren Vorwort heißt es unnachahmlich geschraubt, sein "weltumarmender Eros" habe "bisweilen die Grenzen der bienséance" überschritten, was "schwerwiegende rechtliche Folgen" nach sich gezogen habe. Die Opfer empfanden dies - verständlicherweise als Verhöhnung. Und Lydia Grün wurde von den Gremien auch deshalb zur Präsidentin der Musikhochschule gewählt, um eine klare Zäsur zur Vergangenheit zu setzen und bisherige Missstände zu beenden. Insofern ist es folgerichtig, wenn sie an Borchmeyer schreibt: "Positionen, welche die Straftaten von Herrn Dr. Mauser nicht als solche akzeptieren oder diese bagatellisieren, sind an unserer Hochschule nicht willkommen."

Resozialisierung auf dem Ehrenplatz

Der ehemalige Präsident der Musikhochschule verbüßte seine Haft in Österreich. Er hat ein Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Borchmeyer begrüßte ihn kürzlich bei einem Konzert in den Räumen der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und geleitete ihn an einen Ehrenplatz in der ersten Reihe.

Das mag man als Akt der Resozialisierung verstehen. Oder auch als Akt des Trotzes, weil der ehemalige Präsident der Musikhochschule vielfach als Justizopfer gilt. Da kann man sich fragen, ob die Akademie der richtige Ort für diese Debatte ist und ob es wirklich hilfreich ist, immer wieder durch verschiedenste Aktionen an den Fall zu erinnern. Im Unterschied zu einigen älteren Männern hat Lydia Grün eine klare Haltung zu der Angelegenheit. Und das ist auch gut so.

- Themen:

- Richard Wagner