Überwiegend Kopfsache: Kunst in Salzburg

Die Großkopferten sind in Salzburg nicht zu übersehen. Jedenfalls nicht während der Festspiele. Doch in diesem Sommer übertreffen sie alles bisher Dagewesene. Den Residenzplatz dominieren fünf monumentalen Frauenköpfe. Mit geschlossenen Augen sind sie einander zugewandt - und bleiben in ihrer gusseisernen Schwere dennoch stumm.

Das Aufregendste hat die Gruppe längst hinter sich, denn die jeweils elf Meter hohen Figuren des katalanischen Bildhauers Jaume Plensa sind durch einen logistischen Kraftakt aus Barcelona an die Salzach gewandert. 16 Lastwagen waren für die insgesamt 32 Tonnen im Einsatz. Schon deshalb ist es schade, dass die Installation nur bis zum 29. August zu sehen sein wird. Allerdings reiht sich dieser „Secret Garden“, so der Titel, in ein Projekt ein, das Salzburg seit 2002 Zeitgenössisches im öffentlichen Raum beschert, und auf diesem „Walk of Modern Art“ ist bereits eine Marmorarbeit von Plensa vertreten: Awilda, ebenfalls ein riesiges Frauenporträt, sinniert seit 2010 im Hof der Juristischen Fakultät vor sich hin (Sigmund-Haffner-Gasse 11-13).

Dieser „Spaziergang zur modernen Kunst“ führt mit immerhin 13 Werken von bekannten Namen wie Stephan Balkenhol, Marina Abramovic, Anselm Kiefer oder Brigitte Kowanz durch die ganze Stadt und ist für jeden frei zugänglich (salzburgfoundation.at). Kunstinteressierten, die sich vom Salzburger Bahnhof aus ins Zentrum begeben, dürfte Tony Craggs ausladende Bronze „Caldera“ am Makartplatz aufgefallen sein.

Gegenwartskunst in den Prunkräumen der Residenz

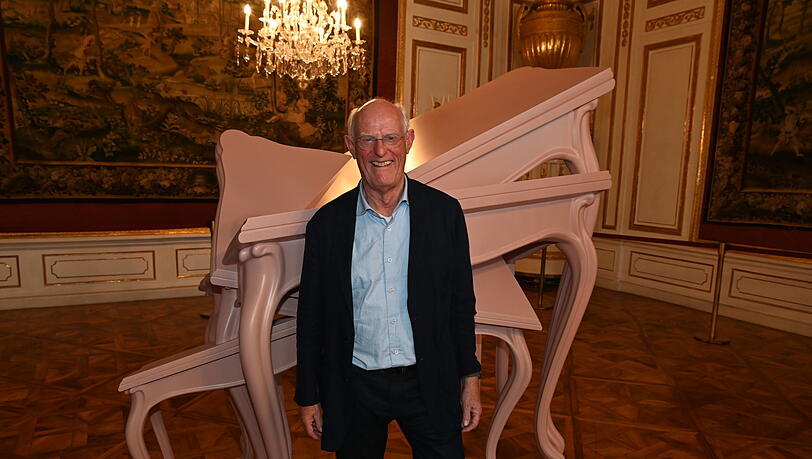

Zwischen Dreifaltigkeitskirche und Mozarts Wohnhaus ist die Plastik längst zum Treffpunkt geworden, als es vor fast 20 Jahren um die Aufstellung ging, gab es erbitterte Debatten. „Als ob da ein Alien auftaucht“, erinnert sich Cragg. Mittlerweile will den „Alien“ freilich niemand mehr missen, und nun bespielt der englische Brexit-Gegner mit deutschem Pass auch noch als erster zeitgenössischer Künstler die Prunkräume der Residenz. Das funktioniert ausgesprochen gut. Cragg hat sich wirklich auf die von Johann Lukas von Hildebrandt im frühen 18. Jahrhundert noch einmal in ihrer Opulenz gesteigerten Säle eingelassen, und die geschwungenen Linien des Barock liegen diesem Vermeider rechter Winkel ohnehin.

Ein Blickfang ist seine rosafarbene Interpretation eines Biedermeier-Tischchens. Cragg hat die Form des zarten Möbels gedehnt, gezerrt und vervielfältigt, sodass es gleich mehrere Positionen einnehmen kann. Es lohnt sich, das Video mit seinen Ausführungen zu verfolgen, schon weil Cragg die Bezüge zur Residenz und die Wahl seines Materials erläutert. Außergewöhnlich sind vor allem eine mächtige Halbkugel aus karamellbeigem Kunststoff und typisch zerfließende Rundkörper aus Marmorblöcken, die Cragg vor etwa acht Jahren im Iran entdeckt hatte. Ihr Farbspiel ist faszinierend, doch bald realisiert das Auge nur mehr Köpfe (bis 6. Oktober).

Zur Baronin hochgeheiratet

Die Häufung ist ja auch beachtlich. Denn in der Residenzgalerie geht es gleich weiter mit „Österreichischer Porträtmalerei des 19. Jahrhunderts“ (bis 29. September). Von den anfangs überwiegend höfischen Bildnissen, die mit der Zeit legerer werden, führt der Weg mitten ins Bürgertum, das sich genauso mit Kind und Kegel und bevorzugt schönen Töchtern auf die Leinwand bringen lässt. Die Maler sind um ihre Selbstdarstellung sowieso nicht verlegen und von Friedrich von Amerling bis Hans Makart auch heute noch geläufig. Wobei eine Amerikanerin unter all den k.-u.-k.-Konterfeis deutlich heraussticht.

Pretty Kitty hat sich zur Baronin Rothschild hochgeheiratet, Zwischenstationen von Miss Wolff aus Philadelphia waren ein US-Börsianer und der äußerst betuchte Graf Schönborn-Buchheim. Alle zeigten sich gerne mit der eleganten Frau, die stets in die aktuelle Haute Couture gehüllt war und ein Jetset-Leben par excellence führte. Der in Wien angesagte Maler John Quincy Adams hat sie 1916 mit ebenso gertenschlankem Windhund und endlos langer Kette famos in Szene gesetzt. Dass Wallis Simpson, für die King Edward VIII. auf den Thron verzichtet hatte, eine enge Freundin war, kommt jetzt nicht überraschend.

Überhaupt nehmen die tollen Köpfe so schnell kein Ende, denn gleich gegenüber der Residenz zeigt Thomas von Salis feinsinnige Werk-Paare in seiner Galerie. Vom unscharfen „Schädel“ Gerhard Richters kombiniert mit einem spätmittelalterlichen Lindenholz-Totenkopf aus dem Umkreis Veit Stoß’ bis zum Tête-à-tête von Ferdinand Hodlers eindringlichem Bildnis seines Modells Clara Pasche-Battié mit einer Maske von André Derain. Unter den 15 Arrangements sticht neben einer schwarzen Kreuz-Übermalung Arnulf Rainers ein exquisites kleines Kruzifix des Augsburgers Georg Petel heraus (um 1620/30). Solches zusammenzubringen, ist schon eine Kunst für sich (bis 30. August, Mozartplatz 4).

Schäbige Architekturen

In der Stadt entkommt man dem Festspieltrubel kaum. Die Fahrt auf den Mönchsberg verspricht aber kühlere Luft, einen großartigen Blick und noch mehr Kunst. Im Museum der Moderne kann man locker den halben Tag verbringen, oder man entscheidet sich. Etwa für Rob Voermans kaum fassbare Großbaustellen - oder sind es nicht eher Abbruchhalden? Der niederländische Bildhauer werkelt mit seinen schäbigen Architekturen und instabilen Systemen nah an der Gegenwart, die bei aller Düsterkeit doch ein paar Lichter der Hoffnung aufblinken lässt (bis 15. März).

Wer der Konsumwelt nicht ganz entfliehen mag, wird in der augenzwinkernden Pop-up-Intervention der Schweizerin Silvie Fleury fündig und trifft auf ein rosarotes Riesenpopcorn, in Bronze gegossene Stilettos oder auf eine Autohaube (bis 5. Oktober). Muss ja nicht alles in die Tiefe gehen, Unterhaltung gehört selbstredend zu einer gelungenen Festspielsaison, und in der Kunst beherrschen sie nur wenige so humorvoll wie Erwin Wurm. Der Österreicher lässt im Hallen-Ableger der Galerie Ropac Kopffüßler aufmarschieren und stellt damit das „Haupt“-Motiv dieses Sommers ganz ohne Umschweife auf die Beine (bis 27. September, Vilniusstraße 13).