Nürnberg ist seit 500 Jahren global: Eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum

Wie kommt Dürers Nashorn an eine Decke in den Anden? Und wie seine Madonna in ein goldverziertes Album des indischen Prinzen Salim? Auf komplizierten Wegen, das Phänomen ist aber einfach zu erklären: Der Künstler war ein Superstar, heute würde man sagen, ein Weltstar. Und in diesem Fall gilt das auch fürs 16. Jahrhundert, denn Nürnberg war lange schon bis in die hintersten Ecken vernetzt. In deutschen Landen konnten da nur noch Augsburg und Köln mithalten. Das zeigt die große Jahresausstellung des Germanischen Nationalmuseums unter dem griffigen Titel „Nürnberg global. 1300 - 1600“.

Der heimelige Duft von Lebkuchen führt in die weite Ferne

Die Schau startet zur richtigen Jahreszeit, denn Exotik und Weltläufigkeit, die mit vielen kostbaren Objekten vor Augen geführt werden, kann man bald wieder auf dem nahen Christkindlesmarkt riechen. Dass gerade Nürnberg zu einer Lebkuchen-Hochburg geworden ist, hat nicht zuletzt mit dem intensiven Gewürzhandel zu tun. Zimt aus Ceylon, Nelken aus Indonesien oder Muskat aus Ostindien sind seit dem Mittelalter zu haben. Problemlos, wie so vieles, das hier in größeren Mengen eintraf, um quer durch Europa weitervertrieben zu werden.

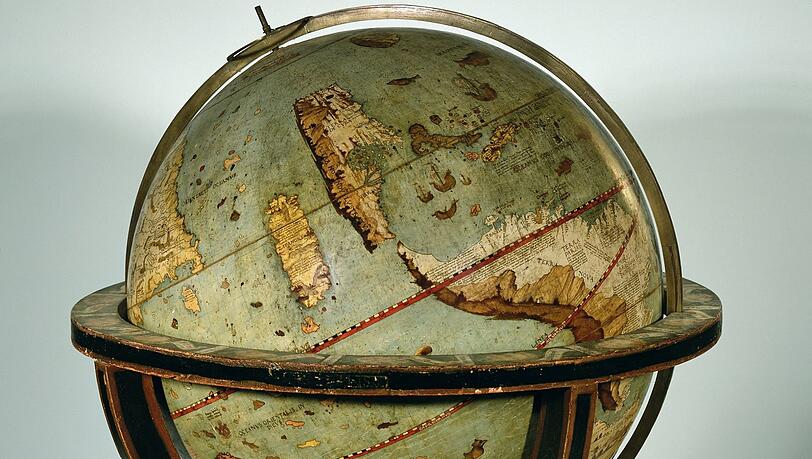

Es ist deshalb kein Zufall, dass der älteste erhaltene Globus in Nürnberg entstand. Die Kaufleute mussten schließlich wissen, wo es welche Ware gab und über welche Routen man die Ziele erreichen konnte. Der Tuchhändler Martin Behaim hatte diesen damals so bezeichneten „Erdapfel“ 1492 konzipiert, also noch bevor die Existenz Amerikas bekannt war. Und er wurde im Rathaus aufgestellt, das demonstriert, wie wichtig dieser Blick hinaus auf fremde Länder und Erdteile für die Stadt war. Schade nur, dass das mit Pergament bespannte Original aus der ständigen Ausstellung nicht in die Sonderschau wandern durfte. Zu fragil.

In den Kolonien bedient man sich wie im Schlaraffenland

Der knapp 30 Jahre jüngere Globus des Bamberger Universalgelehrten Johannes Schöner ist ein attraktiver Ersatz, der genauso von den Begehrlichkeiten der erkundungs- und eroberungstüchtigen Menschen der Frühen Neuzeit erzählt. Und wer erfolgreich und wohlhabend werden wollte, für den waren die von Venedig, Spanien und Portugal aus angesteuerten Überseegebiete so etwas wie Schlaraffenländer, in denen man sich schamlos bediente. Das ist die Malaise, die im Nationalmuseum keineswegs umschifft wird und über die man gerade vor dem minutiös geschnitzten Kokosnuss-Pokal der Familie Holzschuher, einem extravaganten Straußenfeder-Barrett oder vor der „Scheurlschen Erzstufe“ grübeln kann.

Wer steinreich werden will, investiert in Bergwerke

Was aufs Erste wie eine naturbelassene Gesteinsformation aussieht, wird bei näherem Studium zum glitzernden Miniatur-Bergwerk, in dem verschiedenste Erze, Mineralien und Edelsteine verarbeitet wurden. Dazu Schnecken, Perlmutter und selbst Korallenäste. Dargestellt ist eine Hirschjagd, interessanter sind die Bergleute, die Erz abbauen, das mit Grubenwagen über Tage befördert wird. Auf kunsthandwerklich höchstem Niveau ist die Erzstufe des Nürnberger Goldschmieds Martin Stieber quasi eine Anleitung, wie man schnell steinreich werden konnte.

Rohstoffe waren das A und O, egal ob Gewürze, Seide, Silber und Gold oder auch Elfenbein, ob Tierhäute oder exotische Federn. Das hat Kunst und Kunsthandwerk mächtig angetrieben. Nürnberg wurde zum Zentrum für qualitativ Hochwertiges. Von Waffen und Kettenhemden bis zu Schiffspokalen, von Polyedern und perspektivisch perfekten Intarsien bis zu Geräten wie der gut zündholzschachtelgroßen Klappsonnenuhr für die Hosentasche.

Träume aus Turbanschnecken und Teakholz

Es gibt sogar länder- und kontinentübergreifende Gemeinschaftsarbeiten. Gleich im Entrée glitzert eine Lavabo-Garnitur aus dem Dresdner Grünen Gewölbe. Das Teakholz-Becken mit unzähligen Perlmutterplättchen wurde nach 1550 an der Westküste Indiens gefertigt und ein paar Jahre später vom Nürnberger Goldschmied Nicolaus Schmidt, Schüler des berühmten Wenzel Jamnitzer, mit einer opulenten Silbermontierung versehen. Sie zeigt Nymphen und Flussgötter. Alles fließt, könnte man sagen. Wobei die dazugehörige Wasserkanne in Gestalt eines Drachen mit drei Turbanschnecken fast noch mehr hermacht.

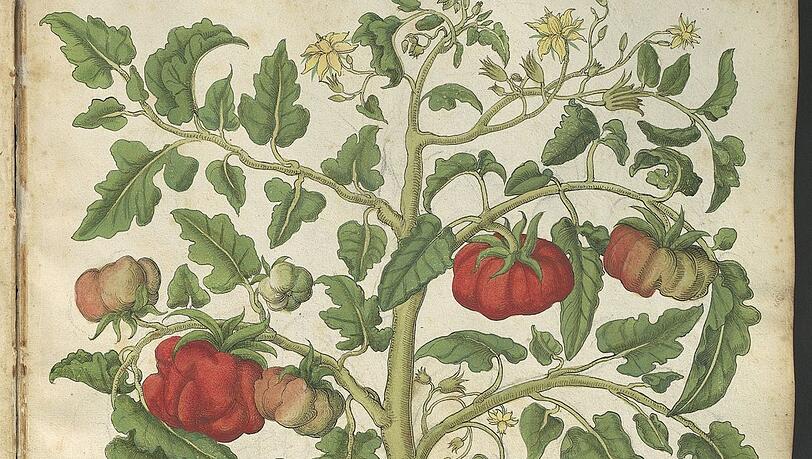

Meerschweinchen, Chili und Tomaten

Das Meerschweinchen aus der Feder Georg Öllingers ist dagegen eine graue Maus - doch immerhin die sehr genaue erste Darstellung in Europa, umringt von Nutz- und Zierpflanzen. An den Blättern aus dem „Kräuterbuch“ des Nürnberger Apothekers kann man sich kaum sattsehen, so schön sind die für uns heute völlig selbstverständlichen Kürbis- und Maisgewächse, Chilischoten und sowieso Tomaten.

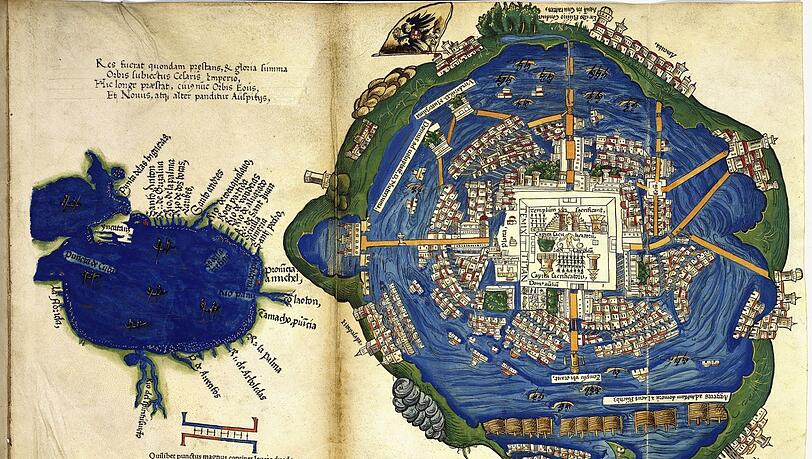

Es geht wirklich um die ganze Welt, sogar ein Plan der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlán mit viel Ultramarin ist dabei. Das sündteure Pigment Lapislazuli kam aus Afghanistan. Und wer lieber von bella Venezia träumte, brachte ein zerlegbares Modell der Rialto-Brücke mit an die Pegnitz. Dass die Nürnberger Fleischbrücke nahezu die gleichen Dimensionen aufweist, könnte damit zu tun haben. Aber wer weiß, einiges wäre noch zu klären, obwohl die meisten Kaufleute unfassbar detaillierte Buchhaltungen hinterlassen haben.

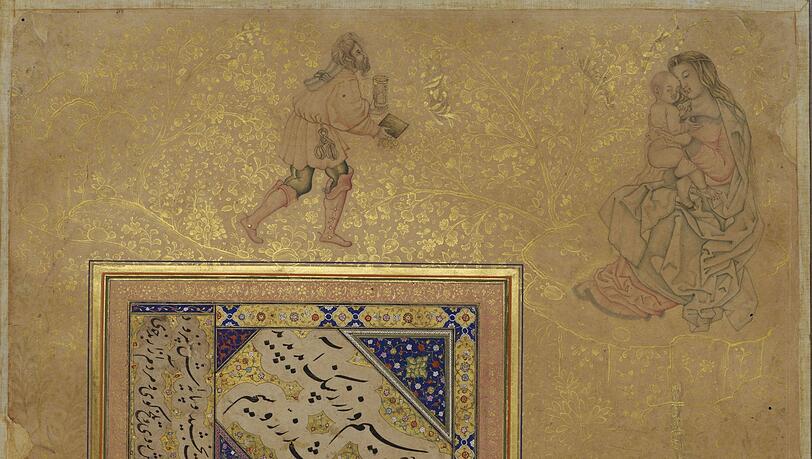

Dürers Kunst ging bis nach Indien

Selbst beim großen Albrecht Dürer findet man Unbekanntes. Wie sehr seine Grafik in ganz Europa herumgereicht wurde, ist hinreichend erkundet. Dass seine Figuren selbst das erwähnte indische Album zieren, ist eine Entdeckung. Der spätere Mogulkaiser Jahangir ließ um 1608 zusammentragen, was ihm gefiel: Kalligrafien, Buchmalerei, Zeichnungen und Druckgrafik von verschiedensten Künstlern. Auch aus Europa. Dürers Heilige, die Madonna und sogar eine Meerkatze sind auf reich mit Goldmalerei verzierten Blättern verteilt. Das ist mindestens kurios, aber die Rezeption von Exotischem im alten Europa oft nicht weniger planlos.

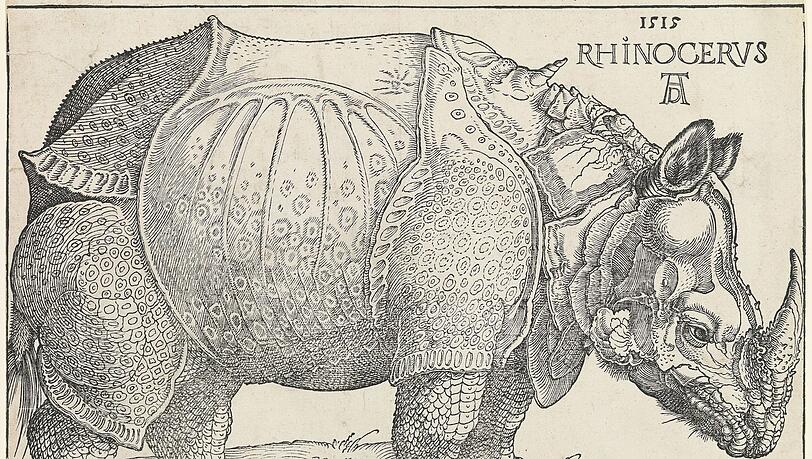

Man wollte eben den eigenen Horizont vorführen, das ist nicht unsympathisch. Und warum nicht auch mit einem legendären Dickhäuter? Dürers Rhinozeros steht jedenfalls für die verrückte und zugleich problematische Seite der seinerzeit beginnenden Globalisierung. Als diplomatisches Geschenk wurde das Tier 1515 von Goa nach Lissabon verschifft und geriet am portugiesischen Hof sofort zur Sensation. Als es nach Rom an den Medici-Papst Leo X. weitergereicht werden sollte, kam es zum Schiffbruch, und die arme Kreatur ertrank.

Drama um ein Nashorn

Dürer, der das Nashorn nie selbst gesehen hatte, schuf nach genauen Beschreibungen 1515 seinen Holzschnitt. Die tragische Geschichte tat ein Übriges, das Blatt wurde ein echter Hit und landete im späten 16. Jahrhundert sogar auf einer Wandmalerei im kolumbianischen Tunja. Der Schreiber und Buchkundige Juan de Vargas gab ein anspruchsvolles Bildprogramm in Auftrag, und so tummelt sich Dürers Rhino zwischen der Heiligen Familie und antiken Gottheiten, allerlei Wappen und weiteren Tieren.

Die global agierenden Nürnberger hatten einige Exportschlager, Albrecht Dürer ist bis heute der aufregendste, und immer noch wartet neues Terrain. Insofern darf man in dieser famosen Ausstellung auch ein Vorspiel zum Dürer-Jahr 2028 sehen.

„Nürnberg global. 1300 - 1600“, bis 22. März 2026 im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, Kartäusergasse 1, Di bis So 10 bis 18, Mi bis 20.30 Uhr, Katalog (Deutscher Kunstverlag, 350 Seiten, 36, im Handel 48 Euro)

- Themen: