Neue Ausstellung im Jüdischen Museum München: Alpenliebling unter Palmen

An "Heidi" kann man nur aussetzen, dass es nichts auszusetzen gibt: Johanna Spyris Romanheldin liebt die Berge, die Geißen, den Alm-Öhi und den Peter. In der großen Stadt ist das kleine Mädchen mit dem reinen Herzen vor Heimweh verloren. Erst als sie zurück in den Bergen ist, kehrt sich alles zum Guten, und sogar die gelähmte Clara lernt inmitten der Natur wieder zu gehen. Das Buch hält universell menschliche Werte hoch - und das ursprüngliche Leben im Einklang mit der Natur.

"Heidis Lehr- und Wanderjahre" und "Heidi kann brauchen, was es gelernt hat": Das sperrige "es" mutet heute fast avantgardistisch an. Im zweiteiligen Roman von 1880/81 kann man nichts Heikles, Kritikwürdiges finden. Im Gegenteil: Im vom Raubbau und Klimakrise geprägten 21. Jahrhundert kommt das Naturkind, das der Stadt den Rücken kehrt, dem Zeitgeist recht nahe.

"Heidi": Ein Welterfolg in 70 Sprachen

Aber das Buch ist schon lange ein Welterfolg, übersetzt in mehr als 70 Sprachen. Ein amerikanischer Kinder-Star (Shirley Temple) und ein japanischer Trickfilmzeichner (Yoichi Kotabe) waren es, die das Heidi-Bild durch Kino und Fernsehen weltweit prägten. Warum die Bündner Waise auch im neu gegründeten Staat Israel erstaunlich populär, und der Kinderroman dort zum Bestseller und kulturellen Phänomen wurde, zeigt jetzt die Ausstellung "Heidi in Israel" im Jüdischen Museum.

Dass Heidi seit über 140 Jahren die perfekte Schweiz-Botschafterin ist, haben auch jene Wissenschaftler erkannt, die 2018 "Heidiseum - The Heidi Heritage Project" gründeten: Das Zürcher Archiv und Forschungsprojekt will Spyris literarisches Lebenswerk lebendig halten und in neue Kontexte stellen. Kuratorin Nurit Blatman hat die anschauliche und facettenreiche Schau zur Heidi-Rezeption in Israel zusammengestellt.

Originalausgaben, Film-Plakate, Musical-Kostüme

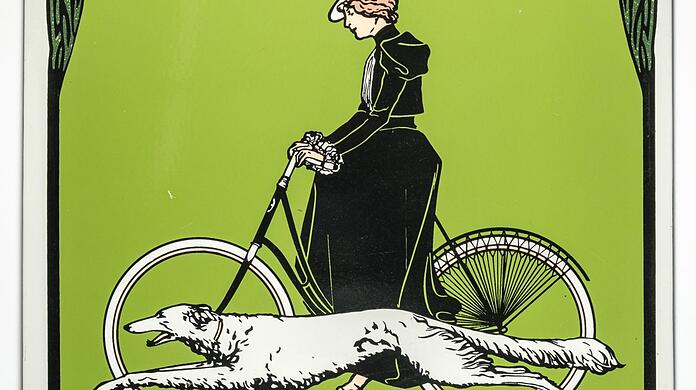

Zu sehen sind eine Vielzahl von Originalausgaben, Film-Plakate, Musical-Kostüme, Rezensionen von damals und aktuelle Kommentare. "Heidi, Tochter der Alpen" hieß das Buch in der ersten hebräischen Übersetzung von 1946. Eine exotische Figur war sie dabei keineswegs. "Palästina und später der neu gegründete Staat Israel war Zuflucht für Emigranten aus ganz Europa. Für viele von ihnen waren die Alpen eine ferne Erinnerung an eine verlorene Heimat", so Blatman.

Das erklärt auch den frühen Erfolg des Kinderklassikers, in einer Zeit, als deutschsprachige Autoren noch kaum ins Hebräische übersetzt wurden. Später wurde der Titel zum allgemeineren "Heidi, Tochter der Berge". Denn anders als im Deutschen schwinge darin auch mit, so Blatman, dass Heidi, die von ihrer Familie nur noch den Großvater hat, im größeren Kontext der Natur aufgehoben ist.

Heidi-Ideal aus Einfachheit und Naturverbundenheit

Waisenkinder, bzw. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, deren Eltern diese vor den Nazis retten konnten, während sie selbst in den KZs starben, gab es in Palästina viele. Für das Leben im Kibbuz wiederum bot das Heidi-Ideal aus Einfachheit und Naturverbundenheit eine durchaus passende literarische Folie. Ging es doch zunächst im Wortsinn darum, die Wüste im Gelobten Land mit der eigenen Hände Arbeit urbar zu machen.

Namen und Schauplätze unterscheiden sich in verschiedenen Fassungen. In einer Bühnenadaption 1956 wurde "das Heidi" nicht ins graue Frankfurt, sondern nach Venedig gebracht. In einer anderen Version wurde der Geißen-Peter zu Pierre und Claras Familie Sesemann zu Gérard. Nur das strenge, unbeliebte Fräulein Rottenmeier behielt durchwegs seinen deutschen Namen.

Auch wenn Spyris Roman nicht die weichgezeichnete Idylle schildert, zu der "Heidi" oft verkitscht wurde, sondern das harte Leben auf der Alm, Einsamkeit und Armut schildert: Ärgere Feindbilder als eine humorlose deutsche Gouvernante findet man in dieser Welt nicht - auch das ist eine Art Trost.

Jüdisches Museum, Sankt-Jakobs-Platz 16, bis 16. Oktober, Di bis So von 10 bis 18 Uhr

- Themen:

- Kultur