Halloween ist fad gegen diese Moderne

Natürlich ist es die Jahreszeit, die einen fürs Morbide besonders empfänglich macht. Der November gehört den Toten, und dass man in Supermärkten und Bäckereien über Bonbon-Schädel und Sarg-Törtchen stolpert, setzt dem noch eins drauf. Halloween ist überall. Und doch muss man lange suchen, um in einer einzigen Ausstellung so viel düsteren Stoff anzutreffen wie jetzt in der Wiener Albertina - und so spannend und klug erzählt.

Selbst die Vertreter der Gothic-Szene könnten sich hier noch ein paar Anregungen holen. Dabei hat die schwarz-leichenblasse Punk-Subkultur der 80er Jahre allenfalls atmosphärisch mit dem Mittelalter-Hype um 1900 zu tun. Der Titel „Gothic Modern“ mag einige in die falsche Richtung lotsen, doch er ist ein tolles Konstrukt. Zumal viele Künstlerinnen und Künstler des Symbolismus und des frühen Expressionismus ihr gestalterisches Heil in einer Zeit sahen, als Befindlichkeiten unmittelbarer zum Ausdruck kamen, als die Gestik exaltierter, manches kruder und noch nicht vom Perfektionsstreben der Renaissance durchdrungen war.

Der Isenheimer Alter ist so hart wie ein Splattermovie

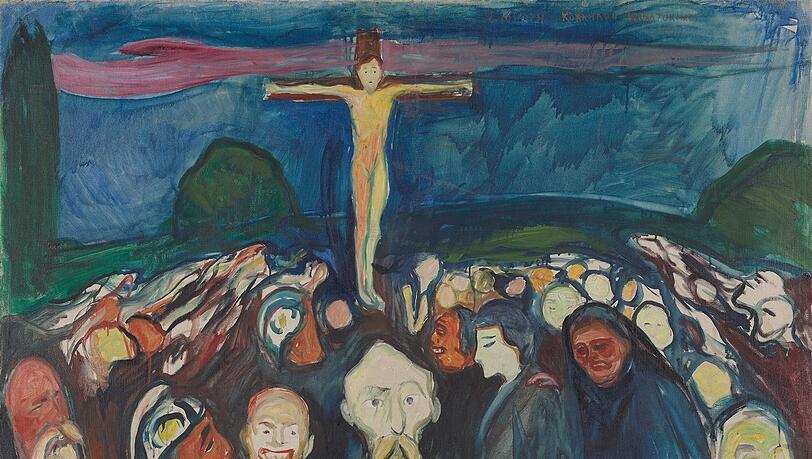

Paula Modersohn-Becker und Alberto Giacometti kopieren Werke von Holbein wie Dürer. Und vor dem Isenheimer Altar gehen Max Beckmann, Otto Dix und viele andere aufgewühlt in die Knie, um sich anregen zu lassen: von der Grausamkeit einer Kreuzigung, von Hautfetzen und klaffenden Wunden, die Matthias Grünewald in nie dagewesener Drastik vor Augen führt.

Die Malerei muss über die Jahrhunderte wie ein Splattermovie gewirkt haben, und schließlich werden die Schmerzensmänner durch den Ersten Weltkrieg wieder ungemein präsent. Dass sich genauso Lovis Corinth und Georg Minne dem Kreuztod zuwenden und sich Käthe Kollwitz an der Pietà abarbeitet, kommt jedenfalls nicht von ungefähr. Sie taugen immer schon als Symbolfiguren des Leidens - an der sozialen Ungerechtigkeit, an den Zuständen und am Leben überhaupt.

Bei Grünewald fesseln Farben, die fast fluoreszieren

Bei Grünewald fesseln zudem die fast fluoreszierend strahlenden Farben der Auferstehung, expressiver geht es kaum. Und dann sind es häufig auch die technischen Lösungen, für die sich die jungen Künstler interessieren, die handwerklichen Raffinessen, die kostbaren Materialien, mit denen Altäre geschaffen wurden.

Man sieht das etwa beim esoterisch angehauchten finnischen Malerheroen Akseli Gallen-Kallela, der sein profanes Auferstehungsbild „Ad Astra“ 1907 in einen Flügelaltar mit viel Gold einbeschreibt. Da spielen auch die leuchtenden Glasfenster der gotischen Kathedralen und die damit verbundene Lichtsymbolik eine Rolle. Wenn Edvard Munch mit kraftvollen Strichen die Sonne aufgehen lässt, meint man, er stehe vor der Rosette von Notre Dame in Paris.

Die Moderne mal fern von Paris erzählt

Das ist ein seltener Schwenk nach Frankreich. Denn dass so viele Künstler aus dem Norden in dieser Schau vertreten sind, hat mit einem Forschungsprojekt der nationalen Museen in Helsinki, Oslo und Berlin zu tun. Ralph Gleis, der im Januar von der Alten Nationalgalerie an die Albertina gewechselt ist, hatte die Schau als Antrittspräsent im Gepäck, und nun beschert sie eine Sicht auf die Moderne, die eben nicht wie üblich an Paris und an der Entwicklung vom Impressionismus her klebt, aber trotz mancher Merkwürdigkeiten keine Seitenstraße durchstreift.

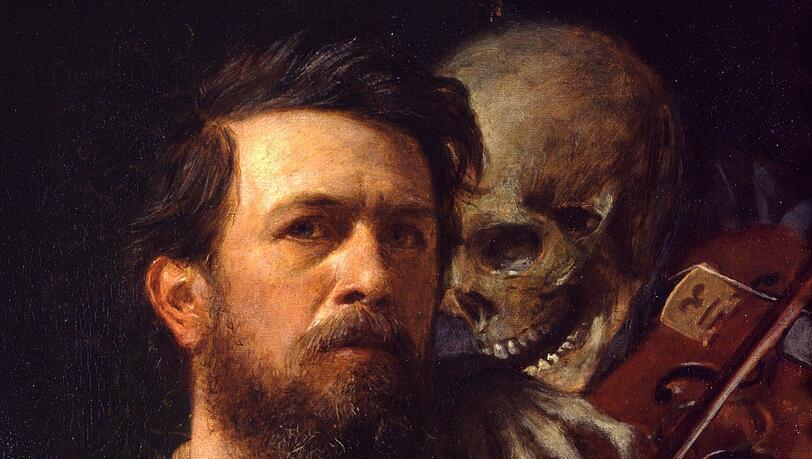

Die Gebeine klappern an bald jeder Ecke. Der Tod, der ein Mädchen bedrängt, ist der Klassiker, der bei Hans Baldung Grien nah an der Verwesung entlangschrammt. Oder er geigt hinterm Selbstporträt Arnold Böcklins.

Das Mädchen bricht dem Sensenmann sämtliche Knochen

Wenn bei Marianne Stokes der schwarze Todesengel auf der Bettkante einer jungen Frau sitzt, dann begegnen sich die beiden mit heiligstem Ernst. In England hat die in München ausgebildeten Grazerin den melancholisch-präraffaelitischen Schliff abbekommen.

Es gibt freilich auch die fatalistisch ausgelassene Wendung im Totentanz. Bei Hans Holbein d. J. stakst der Sensenmann um 1525 durch die ganze Gesellschaft, dreht sich um Edelfrauen wie Bauern, während er sich 400 Jahre später bei Robert Budzinski zu früh gefreut hat: Seine Auserwählte bricht ihm beim Pas de deux sämtliche Knochen. So amüsant geht es sonst nur noch bei Max Klinger und Gallen-Kallelas Schüler Hugo Simberg zu. Der eine legt 1897 den Tod quasi lebensmüde auf Eisenbahnschienen, der andere lässt den Schnitter die Hochbeete im eigenen Garten gießen. Und selbst Vincent van Goghs Zigarette rauchendes Skelett entbehrt nicht einer gewissen Komik.

In Schönheit sterben - wie der heilige Sebastian

Man kann aber auch in Schönheit sterben, der heilige Sebastian hat es doch vorgemacht. Bei Martin Schongauer windet er sich spätgotisch elegant wie der Dreinageltypus eines Gekreuzigten - oder eher wie ein langbeiniger Moriskentänzer? Egon Schieles Personal mit seinen endlosen Extremitäten ist keineswegs aus der Luft gegriffen. Das Wunde, Geschundene ihrer Körper ohnehin nicht.

„Gothic Modern - Munch, Beckmann, Kollwitz“ bis 11. Januar 2026 in der Albertina Wien, täglich von 10 bis 18 Uhr, Mi und Fr bis 21 Uhr, Katalog (Hirmer Verlag, 292 Seiten, 49,90, im Museum 32,90 Euro)