Der Architekt und die Kämpferin: Ausstellung in München würdigt Annemie und Helmuth Wolff

Sie waren ein ungleiches Paar, das die Blicke auf sich zog: Der Architekt Helmuth Wolff (1895-1940) und seine elf Jahre jüngere Frau Annemie (1906-1994), geborene Koller. Er: ein Lebemann mit vielen Talenten. Sie: gelernte Fotografin, sportlich, hübsch, abenteuerlustig. Zwischen 1926 und 1930 hat der Anfang Dreißigjährige in München Villen und zwei große Wohnblöcke, in Bogenhausen und Untergiesing gebaut.

Ausstellung der Hochschule München ordnet die Bauten von Helmuth Wolff ein

Studierende des Masterstudiengangs Architektur an der Hochschule München haben nun unter Leitung ihres Professors Karl Kegler das schmale, aber bemerkenswerte Werk des Baumeisters dokumentiert, seine Qualitäten ausgearbeitet und in einer Präsentation aufbereitet. Anhand von Modellbauten, Planzeichnungen und Fotos untersuchten sie Wolffs Werk und ordnen sein Wirken zwischen Tradition und Moderne ein.

Die bewegte Biografie des schillernden Paares wiederum hat der niederländische Fotohistoriker Simon B. Kool recherchiert und dazu ein - 2017 auf Holländisch erschienenes - umfassendes Buch verfasst. Er war einst bei den Vorbereitungen einer Ausstellung auf die beiden gestoßen.

Wolff, Sohn aus großbürgerlich-jüdischer Berliner Familie, war zum Studium nach München gekommen: wegen des an der TU lehrenden Theodor Fischer, dessen Bauten und Städtebau die Stadt noch heute prägen. Seine zukünftige - dritte - Ehefrau lernte er im Schwimmbad kennen, erzählt Kegler. Vielleicht sogar im Prinze, direkt gegenüber seiner Baustelle. Anna Maria, später Annemie, Koller war eine bayerische Katholikin, als uneheliche Tochter eines Militärs in Laufen an der Salzach geboren.

Helmuth Wolff plante eine Wohnanlage in Untergiesing mit über 1000 Wohnungen

1927 begannen die Arbeiten für die Wohnanlage in Untergiesing, zwischen Pilgersheimer-, Voss-, Kleist- und Cannabichstraße. Auf dem Gelände war zuvor eine Lederfabrik gewesen. Für das Areal hatte Wolff insgesamt 1.500 Wohnungen geplant, die aber wegen der einsetzenden Weltwirtschaftskrise nicht alle realisiert wurden.

Dass er überhaupt so jung an so große Aufträge kam, dürfte damit zu tun haben, dass er nicht nur als Architekt, sondern zugleich als Bauentwickler auftrat, erläutert Kegler. Die von Wolff zusammen mit seinem Kollegen Franz Lebrecht (der 1942 vom Sammellager in Milbertshofen aus deportiert und in Piaski ermordet wurde) gegründete Isarwohnbau GmbH entwickelte die Wohnblöcke, die er entwarf, und durch Wayss & Freytag realisiert wurden.

Unverwechselbare Details prägen Helmuth Wolffs Bauten

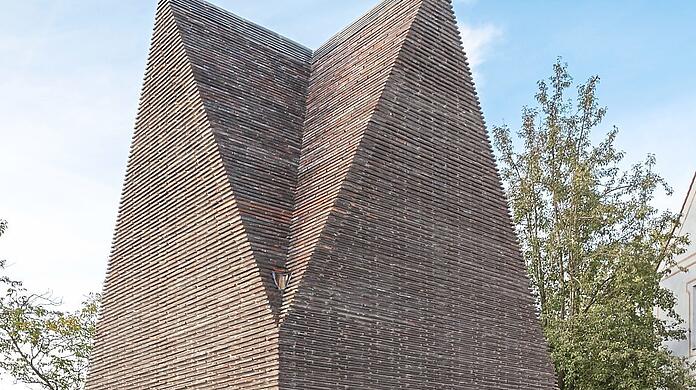

Obwohl seine Architektur in den Grundformen traditionell ist, integrierte Wolff Elemente des Neuen Bauens, aber ein wenig anders als Robert Vorhoelzer und die Postbauschule. Die Blockrandbebauung wird mit turmartigen Baukörpern verfestigt, die Fenster sind mehr breit als hoch, und er fügt markante Elemente aus Zementguss ein: Hervortretende Gesimse über den Eingängen, die die Horizontale betonen, und fast martialisch wirkende Fensterrahmungen, wie sie später ausgerechnet in der NS-Baukunst stilprägend wurden.

Und er erfindet darüber hinaus Details, die seine Bauten unverwechselbar machen: So prägen den Charakter der Untergiesinger Wohnbauten nicht zuletzt die verschiedenartig plastisch aufbereiteten Putzoberflächen – optisch höchst effektvoll.

Die Häuserreihe in der Cannabichstraße wird darüber hinaus mit dynamisch nach vorne kragenden Dreieckserkern über den Eingängen belebt. Diese Elemente finden sich an der ein Jahr später begonnenen Siedlung an der Prinzregentenstraße wieder. Auch die etwa gleichzeitig entstandene Villa Sonnenland in der Laimer Agricolastraße weist einen Dreieckserker auf.

An der Bogenhauser Anlage fallen auch die kantigen Stufenportale der Hauseingänge ins Auge, die die Trutzigkeit des Hauses betonen sowie die für die Moderne eher ungewöhnlichen Rundpfeiler als Fensterrahmung, die sich an der Ecke gelenkartig verdreifachen.

Keglers Student Tomislav Skomersic hat sich intensiv mit der Architektur auseinandergesetzt: "Wolff wusste genau, was er tat. Wenn man den Block an der Prinzregentenstraße aus der Entfernung anschaut, merkt man, dass er eigentlich ein Satteldach hat, doch unmittelbar davor hält man es für ein moderneres Flachdach."

Das Ehepaar flüchtet nach der Machtübernahme ins Exil nach Amsterdam

Aber Wolff war nicht nur ein guter Architekt, sondern auch flexibler Geschäftsmann: Als die Weltwirtschaftskrise den Mietwohnungsbau in Deutschland quasi zum Erliegen brachte, berichtet Kegler, sattelte er um und wurde Kino-Unternehmer - mit Filmpalästen in München und Augsburg.

Bald nach Hitlers Machtergreifung wurde im April 1933 in ihrer Abwesenheit ihre Wohnung in der Bogenhauser Kopernikusstraße geplündert. Freunde rieten dem Paar daraufhin, nicht zurück nach München zu kommen. Im Juni 1933 emigrierten die beiden in die Niederlande, ließen sich in Amsterdam nieder. Dort wechselte Wolff in das Metier seiner Frau.

Annemie Wolff versteckte jüdische Mitbürger vor den Nazis

Nach drei Jahren hatten sich die beiden mit ihrem Lichtbild-Atelier im Exil etabliert. Er verfasste ein Standardwerk über Farbfotografie und gab eine Foto-Zeitschrift heraus, sie schrieb wöchentliche Rubriken in Magazinen. Sie gingen - trotz Staatenlosen-Status - gemeinsam auf Foto-Reportagereise nach Ägypten und Marokko. Und eine Ausstellung der beiden war ein Publikumsrenner, zu den Besuchern gehörte auch König Bernhard.

Bis im Mai 1940 die Deutschen in Holland einfielen. "Der größte Fehler war", so Kegler, "dass die beiden nicht in die USA ausgewandert sind." Stattdessen entschlossen sich Helmuth und Annemie Wolff zum gemeinsamen Suizid. Doch Annemie überlebte. Allein auf sich gestellt und psychisch versehrt, fand sie dennoch den Mut weiterzuleben. Und wurde, wie Kool herausfand, aktives Mitglied des holländischen Widerstands. Sie fotografierte für die Bewegung und versteckte mehrere Dutzend Jüdinnen und Juden auf ihrem Dachboden.

"Ein Zeitzeuge erlebte, als einmal deutsche Soldaten klingelten, zeterte sie auf Deutsch, sie sollten gefälligst abhauen", erinnert sich Simon B. Kool. In ihrem Studio in der Amsterdamer Südstadt machte sie zudem über 400 Bildnisse von jüdischen Verfolgten. An Huitzing und Tamara Becker haben deren Schicksale für eine Publikation erforscht: Einigen gelang die Flucht, viele endeten in den NS-Vernichtungslagern.

Dank Annemie Wolffs Lichtbildern konnten sie vor dem Vergessen bewahrt werden. Höchste Zeit, dass das Ehepaar Wolff, seine tragische Lebensgeschichte und das vielseitige Wirken der beiden auch in München angemessen gewürdigt werden.

Bis 6. November, Lichthof der Hochschule München (Karlstr. 6), 8 bis 20 Uhr

- Themen: