Caspar David Friedrich: Die Illusion der Natur

Seine Werke stehen wie Solitäre in einer weiten Kunstlandschaft. Alles haben sie überdauert, schon weil diese Bilder gar nicht erst einer Mode gefolgt sind oder gefällig sein wollten. Vielmehr haben sie irritiert. Der einsame Mönch etwa vor einer düster-trostlosen Leere, der gebieterische Watzmann in seiner schieren Unbezwingbarkeit oder das krude Eismeer, das heute noch wie eine futuristisch formulierte Apokalypse daherkommt - und aus der Nähe wie ein perfekter Bühnen-Fake aus Styropor wirkt.

Caspar David Friedrich erzählt keine gemütvollen Geschichten von rotbackigen Mägden und zugeneigten Wanderburschen. Arkadien hat längst ausgedient, und es gibt auch so gar nichts Heiteres, in das man sich einlächeln möchte. Wo Raum wäre für einen kleinen Aufreger - und an Felsklippen und Unterholz mangelt es keineswegs - übt er sich in Verzicht. Konsequent entzieht sich Friedrich den Erwartungen, nichts scheint seiner Kunst etwas anhaben zu können. Und dennoch oder gerade deshalb musste man diesen Maler immer wieder retten, so wie ihn sein Bruder im Dezember 1787 aus dem eiskalten Wasser zog.

Als der Künstler stirbt, ist er schon fast vergessen

Das beginnt schon damit, dass Friedrich kurz nach seinem Tod 1840 von der Bildfläche verschwand. Kein Hahn krähte nach ihm, bis der norwegische Kunsthistoriker Andreas Aubert bei einem Besuch der Nachkommen in Dresden Feuer fing und dann den Werken detektivisch nachspürte. In der Berliner Zeitschrift "Kunst und Künstler" begann er um 1900 in den höchsten Tönen zu schwärmen, und man hat fast ein Déjà-vu, denn bei Vermeer verhielt es sich ähnlich. Der Enthusiasmus Auberts hat jedenfalls Museumsdirektoren die Augen geöffnet und sie zu beträchtlichen Ankäufen angestachelt: allen voran Alfred Lichtwark in Hamburg, dann Hugo von Tschudi in Berlin und Woldemar von Seidlitz in Dresden. Entsprechend wird der 250. Geburtstag Friedrichs im September 2024 in allen drei Städten mit großen Ausstellungen gefeiert.

Der blonde Hüne

Dass er überhaupt bekannt und gleich populär wurde, ist der ersten Superschau 1906 in Berlin zu verdanken. Seither gilt Caspar David Friedrich als der deutsche Romantiker und Seelengründler, und leider fanden auch die Nazis Gefallen am Künstler, der mit seiner schwerlich zu verübelnden Abneigung gegen die französische Besatzung unter Napoleon nicht hinterm Berg hielt. Der "blonde Hüne" Friedrich wurde aufs germanische Heldenpodest gezerrt, ausgerechnet, und in ihren Brusttaschen trugen die Soldaten im Zweiten Weltkrieg seine Bilder in einem Büchlein direkt überm Herzen.

Wieder wurde eine Rettungsaktion nötig, und in diesem Fall war es 1974 - zum Zweihundertjährigen - Hamburgs österreichischer Kunsthallen-Direktor Werner Hofmann, der genau hinsah und Friedrich in einem fulminanten Kraftakt vom braunen Ballast befreite. Hofmann hat die glasklaren Kompositionen und die radikale Modernität betont, er analysierte das Kreieren einer Stimmung aus verschiedenen Einzelteilen auf der Basis unzähliger Zeichnungen "nach der Natur". Daher ist das Skizzenbuch, das kürzlich für 1,8 Millionen Euro bei Grisebach versteigert wurde, so wertvoll.

Mensch und Natur? Da steht sofort die Klimakrise im Raum

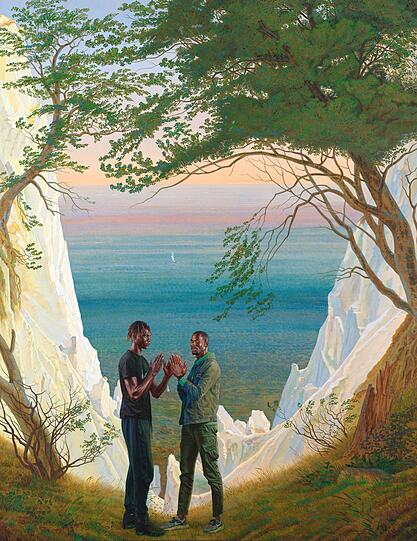

50 Jahre nach Hofmann und einigen erhellenden Präsentationen muss einem also ein neuer Dreh einfallen. Und vielleicht ist es sogar von Vorteil, dass der heutige Direktor Alexander Klar mit Blockbuster-Formaten eher nichts am Hut hat und geradezu manisch darauf bedacht ist, die alte Garde der Hamburger Kunsthalle mit der Gegenwart zu verbandeln.

Da liegt das Verhältnis von Mensch und Natur fast auf der Hand. Die Klimakrise steht im Raum, die gut 20 Künstlerinnen und Künstler, die im zweiten Teil der Schau mit Friedrichs Bilderwelten in eine Zwiesprache treten, spielen mal mehr, mal weniger auf eine aus der Balance geratene Natur an. Von David Claerbouts rein digitaler Feuersbrunst ("Wildfire") bis zu Johanna Karlssons Dioramen, die das Kaputte schon andeuten, oder Swaantje Güntzel, die - in Rückenansicht - einen Joghurtbecher aus Plastik in den norwegischen Ofotfjord wirft.

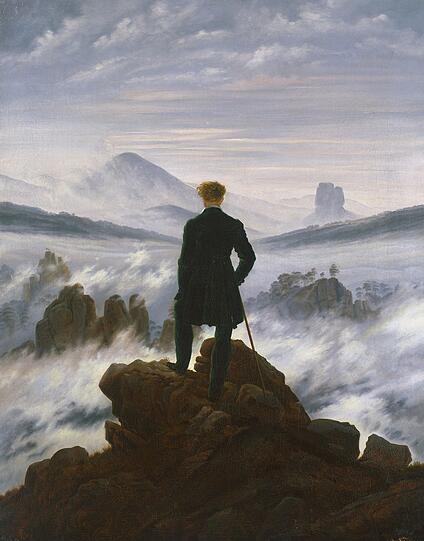

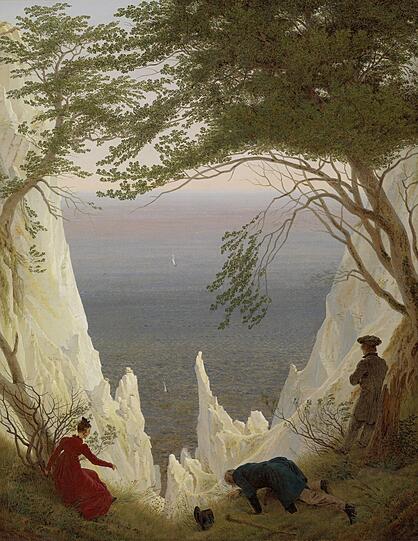

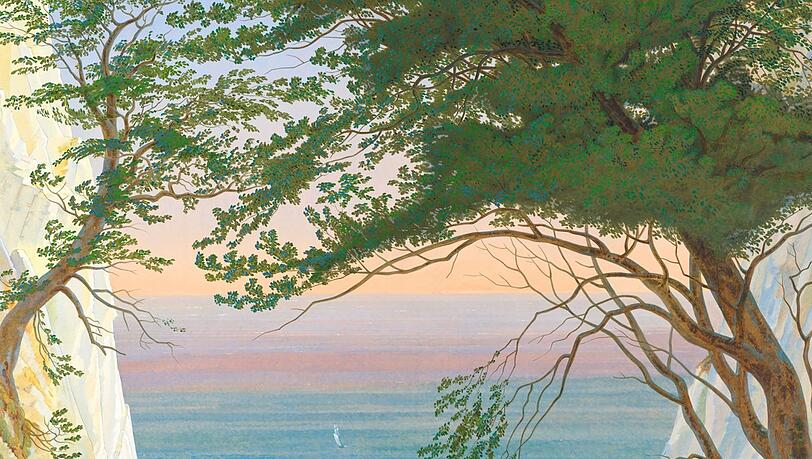

In diesem Umfeld erhalten die 200 Jahre alten Landschaften mit ihren Extremen noch einmal eine ganz eigene Tiefe und Dringlichkeit. Besonders die Ikonen, die alle in Hamburg versammelt sind: die Kreidefelsen aus Winterthur und der Mönch aus Berlin, aus der eigenen Sammlung das Eismeer und der berühmte Wanderer über dem Nebelmeer. Dass der fragile Tetschener Altar nicht reisen darf, ist in profanen Zeiten zu verschmerzen.

Was Friedrich malt, ist in der Realität nicht zu finden

Es sind in dieser Ausstellung genügend Kreuze vertreten, am überzeugten Protestanten Friedrich kommt man nicht vorbei. Natur hat für ihn Schöpfung im ganz klassischen Sinne bedeutet. Deshalb erfährt jede Distel und jedes winzige Blatt Wertschätzung, man kann das auf den rund 100 Zeichnungen minuziös verfolgen. Das ist der Baukasten, aus dem Friedrich sich ständig bedient und Details zusammensetzt, die so in der Realität nicht existieren, aber seine Ideen einer Natur wiedergeben und ein neues Sehen vermitteln.

Dieser Maler braucht keine zur Schau gestellten Emotionen, um Sehnsüchte zu entfachen. Seine Figuren stehen mit dem Rücken zum Betrachter, besser kann man sein Publikum nicht ins Bild ziehen, das ist Friedrichs grandioser Kniff. Daher tun diese an sich einfachen symmetrischen Konstruktionen so schnell Wirkung. Und weniger ist immer mehr.

Leere schafft Raum für Gedanken und Gefühle

Wohlweislich hat er häufig im Nachhinein reduziert und bereits angelegt Schiffe übermalt wie beim Mönch oder dem sehr späten "Meeresufer im Mondschein". Leere schafft Raum für Gedanken und Gefühle, auch von der Machtlosigkeit und vom Ausgeliefertsein der Kreatur. Im Eismeer zermalmen die sich kantig auftürmenden Schollen ein Segelschiff. Friedrich hat um 1823/24 seine Studien von der zwei Jahre zuvor gefrorenen Elbe verwendet, das Thema der Polarexpedition lag damals in der Luft, der kurze Weg nach Amerika war gefragt - oft mit tödlichem Ausgang. Es ist natürlich die menschliche Hybris, die zur Katastrophe führt.

Doch man sollte sich freilich davor hüten, Caspar David Friedrich hier festzuzurren und gleich noch als frühen Umweltpropheten zu vereinnahmen. Das macht ihn zwar so aktuell wie nie zuvor, aber das lässt seine anderen Qualitäten und Dimensionen übersehen, und wahrscheinlich muss er irgendwann auch wieder vor diesem Zugriff gerettet werden. Sofern es dazu überhaupt kommt.

"Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit", bis 1. April 2024 in der Hamburger Kunsthalle, Katalog (Hatje Cantz Verlag, 512 Seiten, 350 Abbildungen, im Handel 54, im Museum 49 Euro), Karten unter tickets.hamburger-kunsthalle.de

- Themen: