Buchheim Museum: Max Pechsteins Sehnsucht nach dem Paradies

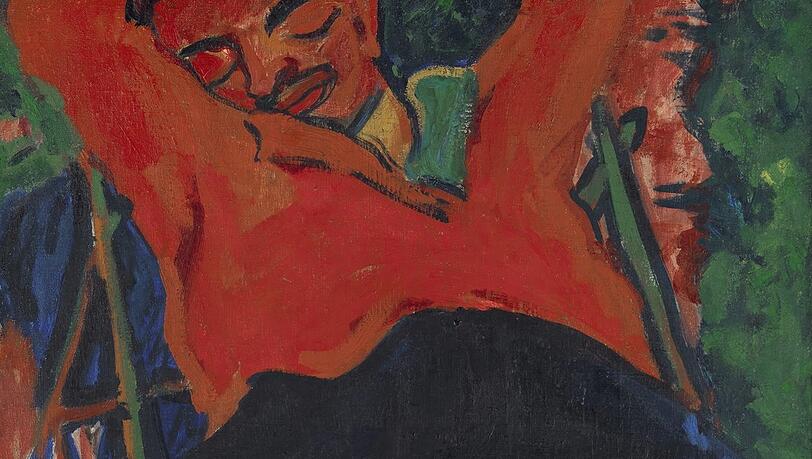

Der Mann hatte hellwache Augen, groß und eindringlich. Das vergisst man gerne, weil sich der „Schlafende Pechstein“ ins Gedächtnis gesetzt hat. Ganz entspannt döst er da im Liegestuhl, dabei dürften ihn die intensiven Rottöne, die ihm sein Kollege Ernst Heckel verpasst hat, gar nicht zur Ruhe kommen lassen. Es nahm ja auch bald ein Ende mit der Künstlervereinigung „Die Brücke“, aber zumindest im Sommer 1910 war man sich noch halbwegs grün und malte gemeinsam an der Nordsee.

Dass Max Pechstein im Buchheim Museum so präsent ist - und nicht bloß „passiv“, wie ihn die meisten Besucher kennen -, hat mit einer umfassenden späten Soloausstellung zu tun. Denn tatsächlich besitzt das Haus nur ein einziges Gemälde, und selbst das wurde vor ein paar Jahren zur Hälfte Karl Schmidt-Rottluff zugeschrieben. Die Rede ist von den farbwilden „Weiden“ von 1909. Auf der anderen Seite hat Max Pechstein ein Jahr später das „Blumenfenster“ gemalt.

Pechsteins Kunst ist in allen Facetten zu erleben

Ansonsten griff Lothar-Günther Buchheim vor allem bei Aquarellen, Zeichnungen und bei der Druckgrafik zu. Hier schält sich noch deutlicher heraus, dass Pechstein durch und durch Maler war und sich auch nicht wirklich konsequent den Maximen der „Brücke“-Leute unterwarf, man könnte sogar sagen, Stift und Pinsel nicht ganz so „krude“ führte. Im tiefsten Inneren hat es ihn nach Harmonie gedrängt, das ist selbst in den kühnsten Experimentierphasen nicht zu übersehen.

Doch nun öffnet sich die gesamte Palette dieses Künstlers aus Zwickau. Das dortige Pechstein-Museum wird saniert, dadurch können selbst Hauptwerke der Sammlung auf Reisen gehen. Start war in Rotterdam, nach Bernried folgen Linz und Luzern, wobei man die Schau am Starnberger See um die eigenen „Brücke“-Höhepunkte erweitert hat. Das unterstreicht den Aufbruch, der auch Pechstein zu mutigeren Konzepten angeregt hat.

Von der Akademie kann der Arbeitersohn nur träumen

Zwischen der amüsant illustrativen „Geierwally“ des 13- Jährigen und den lässig aufs Wesentliche konzentrierten Aquarellen und Tuschzeichnungen der „Brücke“-Anfänge liegen Welten. 1906 stieß Pechstein zur Gruppe und hatte im Gegensatz zum (groß)bürgerlichen Kern um die Architekturstudenten Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Heckel und Schmidt-Rottluff schon einen anstrengenden Weg hinter sich. An die Kunstakademie war für den Sohn eines Fabrikarbeiters zunächst nicht zu denken. Also lernte er das Handwerk des Dekorationsmalers, um es mit viel Engagement und Können dann doch in die Meisterklasse von Otto Gussmann zu schaffen.

Ein Wutanfall bringt Pechstein zur „Brücke“

Pechstein musste Geld verdienen, bemühte sich früh schon um öffentliche Aufträge und hatte durchaus Erfolg. Ein Deckengemälde voller Tulpen war den Dresdnern allerdings viel zu knallig, deshalb wurde es kurzerhand mit gräulichen Einsprengseln abgedämpft. Der Wutanfall ließ nicht lange auf sich warten, das empfahl den jungen Mann für die „Brücke“.

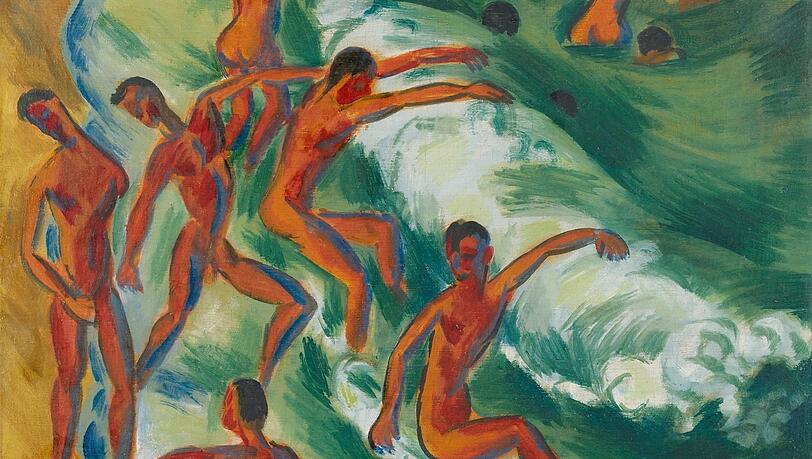

Die berühmt gewordenen Malausflüge ans Meer und an die Seen um Moritzburg taugen ihm sehr, Pechstein genießt diesen Austausch und schert doch regelmäßig aus. Er reist nach Paris und Rom, wechselt bald nach Berlin. Und weil er ein Tabu ignoriert und am Auftritt der dortigen Secession teilnimmt, kommt 1912 der Rauswurf. „Brücke“-Künstler dürfen nur mit der Gruppe ausstellen. Solchen Luxus muss man sich aber auch leisten können.

Der „Brücke“-Rausschmiss wird zur Chance

Für Pechstein erweist sich die Trennung als Chance, denn der Kunsthändler Wolfgang Gurlitt wird 1913 auf ihn aufmerksam und schickt ihn in die Südsee. Sagenhafte 10.000 Mark winken als Salär, Gurlitt kalkuliert mit dem Gauguin-Effekt, Exotisches ist auf dem Markt äußerst gefragt, während dieses Unternehmen für Pechstein die Eintrittskarte ins Paradies bedeutet. Bei allen Strapazen, gerade für seine Ehefrau Lotte.

Pechstein malt wie verrückt, vier Monate vergehen wie im Rausch, dann bricht der Erste Weltkrieg aus und er muss nach einer abenteuerlichen Rückreise - ohne seine Bilder - auch gleich an die Front. Der Aquarellzyklus „Die Sommerschlacht“ von 1917 fasst den Wahnsinn mit aller Wucht. Besonders nach der Idylle von Palau, die natürlich eine kolonial bedingt einseitige war.

Aus der Erinnerung entstehen Südsee-Idyllen

Diese Eindrücke sollten Pechstein für immer prägen, nie mehr konnte er sich als Künstler so sehr entfalten. Da half auch das geliebte Meer nicht, das kontinuierlich auftaucht. Aus der Erinnerung konnte Pechstein sogar die Palau-Motive wie Fischer, Strände und Tänzerinnen erneut auf die Leinwand bringen. Gurlitt wollte Ware oder sein Geld zurück, und man wundert sich, wie dieser Maler immer wieder bei Null angefangen hat. Selbst nachdem ihn die Nazis als entartet erklärten und durch den Krieg alles beim Teufel war.

Leicht möglich, dass Pechstein deshalb in den späten Jahren zuweilen nahe am Kitsch gondelt. Aber da macht man die Augen zu und genießt den fabelhaften Rest.

Max Pechstein. Vision und Werk, bis 26. Oktober im Buchheim Museum, Am Hirschgarten 1, Bernried, Di bis So 10 - 18 Uhr